... newer stories

Montag, 21. Februar 2011

Zwei Fragen zur Hamburg-Wahl

damals, 10:07h

Zunächst, was das Prozedere betrifft: Da sind die beiden Favoriten ja diesmal bis in die Nähe der magischen 50%-Marke vorgedrungen: die SPD mit 48% und die Nichtwähler mit 43%. Das Ergebnis der SPD gilt als absolute Mehrheit. Aber ab wann gilt ein Wahlboykott als erfolgreich?

Auch die Aussagen, mit denen diese Ergebnisse erzielt wurden, finde ich fragwürdig. Offenbar gab es ja einen Wettkampf darum, wer am wenigsten davon verrät, was er nach der Wahl vorhat. Olaf Scholz von der SPD hat diesen Wettkampf bravourös gewonnen: Selbst ein „Ich sage gar nichts.“ war ihm für seine Wahlplakate zu viel – er titelte einfach: „Klarheit“. Dass sich die CDU entschlossen hat, tatsächlich typische CDU-Wahlziele auf ihre Plakate zu schreiben („Weniger Kriminalität“, „Starke Unternehmer, schwache Schüler“) – war diese Entscheidung schon eine vorweg genommenes Eingeständnis ihrer gewiss kommenden Niederlage?

Auch die Aussagen, mit denen diese Ergebnisse erzielt wurden, finde ich fragwürdig. Offenbar gab es ja einen Wettkampf darum, wer am wenigsten davon verrät, was er nach der Wahl vorhat. Olaf Scholz von der SPD hat diesen Wettkampf bravourös gewonnen: Selbst ein „Ich sage gar nichts.“ war ihm für seine Wahlplakate zu viel – er titelte einfach: „Klarheit“. Dass sich die CDU entschlossen hat, tatsächlich typische CDU-Wahlziele auf ihre Plakate zu schreiben („Weniger Kriminalität“, „Starke Unternehmer, schwache Schüler“) – war diese Entscheidung schon eine vorweg genommenes Eingeständnis ihrer gewiss kommenden Niederlage?

... link (2 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 2. Februar 2011

Stimmungsbild vom 31. Januar

damals, 00:20h

Gestern saß ich - firmenintern ausgeliehen – in einem Büro in Auflösung: Die Abteilung schließt zu Ende Januar, die beiden Kollegen gehen (nachdem ihre Arbeitsverträge jahrelang je dreimonatig „projektbezogen“ verlängert wurden – dass sowas überhaupt erlaubt ist!) in wenigen Tagen in die Arbeitslosigkeit. Die Stimmung kann man sich vorstellen, die Tätigkeit auch: Es ist Papierchaos zu ordnen, man vervollständigt Eintragungen und Unterschriften, heftet Zettel ab und versucht irgendwie das Bild einer geordneten „Übergabe“ (Übergabe wohin, an wen?) herzustellen, während man mit den Gedanken woanders ist.

Mein Part war die Korrektur eines Packens von Berichten zur „Biografiearbeit“ – Jugendliche hatten Informationen von alten Menschen in Pflegeheimen gesammelt. Solche Lektüre kann die Stimmung runterziehen, auch ohne die Gesichter der Kollegen und das Grau vorm Fenster. Immerhin war da von Menschen die Rede, die kaum älter als meine Eltern, aber doch schon krank, gebrechlich, am Ende sind. Da die Zeit drängte, las ich die Berichte schnell nacheinander weg, so dass sich die negativen Eindrücke gegenseitig verstärkten und selbst die lustigen Rechtschreibnaivitäten der jungen Autoren (eine Kindheit in Trafel münde, eine Kommode schippen Dill, ...) eher zur Verdeutlichung des tristen Bildes beitrugen. Immer die gleiche Reihenfolge: Krieg, später zu viel Arbeit (im Beruf, im Haushalt), endlich Krankheit und Heim. Nur bei einigen wenigen der Texte leuchtete etwas Positives, Warmes auf und das war, wenn jemand eine gute Ehe geführt hatte. Nirgends wurden Kinder als Grund für das Glück angegeben, manchmal aber der Ehepartner. So sieht es wohl aus, wenn man aufs Leben zurückschaut.

Ich dachte daran, dass auch meins ja schon einigermaßen fortgeschritten ist. Am Morgen im Radio hatten sie angesagt, dass es jetzt ganz offiziell losgeht mit der Maloche im Rentenalter, die wir alle ja schon als feste Zukunftsgröße eingeplant haben. Wird es nie aufhören mit der Ackerei?

Fünf Minuten vor Feierabend klingelte mein Handy, meine Frau rief an (was sie fast nie tut): „Ich hab jetzt meinen ganzen freien Tag lang saubergemacht und aufgeräumt und damals jr. war heut noch gar nicht draußen – wollen wir nicht einfach mal nach Blankenese fahren, wenn du kommst?“ Wir haben das gemacht, sind durchs Treppenviertel gestiefelt (eine Gegend, in der das Hamburger Griesegrau und die frühe Dämmerung noch am besten aussehen), einfach rumgelaufen und auf dem Süllberg die feine Toilette benutzt und wieder zurück gefahren. Später stellte sich heraus, dass diese kleine Flucht auch eine Flucht meiner Frau vor einer stressigen, angstbesetzten Schreibtischarbeit war, sie hat dann spät abends noch ihren nächsten Arbeitstag vorbereitet.

Trotzdem war es richtig. Diese paar Stunden zusammen im Abenddämmer – wenn man nachher zurückblickt, daran wird man sich vermutlich erinnern.

Mein Part war die Korrektur eines Packens von Berichten zur „Biografiearbeit“ – Jugendliche hatten Informationen von alten Menschen in Pflegeheimen gesammelt. Solche Lektüre kann die Stimmung runterziehen, auch ohne die Gesichter der Kollegen und das Grau vorm Fenster. Immerhin war da von Menschen die Rede, die kaum älter als meine Eltern, aber doch schon krank, gebrechlich, am Ende sind. Da die Zeit drängte, las ich die Berichte schnell nacheinander weg, so dass sich die negativen Eindrücke gegenseitig verstärkten und selbst die lustigen Rechtschreibnaivitäten der jungen Autoren (eine Kindheit in Trafel münde, eine Kommode schippen Dill, ...) eher zur Verdeutlichung des tristen Bildes beitrugen. Immer die gleiche Reihenfolge: Krieg, später zu viel Arbeit (im Beruf, im Haushalt), endlich Krankheit und Heim. Nur bei einigen wenigen der Texte leuchtete etwas Positives, Warmes auf und das war, wenn jemand eine gute Ehe geführt hatte. Nirgends wurden Kinder als Grund für das Glück angegeben, manchmal aber der Ehepartner. So sieht es wohl aus, wenn man aufs Leben zurückschaut.

Ich dachte daran, dass auch meins ja schon einigermaßen fortgeschritten ist. Am Morgen im Radio hatten sie angesagt, dass es jetzt ganz offiziell losgeht mit der Maloche im Rentenalter, die wir alle ja schon als feste Zukunftsgröße eingeplant haben. Wird es nie aufhören mit der Ackerei?

Fünf Minuten vor Feierabend klingelte mein Handy, meine Frau rief an (was sie fast nie tut): „Ich hab jetzt meinen ganzen freien Tag lang saubergemacht und aufgeräumt und damals jr. war heut noch gar nicht draußen – wollen wir nicht einfach mal nach Blankenese fahren, wenn du kommst?“ Wir haben das gemacht, sind durchs Treppenviertel gestiefelt (eine Gegend, in der das Hamburger Griesegrau und die frühe Dämmerung noch am besten aussehen), einfach rumgelaufen und auf dem Süllberg die feine Toilette benutzt und wieder zurück gefahren. Später stellte sich heraus, dass diese kleine Flucht auch eine Flucht meiner Frau vor einer stressigen, angstbesetzten Schreibtischarbeit war, sie hat dann spät abends noch ihren nächsten Arbeitstag vorbereitet.

Trotzdem war es richtig. Diese paar Stunden zusammen im Abenddämmer – wenn man nachher zurückblickt, daran wird man sich vermutlich erinnern.

... link (1 Kommentar) ... comment

Sonntag, 9. Januar 2011

Plädoyer für eine Aussetzung des Wortes „Kommunismus“ (weil leicht verschwindet, wofür Worte kommen)

damals, 23:22h

Wie ich sicher schon erwähnt habe, befand sich im Wohnzimmertisch meiner Eltern einige Jahre lang eine Wanze, die die Gespräche an diesem Tisch getreulich aufzeichnete – und mir später dank BStU erlaubte, Elemente meiner Erziehung genau zu rekonstruieren. Da spricht z. B. meine Mutter gegenüber meinem Vater von der Enttäuschung, dass ihre Kinder die marxistischen Begriffe nicht mehr ernst nehmen, weil sie ihnen durch den geistlosen und verlogenen Staatsbürgerkundeunterricht beigebracht wurden. Richtig. Schon damals ist das Kind in den Brunnen gefallen und die entsprechende Terminologie unbrauchbar geworden. Und das ist dreißig Jahre her.

Seitdem ist die Sinnentleerung dieser Begriffe weiter fortgeschritten. Meine Fernschüler schreiben oft und gern aus diesem Internettext ab, in dem behauptet wird, Bertolt Brecht sei in den dreißiger Jahren vor dem kommunistischen Regime in Deutschland ins Ausland geflohen – „Kommunismus“ gilt ihnen als unspezifische Bezeichnung für das schlechthin Böse in der Politik. Nun hat Gesine Lötzsch daran erinnert, dass es auch Leute gibt, die den Kommunismus ebenso unreflektiert für das Gute halten. Was er eigentlich ist, wissen offenbar beide nicht.

Jedenfalls habe ich Gesine Lötzsch vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk-Interview gehört und sie war nicht in der Lage, dem Interviewer zu erklären, inwiefern Rosa Luxemburg demokratisch dachte (Ich hab das richtige Argument gleich eingeworfen, aber leider funktioniert ein Radio nicht als Sender und niemand hörte mich.) Und dann stritt sie sich mit dem Interviewer, ob sie sich für die Verbrechen des Kommunismus entschuldigen sollte. Als ob es auf diese Höflichkeitsgeste ankäme.

Wollte man den Begriff „Kommunismus“ wirklich ernsthaft in einem aktuellen Kontext verwenden, dann müsste man doch zuerst über die strukturellen Schwächen nachdenken, die der Kommunismus (wie jede Ideologie) hat und die die besagten Verbrechen erst ermöglicht haben. Aber daran scheinen weder Antikommunisten noch Kommunismus-Fans ein Interesse zu haben.

Auf „Kommunismus“ als hohlen Kampfbegriff kann ich getrost verzichten. Neulich fand ich in einer „Zu-verschenken“-Kiste am Straßenrand Rosa Luxemburgs politische Schriften. Ich nahm das Buch mit, schlug es zu Hause auf und stellte fest, dass es unlesbar ist – sofern man 100 Jahre altes Partei-Chinesisch nicht simultan übersetzen kann. Ich bin sicher, dass Luxemburg zu den ehrenhaftesten Politikern der letzten 100 Jahre gehört. Aber ich habe das Buch weggeworfen. Damit habe ich ihrem Andenken vermutlich die meiste Ehre angetan.

Und da heute doch der Gedenktag ist, will ich das durch ein Günter-Kunert-Gedicht aus den achtziger Jahren erklären:

Am Landwehrkanal

Durch Zeiten schwammen sie: Die Toten

Getragen von Kanälen unsrer Stadt.

Doch als sie uns erreichten, hat

Ihr Stummsein Schweigen uns geboten.

Weil leicht verschwindet, wofür Worte kommen:

Die bleiben, während ihr versinkt,

und ohne dass euch eines wiederbringt.

Sie haben euere Stelle eingenommen.

Gedenke sprachlos: Bilderfetzen,

von blinder Oberfläche absorbiert,

bevor auch solch Erinnern sich verliert

mit Wut und Ohnmacht und Entsetzen.

Seitdem ist die Sinnentleerung dieser Begriffe weiter fortgeschritten. Meine Fernschüler schreiben oft und gern aus diesem Internettext ab, in dem behauptet wird, Bertolt Brecht sei in den dreißiger Jahren vor dem kommunistischen Regime in Deutschland ins Ausland geflohen – „Kommunismus“ gilt ihnen als unspezifische Bezeichnung für das schlechthin Böse in der Politik. Nun hat Gesine Lötzsch daran erinnert, dass es auch Leute gibt, die den Kommunismus ebenso unreflektiert für das Gute halten. Was er eigentlich ist, wissen offenbar beide nicht.

Jedenfalls habe ich Gesine Lötzsch vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk-Interview gehört und sie war nicht in der Lage, dem Interviewer zu erklären, inwiefern Rosa Luxemburg demokratisch dachte (Ich hab das richtige Argument gleich eingeworfen, aber leider funktioniert ein Radio nicht als Sender und niemand hörte mich.) Und dann stritt sie sich mit dem Interviewer, ob sie sich für die Verbrechen des Kommunismus entschuldigen sollte. Als ob es auf diese Höflichkeitsgeste ankäme.

Wollte man den Begriff „Kommunismus“ wirklich ernsthaft in einem aktuellen Kontext verwenden, dann müsste man doch zuerst über die strukturellen Schwächen nachdenken, die der Kommunismus (wie jede Ideologie) hat und die die besagten Verbrechen erst ermöglicht haben. Aber daran scheinen weder Antikommunisten noch Kommunismus-Fans ein Interesse zu haben.

Auf „Kommunismus“ als hohlen Kampfbegriff kann ich getrost verzichten. Neulich fand ich in einer „Zu-verschenken“-Kiste am Straßenrand Rosa Luxemburgs politische Schriften. Ich nahm das Buch mit, schlug es zu Hause auf und stellte fest, dass es unlesbar ist – sofern man 100 Jahre altes Partei-Chinesisch nicht simultan übersetzen kann. Ich bin sicher, dass Luxemburg zu den ehrenhaftesten Politikern der letzten 100 Jahre gehört. Aber ich habe das Buch weggeworfen. Damit habe ich ihrem Andenken vermutlich die meiste Ehre angetan.

Und da heute doch der Gedenktag ist, will ich das durch ein Günter-Kunert-Gedicht aus den achtziger Jahren erklären:

Am Landwehrkanal

Durch Zeiten schwammen sie: Die Toten

Getragen von Kanälen unsrer Stadt.

Doch als sie uns erreichten, hat

Ihr Stummsein Schweigen uns geboten.

Weil leicht verschwindet, wofür Worte kommen:

Die bleiben, während ihr versinkt,

und ohne dass euch eines wiederbringt.

Sie haben euere Stelle eingenommen.

Gedenke sprachlos: Bilderfetzen,

von blinder Oberfläche absorbiert,

bevor auch solch Erinnern sich verliert

mit Wut und Ohnmacht und Entsetzen.

... link (2 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 5. Januar 2011

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (ein Feminismus-Bericht)

damals, 00:06h

Meine Schwiegermutter ist eine stille, schmale Frau von 80 Jahren, die Medikamente verabscheut, Umarmungen und herzliche Nähe meidet und normalerweise mit Fontane, Siegfried Lenz und einer Katze in ihrer altersgerechten Wohnung bleibt. Meine Frau hätte ja lieber eine richtige Mutter, aber mir ist sie gerade recht so. Diesmal war sie zu Weihnachten bei uns, eine sehr entspannte Angelegenheit, da wir meine harmoniesüchtigen Eltern auf das emotional weniger aufgeladene Silvester verschieben und einfach mit einem pflegeleichten Gast zu Hause bleiben konnten. Ich war schon am zweiten Weihnachtsfeiertag so ausgeschlafen, dass ich vor meiner Frau wach wurde und schonmal bei Deutschlandfunk in der Küche mit den Frühstücksvorbereitungen anfing.

Im Radio war von der heiligen Familie die Rede. Barbara Vinken, deren Beruf mit „Postfeministin“ angegeben wurde, lieferte eine spannende Kritik einer typisch deutschen, protestantischen Familienvorstellung, die der Frau das Körperliche als heilig, häuslich und moralisch zuweist, während der Mann ins feindliche Leben hinauszutreten hat. Das leuchtete mir gleich ein – ich kenne es gut aus meiner Kindheit: Meine Mutter war immer zu Hause und die einzige in der Familie, die immer sagte und sagen durfte, was sie dachte – denn sie vertrat ja die Moral (als wir Kinder aufgeregt und ängstlich aus der Schule kamen: „Breschnew ist gestorben!“, meinte sie nur: „Ach, ist die alte Ratte tot.“), während mein Vater als Berufstätiger und Angestellter immer tendenziell im Unrecht war, sobald er das Haus verließ. Wenn er abends zurückkam, besprach er mit meiner Mutter, ob und inwieweit sein Handeln als Direktor eines staatlichen Unternehmens moralisch vertretbar war. An dieser Konstellation war also nicht nur die DDR schuld, sondern auch der Protestantismus.

Also, dass dieses Familienmodell nervt, verstehe ich. Wie aber anders? Vinken empfahl, wie für eine deutsche Prostentantenhasserin üblich, die französische Alternative. Dort sind, erklärte sie, aus historischen Gründen Elemente der Adelskultur stärker ins moderne Selbstverständnis eingeflossen: die Vorstellung von der edlen Frau, die sich nicht übers Kinderkriegen, sondern über ihre Rolle als Herrin definiert, zu der eine intellektuelle Ausbildung und gesellschaftliches Handeln gehören – in heutiges Deutsch übersetzt: die Frau als Berufstätige, die Aufgaben der Kinderaufzucht minimiert und delegiert. („Ich bin eine Französin. Wir stillen nicht!“ erklärte mir vor Jahren eine Kollegin, als ich sie fragte, wie sie den Berufseinstieg so schnell nach der Geburt hingekriegt habe.) Die Frau also, die sich wie der Mann durch die Berufskarriere legitimiert. Allerdings ist diese Selbstdefinition nicht weniger protestantisch als die als heilige Mutter, wie die Interviewerin ganz richtig anmerkte.

Sie merken schon: Ich stehe dem Postfeminismus (schon das Wort ist schrecklich) von Barbara Vinken skeptisch gegenüber. Da scheint sich ein guter Grundimpuls (die Empörung über die Ungleichbehandlung von Frauen) ins Uneigentliche und Akademische zu verflüchtigen. Als ich im Internet nachblätterte, fiel mir wieder ein, dass ich schonmal eine Magisterarbeit bei Barbara Vinken lektoriert habe, eine ehrgeizige, sehr kluge, aber ziellose Arbeit über Kleist, bei der am Ende rauskam, dass die Marquise von O. an ihrer Vergewaltigung selber schuld war: Feminismus, der sich vor lauter Intellektualität in sein Gegenteil verkehrt. Natürlich kann man eine Professorin nicht für die Arbeiten ihrer Studenten verantwortlich machen. Aber es ist so ein Eindruck.

Mir fiel im Internet auch auf, dass Vinken nur die Nr. 2 gewesen war – vor ihr (da hatte ich das Radio noch gar nicht angehabt) war natürlich ein männlicher Professor interviewt worden, Albrecht Koschorke, ein ebenso kluger, akademischer, aber sehr defensiver Mensch. Nicht mal, als die Interviewerin den groben Fehler beging zu behaupten, das Patriarchat sei vorbei, widersprach er – sondern flocht nur sanft relativierende Äußerungen in die folgenden Antworten ein. Und zur Vorherrschaft des Mannes meinte er, nicht der Mann habe die Vorherrschaft, sondern nur der Mann, der sich perfekt ins patriarchalische System einfüge. Richtig.

Nur: Ist es nicht auffällig, wie sich die Protagonisten verhalten? Die Frau kämpferisch, in einer Hassliebe dem herrschenden patriarchalen Protestantismus verfallen (ihr Hass und ihre Wut sind die Eintrittskarte in dieses System) – der Mann dagegen defensiv, relativierend, abwartend (diese Defensive ist, wie er selber bekennt, seine Eintrittskarte als Mann).

Das sind seit den sechziger Jahren die eingeübten Geschlechterrollen: Zum familiären Weihnachtsprogramm gehörte auch „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Sie kennen es vielleicht: Aschenbrödel ist eine mädchenhafte Schönheit, eine adlige, ganz unfrauliche Erscheinung, die das Schönheitsideal meiner Generation geprägt hat. Als Mutter kann man sich dieses Aschenbrödel wahrlich nicht vorstellen, als Königin schon eher.

Ja, aber, lieber Prager Filmstudio, liebe Barbara Vinken – was sollen wir machen: Wir sind erwachsen geworden und keine Könige, stattdessen Väter und Mütter, die auf bürgerliche Weise ihren Lebensunterhalt bestreiten. Die Verachtung von Körper und Fraulichkeit bringt uns wenig, am wenigsten bringt sie uns irgendeine Befreiung der Frau. Und wenn es um das revolutionäre Potential im Weiblichen geht – dann doch bitte nicht „Berufstätigkeit“ oder gleichberechtige Karriere. Sondern eher so wie mein Freund T. nach „Drei Haselnüsse ...“ bemerkte: „Saxana ist doch besser.“ Saxana, das Mädchen auf dem Besenstiel. Deren Naturell könnte auch im Berufsalltag nützlich sein.

Im Radio war von der heiligen Familie die Rede. Barbara Vinken, deren Beruf mit „Postfeministin“ angegeben wurde, lieferte eine spannende Kritik einer typisch deutschen, protestantischen Familienvorstellung, die der Frau das Körperliche als heilig, häuslich und moralisch zuweist, während der Mann ins feindliche Leben hinauszutreten hat. Das leuchtete mir gleich ein – ich kenne es gut aus meiner Kindheit: Meine Mutter war immer zu Hause und die einzige in der Familie, die immer sagte und sagen durfte, was sie dachte – denn sie vertrat ja die Moral (als wir Kinder aufgeregt und ängstlich aus der Schule kamen: „Breschnew ist gestorben!“, meinte sie nur: „Ach, ist die alte Ratte tot.“), während mein Vater als Berufstätiger und Angestellter immer tendenziell im Unrecht war, sobald er das Haus verließ. Wenn er abends zurückkam, besprach er mit meiner Mutter, ob und inwieweit sein Handeln als Direktor eines staatlichen Unternehmens moralisch vertretbar war. An dieser Konstellation war also nicht nur die DDR schuld, sondern auch der Protestantismus.

Also, dass dieses Familienmodell nervt, verstehe ich. Wie aber anders? Vinken empfahl, wie für eine deutsche Prostentantenhasserin üblich, die französische Alternative. Dort sind, erklärte sie, aus historischen Gründen Elemente der Adelskultur stärker ins moderne Selbstverständnis eingeflossen: die Vorstellung von der edlen Frau, die sich nicht übers Kinderkriegen, sondern über ihre Rolle als Herrin definiert, zu der eine intellektuelle Ausbildung und gesellschaftliches Handeln gehören – in heutiges Deutsch übersetzt: die Frau als Berufstätige, die Aufgaben der Kinderaufzucht minimiert und delegiert. („Ich bin eine Französin. Wir stillen nicht!“ erklärte mir vor Jahren eine Kollegin, als ich sie fragte, wie sie den Berufseinstieg so schnell nach der Geburt hingekriegt habe.) Die Frau also, die sich wie der Mann durch die Berufskarriere legitimiert. Allerdings ist diese Selbstdefinition nicht weniger protestantisch als die als heilige Mutter, wie die Interviewerin ganz richtig anmerkte.

Sie merken schon: Ich stehe dem Postfeminismus (schon das Wort ist schrecklich) von Barbara Vinken skeptisch gegenüber. Da scheint sich ein guter Grundimpuls (die Empörung über die Ungleichbehandlung von Frauen) ins Uneigentliche und Akademische zu verflüchtigen. Als ich im Internet nachblätterte, fiel mir wieder ein, dass ich schonmal eine Magisterarbeit bei Barbara Vinken lektoriert habe, eine ehrgeizige, sehr kluge, aber ziellose Arbeit über Kleist, bei der am Ende rauskam, dass die Marquise von O. an ihrer Vergewaltigung selber schuld war: Feminismus, der sich vor lauter Intellektualität in sein Gegenteil verkehrt. Natürlich kann man eine Professorin nicht für die Arbeiten ihrer Studenten verantwortlich machen. Aber es ist so ein Eindruck.

Mir fiel im Internet auch auf, dass Vinken nur die Nr. 2 gewesen war – vor ihr (da hatte ich das Radio noch gar nicht angehabt) war natürlich ein männlicher Professor interviewt worden, Albrecht Koschorke, ein ebenso kluger, akademischer, aber sehr defensiver Mensch. Nicht mal, als die Interviewerin den groben Fehler beging zu behaupten, das Patriarchat sei vorbei, widersprach er – sondern flocht nur sanft relativierende Äußerungen in die folgenden Antworten ein. Und zur Vorherrschaft des Mannes meinte er, nicht der Mann habe die Vorherrschaft, sondern nur der Mann, der sich perfekt ins patriarchalische System einfüge. Richtig.

Nur: Ist es nicht auffällig, wie sich die Protagonisten verhalten? Die Frau kämpferisch, in einer Hassliebe dem herrschenden patriarchalen Protestantismus verfallen (ihr Hass und ihre Wut sind die Eintrittskarte in dieses System) – der Mann dagegen defensiv, relativierend, abwartend (diese Defensive ist, wie er selber bekennt, seine Eintrittskarte als Mann).

Das sind seit den sechziger Jahren die eingeübten Geschlechterrollen: Zum familiären Weihnachtsprogramm gehörte auch „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Sie kennen es vielleicht: Aschenbrödel ist eine mädchenhafte Schönheit, eine adlige, ganz unfrauliche Erscheinung, die das Schönheitsideal meiner Generation geprägt hat. Als Mutter kann man sich dieses Aschenbrödel wahrlich nicht vorstellen, als Königin schon eher.

Ja, aber, lieber Prager Filmstudio, liebe Barbara Vinken – was sollen wir machen: Wir sind erwachsen geworden und keine Könige, stattdessen Väter und Mütter, die auf bürgerliche Weise ihren Lebensunterhalt bestreiten. Die Verachtung von Körper und Fraulichkeit bringt uns wenig, am wenigsten bringt sie uns irgendeine Befreiung der Frau. Und wenn es um das revolutionäre Potential im Weiblichen geht – dann doch bitte nicht „Berufstätigkeit“ oder gleichberechtige Karriere. Sondern eher so wie mein Freund T. nach „Drei Haselnüsse ...“ bemerkte: „Saxana ist doch besser.“ Saxana, das Mädchen auf dem Besenstiel. Deren Naturell könnte auch im Berufsalltag nützlich sein.

... link (0 Kommentare) ... comment

Montag, 6. Dezember 2010

Kleiner Pausenfüller: Meine Frau hat mich beim Bloggen fotografiert

damals, 23:32h

Nicht nur um mich herum, auch in mir dreht sich alles im Kreis im Moment - an Schreiben ist gar nicht zu denken. Ich hoffe, Sie bleiben mir gewogen, bis ich wieder ins Palvern komme.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 23. November 2010

Was wäre die Bundeswehr ohne Frank Lehmann? – Ein Plädoyer für die Wehrpflicht

damals, 18:55h

Es wird Sie vielleicht verwundern, dass ich hier ein Plädoyer für die Wehrpflicht halte, wo ich doch meine Leiden als Wehrpflichtiger hier schon ausführlich geschildert habe und mich auch sonst hinreichend als Linker geoutet habe.

Aber irgendwie piksen mich die öffentlichen Diskussionen dieser Tage an, diese von links bis weniger links einstimmige Ablehnung der Wehrpflicht, bei der höchstens das Wegfallen einiger bequemer Arbeitsplätze bedauert wird. Ich finde, man sollte die Frage grundsätzlicher diskutieren. Meiner Meinung nach verwirkt eine Armee sowohl das Recht als auch die Fähigkeit, für die Interessen einer Bevölkerung zu kämpfen, wenn diese Bevölkerung nicht auch ausreichend in ihr repräsentiert ist. Sie kennen doch sicher „Neue Vahr Süd“ und Sie werden mir zustimmen, dass die Bundeswehr erst durch die Präsenz von Skeptikern und Quertreibern wie Frank Lehmann die Akzeptanz und Autorität bekommen kann, die sie – meines Erachtens – auch verdient: entweder eine Armee für alle oder gar keine. Eine Armee ohne die vielen Frank Lehmanns, die eher zufällig da reingeraten, eine Armee nur aus Freiwilligen, – das wäre ja eine Söldnerarmee, wie es sie früher gab, ein willfähriges Heer im Dienste irgendeines Fürsten. Deshalb kann ich dem Vorschlag Karl Theodor zu Guttenbergs, die Bundeswehr vollends auf eine solche Söldnerarmee zu reduzieren, nichts abgewinnen. Und die zustimmenden Argumente von links und weniger links gefallen mir auch nicht. Die Wehrpflicht abzuschaffen, weil sie ein Zwangsdienst für nur wenige ist, das ist mir zu einfach. Soll eine Gemeinschaft nicht das Recht haben, sich ein Instrument zur Selbstverteidigung zu schaffen? Und ganz ohne Zwang geht das nun mal nicht – auch Steuern würde niemand freiwillig zahlen. Außerdem ist Steuerflucht moralisch mies, ebenso wie die Haltung: „Sollen doch die anderen zum Bund! Hauptsache, ich habe meine Freiheit. Und einen Ersatz dafür will ich auch nicht leisten – schließlich sind 'die da oben' sowieso die Bösen, und die Bundeswehr erst recht." Von weniger links kommt dann das Argument, dass es existenzielle deutsche Interessen im Ausland gibt, und die könne eben nur eine Berufsarmee vertreten. An dem Argument mit den existenziellen Interessen ist ja was dran. Allerdings steht dieser militärischen Interessenvertretung einiges entgegen, neben der derzeit fehlenden Zustimmung durch eine Bevölkerungsmehrheit vor allem die Souveränitätsrechte so genannter „instabiler“ Staaten, über die die meisten Pro-Berufsarmee-Argumentatoren ziemlich leichtfertig hinweggehen. (Stellen Sie sich mal vor, irgendeine außereuropäische Macht erklärte Europa aufgrund der Euro-Krise für „instabil“ und rechtfertigte damit eine militärische Invasion.) Außerdem: Wenn wirtschaftliche Zusammenhänge so lebensbedrohlich sein können, dass ein militärisches Sich-Hinweg-Setzen über fremde Souveränitätsrechte gerechtfertigt ist, dann sind sie mindestens so lebensbedrohlich, dass sie auch ein Asylrecht für Wirtschaftsflüchtlinge erfordern. Eine Ökonomisierung des Begriffs „Landesverteidigung“ ohne eine Ökonomisierung der Begriffe „Verfolgung“ und „Asyl“ wäre widersinnig. So, und zum Schluss muss ich noch auf ein Argument eingehen, das mich regelrecht aggressiv macht: Die neuen Aufgaben der Bundeswehr erforderten eine hoch spezialisierte, professionelle Armee und daher den Verzicht auf die Mitwirkung militärischer Laien. So? Ist damit gemeint, dass so ein Auslandseinsatz nur funktioniert, wenn man sich den Stress mit Herrn Lehmann sparen kann? Und glaubt wirklich jemand, dass Outsourcing gesellschaftlicher Kernaufgaben (wie der Landesverteidigung) an externe „Spezialisten“ zu einer Erhöhung der professionellen Qualität führt? Das Gegenteil ist der Fall. Ich arbeite selbst für ein externes, „gemeinnütziges“ Unternehmen, das im Auftrag staatlicher Stellen Spezialaufgaben übernimmt (Integrationskurse im Auftrag des Innenministeriums). Wenn meine Kollegen und ich im Vergleich zu unserem Auftraggeber, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, irgendwie „professioneller“ sind, dann nur in folgendem Sinne: Wir sind schlechter bezahlt, schlechter organisiert, weniger loyal. Also, so viel ist sicher: Eine Bundeswehr als professionelle Spezialtruppe wird chaotischer, brutaler, schwerer kontrollierbar sein. Und das können nicht mal die wirklich wollen, die ihren Einsatz nicht werden zu erleiden haben.

Aber irgendwie piksen mich die öffentlichen Diskussionen dieser Tage an, diese von links bis weniger links einstimmige Ablehnung der Wehrpflicht, bei der höchstens das Wegfallen einiger bequemer Arbeitsplätze bedauert wird. Ich finde, man sollte die Frage grundsätzlicher diskutieren. Meiner Meinung nach verwirkt eine Armee sowohl das Recht als auch die Fähigkeit, für die Interessen einer Bevölkerung zu kämpfen, wenn diese Bevölkerung nicht auch ausreichend in ihr repräsentiert ist. Sie kennen doch sicher „Neue Vahr Süd“ und Sie werden mir zustimmen, dass die Bundeswehr erst durch die Präsenz von Skeptikern und Quertreibern wie Frank Lehmann die Akzeptanz und Autorität bekommen kann, die sie – meines Erachtens – auch verdient: entweder eine Armee für alle oder gar keine. Eine Armee ohne die vielen Frank Lehmanns, die eher zufällig da reingeraten, eine Armee nur aus Freiwilligen, – das wäre ja eine Söldnerarmee, wie es sie früher gab, ein willfähriges Heer im Dienste irgendeines Fürsten. Deshalb kann ich dem Vorschlag Karl Theodor zu Guttenbergs, die Bundeswehr vollends auf eine solche Söldnerarmee zu reduzieren, nichts abgewinnen. Und die zustimmenden Argumente von links und weniger links gefallen mir auch nicht. Die Wehrpflicht abzuschaffen, weil sie ein Zwangsdienst für nur wenige ist, das ist mir zu einfach. Soll eine Gemeinschaft nicht das Recht haben, sich ein Instrument zur Selbstverteidigung zu schaffen? Und ganz ohne Zwang geht das nun mal nicht – auch Steuern würde niemand freiwillig zahlen. Außerdem ist Steuerflucht moralisch mies, ebenso wie die Haltung: „Sollen doch die anderen zum Bund! Hauptsache, ich habe meine Freiheit. Und einen Ersatz dafür will ich auch nicht leisten – schließlich sind 'die da oben' sowieso die Bösen, und die Bundeswehr erst recht." Von weniger links kommt dann das Argument, dass es existenzielle deutsche Interessen im Ausland gibt, und die könne eben nur eine Berufsarmee vertreten. An dem Argument mit den existenziellen Interessen ist ja was dran. Allerdings steht dieser militärischen Interessenvertretung einiges entgegen, neben der derzeit fehlenden Zustimmung durch eine Bevölkerungsmehrheit vor allem die Souveränitätsrechte so genannter „instabiler“ Staaten, über die die meisten Pro-Berufsarmee-Argumentatoren ziemlich leichtfertig hinweggehen. (Stellen Sie sich mal vor, irgendeine außereuropäische Macht erklärte Europa aufgrund der Euro-Krise für „instabil“ und rechtfertigte damit eine militärische Invasion.) Außerdem: Wenn wirtschaftliche Zusammenhänge so lebensbedrohlich sein können, dass ein militärisches Sich-Hinweg-Setzen über fremde Souveränitätsrechte gerechtfertigt ist, dann sind sie mindestens so lebensbedrohlich, dass sie auch ein Asylrecht für Wirtschaftsflüchtlinge erfordern. Eine Ökonomisierung des Begriffs „Landesverteidigung“ ohne eine Ökonomisierung der Begriffe „Verfolgung“ und „Asyl“ wäre widersinnig. So, und zum Schluss muss ich noch auf ein Argument eingehen, das mich regelrecht aggressiv macht: Die neuen Aufgaben der Bundeswehr erforderten eine hoch spezialisierte, professionelle Armee und daher den Verzicht auf die Mitwirkung militärischer Laien. So? Ist damit gemeint, dass so ein Auslandseinsatz nur funktioniert, wenn man sich den Stress mit Herrn Lehmann sparen kann? Und glaubt wirklich jemand, dass Outsourcing gesellschaftlicher Kernaufgaben (wie der Landesverteidigung) an externe „Spezialisten“ zu einer Erhöhung der professionellen Qualität führt? Das Gegenteil ist der Fall. Ich arbeite selbst für ein externes, „gemeinnütziges“ Unternehmen, das im Auftrag staatlicher Stellen Spezialaufgaben übernimmt (Integrationskurse im Auftrag des Innenministeriums). Wenn meine Kollegen und ich im Vergleich zu unserem Auftraggeber, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, irgendwie „professioneller“ sind, dann nur in folgendem Sinne: Wir sind schlechter bezahlt, schlechter organisiert, weniger loyal. Also, so viel ist sicher: Eine Bundeswehr als professionelle Spezialtruppe wird chaotischer, brutaler, schwerer kontrollierbar sein. Und das können nicht mal die wirklich wollen, die ihren Einsatz nicht werden zu erleiden haben.

... link (6 Kommentare) ... comment

Sonntag, 31. Oktober 2010

Der Kongo als Kriegsschauplatz – TV-Drama mit Jörg Schüttauf

damals, 20:26h

Neulich kam ein TV-Drama mit dem Titel „Kongo“. Es sollte um den Bundeswehreinsatz 2006 dort gehen, „TV Spielfilm“ war begeistert und irgendeinen Filmpreis gab es auch. Ich war neugierig (dass die Bundeswehr im Kongo war, hatte ich gar nicht mitgekriegt – 2006 hatte ich grad andere Probleme als regelmäßig die Nachrichten zu verfolgen). Ich nahm den Film auf und kam vor ein paar Tagen endlich dazu, ihn zu gucken.

Über den Kongo war aber leider nichts zu erfahren, was über das banalste Stammtischwissen hinausgeht. Natürlich hatte man irgendwo einen Kurzdialog über den kongolesischen Rohstoffreichtum im Dienste der 1. Welt in das Drehbuch montiert, ebenso wie ein paar Hinweise auf mystisches Denken bei den Eingeborenen, die wohl Lokalkolorit und Rückständigkeit andeuten sollten. Der Kommandeur der Truppe ließ auch einen vagen Halbsatz über den Grund für den Einsatz fallen. Relevanz für die Handlung hatte das alles nicht. Für die waren bloß die Kindersoldaten und Rebellen wichtig, da ja in einem TV-Drama immer irgendjemand den Part des Bösen übernehmen muss.

Überhaupt die Handlung: durchaus fesselnd, aber nach Schema F gestrickt – ein Selbstmord, dessen Hintergründe vertuscht werden, eine Ermittlerin als Heldin (jung, hübsch, Oberleutnant), ihre Gegenspieler zwei Machos, von denen der eine den guten und der andere den bösen Bullen darstellt, am Ende scheitert die Idealistin tragisch und der böse Bulle mindert seine Schuld, indem er mit männlich-entschiedenem Einsatz das Schlimmste verhindert. Afrika, sofern es außerhalb des Militärlagers existierte, bildete den passenden Hintergrund aus Naturschönheit und armen Opfern (teilweise bemitleidenswert, teilweise gefährlich verstrickt, in jedem Fall aber: fremd, nicht vertrauenswürdig).

Ich, der etwas über den Kongo und, was die Deutschen dort so getrieben haben, erfahren wollte, war enttäuscht: Das Ganze hätte genauso gut in Afghanistan oder sonstwo spielen können, der Schauplatz inklusive einheimischer Bevölkerung war völlig austauschbar. Wenn irgendetwas echt war an der Geschichte, dann die Nöte der Soldaten, die in eine fremde, feindliche Umgebung und in einen Konflikt, den sie nicht verstehen, geworfen werden. Und tatsächlich – als ich nachgoogelte, erfuhr ich, dass sich der Plot an Motiven „am Hindukusch“ passierter Vorfälle orientiert.

Aber auch, was den Kongo betrifft, wurde ich im Internet fündig. Schon die Erlebnisse von Frau damenwahl hatten in mir ja – wie bei Herrn Stubenzweig – die Frage ausgelöst, was da eigentlich los ist. Eine mir einleuchtende Darstellung der Situation fand ich hier, und die hat mich schwer beeindruckt: Ich erfuhr, dass die heutigen Konflikte nicht nur Nachwehen eines besonders schlimmen Kolonialzeit waren, auch nicht nur Folgen des Mordes am ersten Präsidenten des unabhängigen Kongo durch belgische Söldner oder der darauf folgenden Diktatur durch Mobutu (einer echten Pinochet-Saddam-Figur von US-Gnaden), sondern dass auch im Jahr 2000 wieder ein kongolesischer Präsident durch westliche Geheimnisdienste ermordet wurde. Und dass der besagte Bundeswehreinsatz dazu diente, die Wahl des aktuellen Frankreich-Lieblings abzusichern. Die Führung dieses Militäreinsatzes wollte halt Frankreich aus Prestige-Gründen nicht schon wieder übernehmen - und Deutschland war grade scharf darauf, seine Auslandstruppen international zu etablieren.

So betrachtet war die Entscheidung des Drehbuchautors, die Geschichte im Kongo anzusiedeln, gar nicht schlecht: Wenn er weg wollte von der politisch aufgeheizten Tagesdiskussion um Afghanistan, wenn es darum ging, das Publikum daran zu gewöhnen, dass deutsche Soldaten in x-beliebige Länder der 3. Welt geschickt werden, in Konflikte, von denen sie keine Ahnung haben und auch nicht haben sollen, dann waren die Schauplatzwahl Kongo und das Ausblenden jeglicher gesellschaftlicher Hintergründe sicher eine gute Wahl: einfach professionell. Es gibt nämlich einen Grad an Professionalität, der Volksverdummung gleichkommt.

Über den Kongo war aber leider nichts zu erfahren, was über das banalste Stammtischwissen hinausgeht. Natürlich hatte man irgendwo einen Kurzdialog über den kongolesischen Rohstoffreichtum im Dienste der 1. Welt in das Drehbuch montiert, ebenso wie ein paar Hinweise auf mystisches Denken bei den Eingeborenen, die wohl Lokalkolorit und Rückständigkeit andeuten sollten. Der Kommandeur der Truppe ließ auch einen vagen Halbsatz über den Grund für den Einsatz fallen. Relevanz für die Handlung hatte das alles nicht. Für die waren bloß die Kindersoldaten und Rebellen wichtig, da ja in einem TV-Drama immer irgendjemand den Part des Bösen übernehmen muss.

Überhaupt die Handlung: durchaus fesselnd, aber nach Schema F gestrickt – ein Selbstmord, dessen Hintergründe vertuscht werden, eine Ermittlerin als Heldin (jung, hübsch, Oberleutnant), ihre Gegenspieler zwei Machos, von denen der eine den guten und der andere den bösen Bullen darstellt, am Ende scheitert die Idealistin tragisch und der böse Bulle mindert seine Schuld, indem er mit männlich-entschiedenem Einsatz das Schlimmste verhindert. Afrika, sofern es außerhalb des Militärlagers existierte, bildete den passenden Hintergrund aus Naturschönheit und armen Opfern (teilweise bemitleidenswert, teilweise gefährlich verstrickt, in jedem Fall aber: fremd, nicht vertrauenswürdig).

Ich, der etwas über den Kongo und, was die Deutschen dort so getrieben haben, erfahren wollte, war enttäuscht: Das Ganze hätte genauso gut in Afghanistan oder sonstwo spielen können, der Schauplatz inklusive einheimischer Bevölkerung war völlig austauschbar. Wenn irgendetwas echt war an der Geschichte, dann die Nöte der Soldaten, die in eine fremde, feindliche Umgebung und in einen Konflikt, den sie nicht verstehen, geworfen werden. Und tatsächlich – als ich nachgoogelte, erfuhr ich, dass sich der Plot an Motiven „am Hindukusch“ passierter Vorfälle orientiert.

Aber auch, was den Kongo betrifft, wurde ich im Internet fündig. Schon die Erlebnisse von Frau damenwahl hatten in mir ja – wie bei Herrn Stubenzweig – die Frage ausgelöst, was da eigentlich los ist. Eine mir einleuchtende Darstellung der Situation fand ich hier, und die hat mich schwer beeindruckt: Ich erfuhr, dass die heutigen Konflikte nicht nur Nachwehen eines besonders schlimmen Kolonialzeit waren, auch nicht nur Folgen des Mordes am ersten Präsidenten des unabhängigen Kongo durch belgische Söldner oder der darauf folgenden Diktatur durch Mobutu (einer echten Pinochet-Saddam-Figur von US-Gnaden), sondern dass auch im Jahr 2000 wieder ein kongolesischer Präsident durch westliche Geheimnisdienste ermordet wurde. Und dass der besagte Bundeswehreinsatz dazu diente, die Wahl des aktuellen Frankreich-Lieblings abzusichern. Die Führung dieses Militäreinsatzes wollte halt Frankreich aus Prestige-Gründen nicht schon wieder übernehmen - und Deutschland war grade scharf darauf, seine Auslandstruppen international zu etablieren.

So betrachtet war die Entscheidung des Drehbuchautors, die Geschichte im Kongo anzusiedeln, gar nicht schlecht: Wenn er weg wollte von der politisch aufgeheizten Tagesdiskussion um Afghanistan, wenn es darum ging, das Publikum daran zu gewöhnen, dass deutsche Soldaten in x-beliebige Länder der 3. Welt geschickt werden, in Konflikte, von denen sie keine Ahnung haben und auch nicht haben sollen, dann waren die Schauplatzwahl Kongo und das Ausblenden jeglicher gesellschaftlicher Hintergründe sicher eine gute Wahl: einfach professionell. Es gibt nämlich einen Grad an Professionalität, der Volksverdummung gleichkommt.

... link (4 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 14. Oktober 2010

Schaut nicht weg! Ein persönliches Zeugnis

damals, 23:58h

„Sexuelle Gewalt gegen Kinder ist ein Thema, das die Gesellschaft erschüttert. [...] Stephanie zu Guttenberg ist der festen Überzeugung: Wir alle können etwas tun. Ihr Buch ,Schaut nicht weg!' ist ein Aufruf und ein persönliches Zeugnis.

Frau zu Guttenberg, Sie [...] engagieren sich zum Schutz der Kinder persönlich. Wie kam es dazu?

Als ich angefragt wurde und mich umfassend in das Thema eingelesen habe, war ich schon entsetzt [...] Ich bin auch gut vernetzt und somit in einer optimalen Position, [...] Spenden eintreiben zu können. [...] Und die Möglichkeit, sich in einem [...] professionellen Team dieser Herausforderung zu stellen, war für mich auch ein wichtiger Punkt.“

So weit ein Auszug aus einem Interview mit der Ministergattin aus „lebenswert. körper geist seele“, Ausgabe 2/2010, die mir heute in die Hände fiel. Schon interessant, was Journalisten heutzutage als „ein persönliches Zeugnis“ gilt. Ich meine, ich hab ja nichts dagegen, wenn eine Politikergattin sich irgendwelchen Wohltätigkeitszwecken zuwendet, die grade en vogue sind. Das muss wohl so sein, das war schon vor hundert Jahren so und ist heute auch nicht besser. Aber warum muss solch ein Akt braver, gedankenloser gesellschaftlicher Anpassung immer mit einem Adjektiv versehen werden, das gerade das Gegenteil dessen ausdrückt, was Sache ist?

In den neunziger Jahren, als eine Welle rücksichtsloser Ökonomisierung unser Land überrollte, hat man in einem solchen Fall immer gern von „Verantwortung übernehmen“ gesprochen. Heute, wo die Globalisierung unserer Verhaltensweisen weitgehend abgeschlossen ist, heißt es also: „ein persönliches Zeugnis“ oder gerne auch „authentisch“. Immer das, was gerade absolut nicht da ist. Ob sich in diesen Sprachabsurditäten geheime Sehnsüchte verstecken?

Frau zu Guttenberg, Sie [...] engagieren sich zum Schutz der Kinder persönlich. Wie kam es dazu?

Als ich angefragt wurde und mich umfassend in das Thema eingelesen habe, war ich schon entsetzt [...] Ich bin auch gut vernetzt und somit in einer optimalen Position, [...] Spenden eintreiben zu können. [...] Und die Möglichkeit, sich in einem [...] professionellen Team dieser Herausforderung zu stellen, war für mich auch ein wichtiger Punkt.“

So weit ein Auszug aus einem Interview mit der Ministergattin aus „lebenswert. körper geist seele“, Ausgabe 2/2010, die mir heute in die Hände fiel. Schon interessant, was Journalisten heutzutage als „ein persönliches Zeugnis“ gilt. Ich meine, ich hab ja nichts dagegen, wenn eine Politikergattin sich irgendwelchen Wohltätigkeitszwecken zuwendet, die grade en vogue sind. Das muss wohl so sein, das war schon vor hundert Jahren so und ist heute auch nicht besser. Aber warum muss solch ein Akt braver, gedankenloser gesellschaftlicher Anpassung immer mit einem Adjektiv versehen werden, das gerade das Gegenteil dessen ausdrückt, was Sache ist?

In den neunziger Jahren, als eine Welle rücksichtsloser Ökonomisierung unser Land überrollte, hat man in einem solchen Fall immer gern von „Verantwortung übernehmen“ gesprochen. Heute, wo die Globalisierung unserer Verhaltensweisen weitgehend abgeschlossen ist, heißt es also: „ein persönliches Zeugnis“ oder gerne auch „authentisch“. Immer das, was gerade absolut nicht da ist. Ob sich in diesen Sprachabsurditäten geheime Sehnsüchte verstecken?

... link (6 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 6. Oktober 2010

Wo kommen eigentlich die ganzen arbeitslosen Ausländer her? (noch zwei Beispiele)

damals, 20:04h

Unsere Sportlehrerin an der EOS sprach einmal begeistert von dem hervorragenden "Schülermaterial" einer neuen Klasse. Wir Siebzehnjährigen waren entsetzt und überzeugt, so eine Menschenverachtung wäre nur im Realsozialismus möglich. Dabei war das nur die Vorschule des Lebens.

Jetzt bin ich selbst Lehrer und prüfe die Deutschkenntnisse von Migranten. Einer von ihnen erzählte, wie er nach Deutschland gekommen ist. "Ich bin Profifußballer." und ein deutscher Verein hatte ihn, als hervorragendes Menschenmaterial, in Ghana entdeckt. Er spielte einige Jahre in Deutschland, dann war er verletzt und natürlich hieß es: Ab nach Hause! Auf seiner Abschiedsparty lernte er eine Ghanaerin aus Hamburg kennen. Sie heirateten in Ghana, er zog nach Hamburg. Jetzt ist die Ehe schon einige Jahre kaputt, seine Fußballerkarriere sowieso, er sitzt ohne Ausbildung, ohne Job in einer Hamburger Einzimmerwohnung. Wahrscheinlich wird ihn die Arge noch zu einigen sinnlosen "maßnahmen" schicken, sofern Frau Merkel die Gelder dafür nicht gänzlich streicht. Man kann nur noch hoffen, dass die Ghana-Connection ihm doch noch einen Job besorgt. Die viel gescholtenen Ausländer-Parallelwelten schaffen garantiert mehr Arbietsplätze als die Arbeitsagentur.

Auch dazu ein Beispiel: In einer ebensolchen Arbeitsamtsmaßnahme sollten wir einen türkischen KFZ-Mechaniker in Arbeit vermitteln. Wir fanden nicht einmal einen Praktikumsplatz für ihn. Das Problem war schlicht seine sture Weigerung, in einem türkischen Betrieb zu arbeiten. In einem türkischen Unterrnehmen hätte sofort Arbeit gefunden. Aber er wollte partout sein Deutsch verbessern. Sie sehen, mit der Integration ist es wie mit einer Schwangerschaft: Da gehören immer zwei dazu.

Jetzt bin ich selbst Lehrer und prüfe die Deutschkenntnisse von Migranten. Einer von ihnen erzählte, wie er nach Deutschland gekommen ist. "Ich bin Profifußballer." und ein deutscher Verein hatte ihn, als hervorragendes Menschenmaterial, in Ghana entdeckt. Er spielte einige Jahre in Deutschland, dann war er verletzt und natürlich hieß es: Ab nach Hause! Auf seiner Abschiedsparty lernte er eine Ghanaerin aus Hamburg kennen. Sie heirateten in Ghana, er zog nach Hamburg. Jetzt ist die Ehe schon einige Jahre kaputt, seine Fußballerkarriere sowieso, er sitzt ohne Ausbildung, ohne Job in einer Hamburger Einzimmerwohnung. Wahrscheinlich wird ihn die Arge noch zu einigen sinnlosen "maßnahmen" schicken, sofern Frau Merkel die Gelder dafür nicht gänzlich streicht. Man kann nur noch hoffen, dass die Ghana-Connection ihm doch noch einen Job besorgt. Die viel gescholtenen Ausländer-Parallelwelten schaffen garantiert mehr Arbietsplätze als die Arbeitsagentur.

Auch dazu ein Beispiel: In einer ebensolchen Arbeitsamtsmaßnahme sollten wir einen türkischen KFZ-Mechaniker in Arbeit vermitteln. Wir fanden nicht einmal einen Praktikumsplatz für ihn. Das Problem war schlicht seine sture Weigerung, in einem türkischen Betrieb zu arbeiten. In einem türkischen Unterrnehmen hätte sofort Arbeit gefunden. Aber er wollte partout sein Deutsch verbessern. Sie sehen, mit der Integration ist es wie mit einer Schwangerschaft: Da gehören immer zwei dazu.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 21. September 2010

Adäquate Elaborate

damals, 02:12h

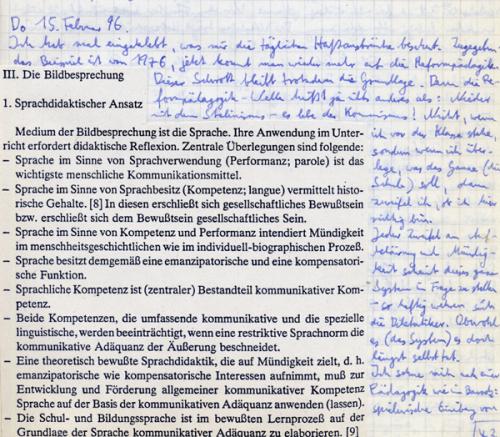

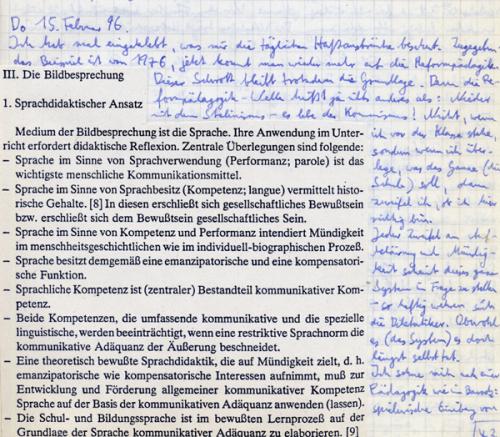

Zweimal schon in meinem Leben geriet ich in grundsätzliche Verzweiflung, sah alles zusammenbrechen und wusste keinen Ausweg mehr: als Soldat und später als Referendar. Jetzt fiel mir bei der selbstverliebten Durchsicht alter Tagebücher auf, dass ich in beiden Fällen (unter anderem) zu einem letzten Mittel der Selbstbehauptung griff: Ich kopierte Auszüge des gedruckten Schwachsinns, der da über uns ausgeschüttet wurde, in mein Tagebuch. Und da das nun alles lang her ist und die Ergüsse der einst übermächtig geglaubten Gegner heut keiner mehr ernst nehmen würde, kann ich sie hier ja getrost zum Schmunzeln darreichen.

Also erstens: Die „Junge Welt“, das Kampf-, Stürmer- und Hetzblatt der DDR (es ist ein Witz der Geschichte, dass die nette „Wochenpost“ bald nach der Wende unterging, der teilweise noch erträgliche „Sonntag“ immerhin im „Freitag“ aufgehen konnte, die „Junge Welt“ aber noch heute Erfolge feiert, als hätte es 1989 nie gegeben), ich hab sie als Soldat aus Langeweile tatsächlich gelesen, und was ich da las, das war ein Hohn:

Warum sich Torsten Krause aus der 12/2 der Jüterboger Goethe-Oberschule selbst hartnäckig in die Pflicht nimmt

Gerade 18, noch auf der Schulbank — und schon Genosse werden wollen? Torsten Krause aus der 12/2 der Jüterboger Goethe-Oberschule hat zu so einer Frage seine eigene Meinung: „Ob ich als FDJler bisher Vorbild war und konsequent meiner Verantwortung gerecht werde, ist nicht das entscheidend? Als Genosse die gute Politik der SED tatkräftig zu verwirklichen, das ist doch keine Frage des Alters. Das hängt vor allem davon ab, wie man sich einsetzt für die von der Partei beschlossenen Ziele." Und der freundliche Junge ist einer, der sich selbst hartnäckig in die Pflicht nimmt. Davon zeugt das, was der FDJler in der Grundorganisationsleitung der Schule als Verantwortlicher für die GST-Arbeit und die Ordnungsgruppe leistet. Eine Zeitlang lief die praktische Ausbildung der Ordnungsgruppen nicht. Torsten fand sich damit nicht ab, klopfte im Volkspolizeikreisamt um Unterstützung an.

So konsequent ist er auch in der Ordnungsgruppe. Wen wundert's, daß die noch bei jedem Einsatz gestanden hat wie eine Eins. Nur für Torsten selbst brachte das auch ein Problem. Durch diese Aufgabe ganz schön gefordert, ließen Ende der 11. Klasse seine Leistungen nach. Für den FDJler war das ein Signal, sich vor allem auf seine Verantwortung beim Lernen zu besinnen. Er lernte fortan intensiver, konzentrierter, steuert nun sein Abitur mit „Auszeichnung" an.

Wie ernst es Torsten mit seinem Anspruch ist, davon kündet auch der Entschluß, Politoffizier zu werden. „Die Politik der SED war und ist immer auch Friedenspolitik. Und weil angesichts der Konfrontationspolitik der NATO ein zuverlässig geschützter Sozialismus wichtiger denn je ist, ist der Beruf des Offiziers jetzt das Notwendige, das mir .Gemäße." Darin bestärkt wurde er nicht zuletzt von den Genossen in seiner Familie.

Nicht viel erträglicher jedoch die sich wissenschaftlich und progressiv dünkenden Ergüsse der 70er-Jahre-Didaktik. Hier ein Beispiel aus dem Jahr 1976, das ich 1996 noch als ernstzunehmende Grundsatzliteratur durchzuarbeiten hatte:

III. Die Bildbesprechung

1. Sprachdidaktischer Ansatz

Medium der Bildbesprechung ist die Sprache. Ihre Anwendung im Unterricht erfordert didaktische Reflexion. Zentrale Überlegungen sind folgende:

- Sprache im Sinne von Sprachverwendung (Performanz; parole) ist das wichtigste menschliche Kommunikationsmittel.

— Sprache im Sinne von Sprachbesitz (Kompetenz; langue) vermittelt historische Gehalte. [8] In diesen erschließt sich gesellschaftliches Bewußtsein bzw. erschließt sich dem Bewußtsein gesellschaftliches Sein.

- Sprache im Sinne von Kompetenz und Performanz intendiert Mündigkeit im menschheitsgeschichtlichen wie im individuell-biographischen Prozeß.

- Sprache besitzt demgemäß eine emanzipatorische und eine kompensatorische Funktion.

- Sprachliche Kompetenz ist (zentraler) Bestandteil kommunikativer Kompetenz.

- Beide Kompetenzen, die umfassende kommunikative und die spezielle linguistische, werden beeinträchtigt, wenn eine restriktive Sprachnorm die kommunikative Adäquanz der Äußerung beschneidet.

- Eine theoretisch bewußte Sprachdidaktik, die auf Mündigkeit zielt, d. h. emanzipatorische wie kompensatorische Interessen aufnimmt, muß zur Entwicklung und Förderung allgemeiner kommunikativer Kompetenz Sprache auf der Basis der kommunikativen Adäquanz anwenden (lassen).

- Die Schul- und Bildungssprache ist im bewußten Lernprozeß auf der Grundlage der Sprache kommunikativer Adäquanz zu elaborieren [9].

Ihr seht: Die Hetze, die Selbstüberschätzung, den Schwachsinn, das gab es schon immer, das haben nicht erst Sarrazin erfunden oder Broder. Und es wird vermutlich auch nicht mit ihnen untergehen. Der Dreck schwimmt halt immer oben.

... so weit mein Jahrzehnte verspäteter Hassausbruch.

Also erstens: Die „Junge Welt“, das Kampf-, Stürmer- und Hetzblatt der DDR (es ist ein Witz der Geschichte, dass die nette „Wochenpost“ bald nach der Wende unterging, der teilweise noch erträgliche „Sonntag“ immerhin im „Freitag“ aufgehen konnte, die „Junge Welt“ aber noch heute Erfolge feiert, als hätte es 1989 nie gegeben), ich hab sie als Soldat aus Langeweile tatsächlich gelesen, und was ich da las, das war ein Hohn:

Warum sich Torsten Krause aus der 12/2 der Jüterboger Goethe-Oberschule selbst hartnäckig in die Pflicht nimmt

Gerade 18, noch auf der Schulbank — und schon Genosse werden wollen? Torsten Krause aus der 12/2 der Jüterboger Goethe-Oberschule hat zu so einer Frage seine eigene Meinung: „Ob ich als FDJler bisher Vorbild war und konsequent meiner Verantwortung gerecht werde, ist nicht das entscheidend? Als Genosse die gute Politik der SED tatkräftig zu verwirklichen, das ist doch keine Frage des Alters. Das hängt vor allem davon ab, wie man sich einsetzt für die von der Partei beschlossenen Ziele." Und der freundliche Junge ist einer, der sich selbst hartnäckig in die Pflicht nimmt. Davon zeugt das, was der FDJler in der Grundorganisationsleitung der Schule als Verantwortlicher für die GST-Arbeit und die Ordnungsgruppe leistet. Eine Zeitlang lief die praktische Ausbildung der Ordnungsgruppen nicht. Torsten fand sich damit nicht ab, klopfte im Volkspolizeikreisamt um Unterstützung an.

So konsequent ist er auch in der Ordnungsgruppe. Wen wundert's, daß die noch bei jedem Einsatz gestanden hat wie eine Eins. Nur für Torsten selbst brachte das auch ein Problem. Durch diese Aufgabe ganz schön gefordert, ließen Ende der 11. Klasse seine Leistungen nach. Für den FDJler war das ein Signal, sich vor allem auf seine Verantwortung beim Lernen zu besinnen. Er lernte fortan intensiver, konzentrierter, steuert nun sein Abitur mit „Auszeichnung" an.

Wie ernst es Torsten mit seinem Anspruch ist, davon kündet auch der Entschluß, Politoffizier zu werden. „Die Politik der SED war und ist immer auch Friedenspolitik. Und weil angesichts der Konfrontationspolitik der NATO ein zuverlässig geschützter Sozialismus wichtiger denn je ist, ist der Beruf des Offiziers jetzt das Notwendige, das mir .Gemäße." Darin bestärkt wurde er nicht zuletzt von den Genossen in seiner Familie.

Nicht viel erträglicher jedoch die sich wissenschaftlich und progressiv dünkenden Ergüsse der 70er-Jahre-Didaktik. Hier ein Beispiel aus dem Jahr 1976, das ich 1996 noch als ernstzunehmende Grundsatzliteratur durchzuarbeiten hatte:

III. Die Bildbesprechung

1. Sprachdidaktischer Ansatz

Medium der Bildbesprechung ist die Sprache. Ihre Anwendung im Unterricht erfordert didaktische Reflexion. Zentrale Überlegungen sind folgende:

- Sprache im Sinne von Sprachverwendung (Performanz; parole) ist das wichtigste menschliche Kommunikationsmittel.

— Sprache im Sinne von Sprachbesitz (Kompetenz; langue) vermittelt historische Gehalte. [8] In diesen erschließt sich gesellschaftliches Bewußtsein bzw. erschließt sich dem Bewußtsein gesellschaftliches Sein.

- Sprache im Sinne von Kompetenz und Performanz intendiert Mündigkeit im menschheitsgeschichtlichen wie im individuell-biographischen Prozeß.

- Sprache besitzt demgemäß eine emanzipatorische und eine kompensatorische Funktion.

- Sprachliche Kompetenz ist (zentraler) Bestandteil kommunikativer Kompetenz.

- Beide Kompetenzen, die umfassende kommunikative und die spezielle linguistische, werden beeinträchtigt, wenn eine restriktive Sprachnorm die kommunikative Adäquanz der Äußerung beschneidet.

- Eine theoretisch bewußte Sprachdidaktik, die auf Mündigkeit zielt, d. h. emanzipatorische wie kompensatorische Interessen aufnimmt, muß zur Entwicklung und Förderung allgemeiner kommunikativer Kompetenz Sprache auf der Basis der kommunikativen Adäquanz anwenden (lassen).

- Die Schul- und Bildungssprache ist im bewußten Lernprozeß auf der Grundlage der Sprache kommunikativer Adäquanz zu elaborieren [9].

Ihr seht: Die Hetze, die Selbstüberschätzung, den Schwachsinn, das gab es schon immer, das haben nicht erst Sarrazin erfunden oder Broder. Und es wird vermutlich auch nicht mit ihnen untergehen. Der Dreck schwimmt halt immer oben.

... so weit mein Jahrzehnte verspäteter Hassausbruch.

... link (0 Kommentare) ... comment

... older stories