... newer stories

Montag, 3. August 2020

Augenblicksemotion

damals, 17:34h

Eben beim Kochen nebenher Deutschlandfunk: Gespräch mit einem Fotografen, Jahrgang 1977: Der hat in den USA gelebt und sich für "Pop" interessiert, was bedeutet, Portraits von Popmusikern mit Zitaten von diedrich Diederischen oder Heinz Bude zu kombinieren, er hat die einstigen Machtzentren in Bonn fotografiert, erstaunt über und fasziniert von dem verblüffend Kleinstädtischen dieser Macht, von einer Zeit, in der er lieber gelebt hätte.

Mir fremd mir das alles ist: die USA, Bude und Diederichsen, das alte Bonn! Ich bin so froh und dankbar, in der "Berliner Republik" zu leben, die von so vielen Wessis und Ossis emotional (aus unterschiedlichen Perspektiven) abgelehnt wird. Bin ich schon wieder in der Minderheit?

Mir fremd mir das alles ist: die USA, Bude und Diederichsen, das alte Bonn! Ich bin so froh und dankbar, in der "Berliner Republik" zu leben, die von so vielen Wessis und Ossis emotional (aus unterschiedlichen Perspektiven) abgelehnt wird. Bin ich schon wieder in der Minderheit?

... link (10 Kommentare) ... comment

Dienstag, 16. Juni 2020

Das Recht auf Privatheit

damals, 11:59h

Ich habe gestern Abend spontan einen Text in mein Blog getippt, der mir, obwohl ich völlig nüchtern war, dennoch zu privat geriet, sodass ich ihn heute Morgen wieder löschen musste.

Das ließ mich mal wieder über das Verhältnis von Öffentlichem und Privatem nachdenken, dessen Schieflage unsere Gesellschaft ja seit Kafka ("Amtsentscheidungen sind scheu wie junge Mädchen.") zunehmend beschäftigt. Und prompt kam heute Morgen im Deutschlandfunk eine passende Meldung: Da will jemand juristisch erstreiten, dass seine persönlich empfundene Geschlechtsidentität auch genau so in den Pass eingetragen wird, auch wenn die von der Öffentlichkeit beauftragten Experten (Ärzte) das anders sehen. Was für ein Quatsch!

Umgekehrt wird ein Schuh draus: Es muss ein selbstverständliches Recht sein, eine andere Geschlechtsidentität zu leben, als im Pass steht. Und jeder hat das im alltäglichen Umgang anzuerkennen.

In meinem langjährigen Lieblingsfilm „Calendar“ gibt es diesen schönen Dialog:

Er: "Was heißt das, du betrachtest dich als Ägypterin?"

Sie: "Einer meiner Großväter war Ägypter. Und vielleicht fahre ich da mal hin."

Er: "Ja, jetzt, wo du es sagst: Die Art, wie du gehst, dein Gang, das ist irgendwie - ägyptisch."

So soll es sein.

Stellen Sie sich doch einfach mal vor (um nun wieder privat zu werden), in meinem Ausweis wäre die Anmerkung "Angsterkrankung" eingetragen und ich hätte als Nachteilsausgleich die behördliche Berechtigung, 5-6 Tage im Jahr spontan blau zu machen, weil ich nicht aus dem Bett komme. Das wär doch mehr peinlich, als es mir helfen würde.

Außerdem meinte mein Therapeut, die Angsterkrankung wäre überstanden und auskuriert. Mag sein. Aber es hilft mir, mich weiter ein bisschen behindert zu fühlen und ab und an mal in mich hineinzuweinen. Was geht das die Öfentlichkeit an?

Das ließ mich mal wieder über das Verhältnis von Öffentlichem und Privatem nachdenken, dessen Schieflage unsere Gesellschaft ja seit Kafka ("Amtsentscheidungen sind scheu wie junge Mädchen.") zunehmend beschäftigt. Und prompt kam heute Morgen im Deutschlandfunk eine passende Meldung: Da will jemand juristisch erstreiten, dass seine persönlich empfundene Geschlechtsidentität auch genau so in den Pass eingetragen wird, auch wenn die von der Öffentlichkeit beauftragten Experten (Ärzte) das anders sehen. Was für ein Quatsch!

Umgekehrt wird ein Schuh draus: Es muss ein selbstverständliches Recht sein, eine andere Geschlechtsidentität zu leben, als im Pass steht. Und jeder hat das im alltäglichen Umgang anzuerkennen.

In meinem langjährigen Lieblingsfilm „Calendar“ gibt es diesen schönen Dialog:

Er: "Was heißt das, du betrachtest dich als Ägypterin?"

Sie: "Einer meiner Großväter war Ägypter. Und vielleicht fahre ich da mal hin."

Er: "Ja, jetzt, wo du es sagst: Die Art, wie du gehst, dein Gang, das ist irgendwie - ägyptisch."

So soll es sein.

Stellen Sie sich doch einfach mal vor (um nun wieder privat zu werden), in meinem Ausweis wäre die Anmerkung "Angsterkrankung" eingetragen und ich hätte als Nachteilsausgleich die behördliche Berechtigung, 5-6 Tage im Jahr spontan blau zu machen, weil ich nicht aus dem Bett komme. Das wär doch mehr peinlich, als es mir helfen würde.

Außerdem meinte mein Therapeut, die Angsterkrankung wäre überstanden und auskuriert. Mag sein. Aber es hilft mir, mich weiter ein bisschen behindert zu fühlen und ab und an mal in mich hineinzuweinen. Was geht das die Öfentlichkeit an?

... link (2 Kommentare) ... comment

Freitag, 12. Juni 2020

Speichel trinken?

damals, 01:05h

Kurz vor dem Zensurenschluss ist für mich als Lehrer natürlich zeitlich alles sehr eng und wenig Zeit zum Bloggen, stattdessen viel zu korrigieren – und coronabedingt liegt mir diesmal besonders viel digital vor. Daher kann ich Ihnen heute anstatt tiefsinniger Gedanken zwei besonders schöne Zitate aus dem thematisch weit gefächerten Schatz der in meinem Unterricht entstandenen Texte präsentieren.

Erstens die Interpretation einer Szene aus dem Roman „Herr Lehmann“ (Sven Regener, der sich in einem Interview mal missmutig über die Aussicht geäußert hat, seine Romane könnten zum Opfer schulischer Interpretationsübungen werden, hätte an diesem Versuch hier vermutlich dennoch seine Freude):

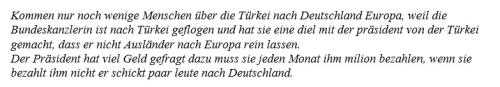

Zweitens ein Ausschnitt aus der Zusammenfassung einer Diskussion im Politikunterricht:

Wie wahr.

Erstens die Interpretation einer Szene aus dem Roman „Herr Lehmann“ (Sven Regener, der sich in einem Interview mal missmutig über die Aussicht geäußert hat, seine Romane könnten zum Opfer schulischer Interpretationsübungen werden, hätte an diesem Versuch hier vermutlich dennoch seine Freude):

Zweitens ein Ausschnitt aus der Zusammenfassung einer Diskussion im Politikunterricht:

Wie wahr.

... link (6 Kommentare) ... comment

Dienstag, 12. Mai 2020

Was mir angesichts der Schlagzeilen so einfällt ...

damals, 14:14h

... einerseits gibts da allerorten die Rede von der "Vernichtung der Existenzen". Aber in der Regel leben diese Existenzen hinterher in der Form einfacher Menschen weiter: für ein Individuum ein nicht zu verachtender Vorteil.

Ich will damit nicht die Dramatik der Situation beschönigen, ich erinnere mich sehr wohl an Zeiten, in denen ich unter drückender Geldnot ziemlich gelitten habe. Da war meine Lebensfreude schon sehr stark eingeschränkt, und manchmal dachte ich mit Blick auf die Bäume, die Wolken, die Welt: "Wie schön könnte das sein, wenn nicht ..." Oder ich traf auf Menschen, mit denen es schön war, da dachte ich noch nichtmal das, sondern genoss es einfach. Die Existenz - das ist etwas weitaus Beglückenderes, Wertvolleres und auch Stärkeres als die berufliche Existenz.

Na, und dann die Angst vor den Fake News. Ja, das ist schlimm, aber auch nicht von historisch einmaliger Bedrohlichkeit. Ich erinnere mich, im Studium gehört zu haben, dass ca. die Hälfte aller mittelalterlichen Urkunden gefälscht ist. Und trotzdem gab es eine funktionierende Gesellschaft, gab es das Vertrauen, das verbindliche Beziehungen möglich machte. Die Leute wussten sich schon zu orientieren, sie hatten dazu die Instanz Gott. Nun wissen wir als Kinder des aufgeklärten Zeitalters, dass auch Gott eine ziemlich unzuverlässige Instanz ist. Aber irgendsowetwas in der Art bräuchten wir, damit unser Verstand nicht in der Flut von Informationen, Halb- und Fehlinformationen und falschen Fährten untergeht.

Ich will damit nicht die Dramatik der Situation beschönigen, ich erinnere mich sehr wohl an Zeiten, in denen ich unter drückender Geldnot ziemlich gelitten habe. Da war meine Lebensfreude schon sehr stark eingeschränkt, und manchmal dachte ich mit Blick auf die Bäume, die Wolken, die Welt: "Wie schön könnte das sein, wenn nicht ..." Oder ich traf auf Menschen, mit denen es schön war, da dachte ich noch nichtmal das, sondern genoss es einfach. Die Existenz - das ist etwas weitaus Beglückenderes, Wertvolleres und auch Stärkeres als die berufliche Existenz.

Na, und dann die Angst vor den Fake News. Ja, das ist schlimm, aber auch nicht von historisch einmaliger Bedrohlichkeit. Ich erinnere mich, im Studium gehört zu haben, dass ca. die Hälfte aller mittelalterlichen Urkunden gefälscht ist. Und trotzdem gab es eine funktionierende Gesellschaft, gab es das Vertrauen, das verbindliche Beziehungen möglich machte. Die Leute wussten sich schon zu orientieren, sie hatten dazu die Instanz Gott. Nun wissen wir als Kinder des aufgeklärten Zeitalters, dass auch Gott eine ziemlich unzuverlässige Instanz ist. Aber irgendsowetwas in der Art bräuchten wir, damit unser Verstand nicht in der Flut von Informationen, Halb- und Fehlinformationen und falschen Fährten untergeht.

... link (2 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 6. Mai 2020

Abbas Khider

damals, 15:06h

Ich habe seinen neuen Roman gelesen: „Der Palast der Miserablen“. Ich meine, der Mann kann gar keine schlechten Bücher schreiben, das ist ja unglaublich, wie farbig und eindringlich er erzählen kann. Dennoch: An die Eleganz von „Der falsche Inder“, an die Klugheit von „Brief in die Auberginenrepublik“ kommt er diesmal nicht ganz ran.

Was mich ein bisschen störte: Er lässt seine Geschichte eines Heranwachsens unter ganz normal besitzlosen Verhältnissen im Irak von einem Simpel erzählen. Dadurch sind wir als Leser dicht an den Ereignissen, erfahren hautnah, was es heißt, in einem Land aufzuwachsen, in dem den politischen Akteuren die Lebensumstände, ja selbst das reine Überleben der Bevölkerungsmehrheit völlig egal sind. Andererseits weiß dieser Ich-Erzähler ein bisschen zu gut Bescheid über alles - das ist hilfreich für uns ahnungslose Leser (Was wissen wir schon über den Irak?), macht den Text aber manchmal etwas lehrhaft und mindert seine Suggestivkraft.

Na, und die Idee, das bittere Ende gleich vorwegzunehmen, fand ich auch nicht so gut. Das war mir zu melodramatisch. Wie gefährlich das Leben für ihn und seinesgleichen ist, das wird doch schon deutlich genug – sicher ein Dutzend Mal geht es grademal noch gut, kommt er gradeso noch durch - dass es ihm dann doch einmal an den Kragen geht, das ist ja eben nicht die große Ausnahme und Katastrophe, sondern das ist, was seinesgleichen halt passieren kann, wenn es dumm läuft. Und das, diese alltägliche Gefahrensituation fand ich erschütternder als den brutalen Schluss.

Trotzdem – und dafür liebe ich Khiders Bücher – ist das alles andere als weinerliches Elendstheater: Die Figuren sind keine kurz skizzierten Beispielcharaktere, die eine soziologische Situation illustrieren – es sind Menschen mit individueller Geschichte, individuellem Charakter, individueller Entwicklung, denen Gutes und Böses widerfährt wie allen Menschen – und deren Weg deshalb auch so spannend zu beobachten ist: weil jeder individuelle Weg spannend zu beobachten ist.

Khider erzählt sprunghaft und anekdotisch, oft scheint ein Textabschnitt gar nichts mit dem vorherigen zu tun zu haben, wirkt wie eine spontan hingeworfene Idee, und doch rundet sich mit jeder Anekdote das Bild, geht die Geschichte voran, vertieft sich das Verständnis … es ist einfach ein Genuss. Lesen Sie Abbas Khider!

Was mich ein bisschen störte: Er lässt seine Geschichte eines Heranwachsens unter ganz normal besitzlosen Verhältnissen im Irak von einem Simpel erzählen. Dadurch sind wir als Leser dicht an den Ereignissen, erfahren hautnah, was es heißt, in einem Land aufzuwachsen, in dem den politischen Akteuren die Lebensumstände, ja selbst das reine Überleben der Bevölkerungsmehrheit völlig egal sind. Andererseits weiß dieser Ich-Erzähler ein bisschen zu gut Bescheid über alles - das ist hilfreich für uns ahnungslose Leser (Was wissen wir schon über den Irak?), macht den Text aber manchmal etwas lehrhaft und mindert seine Suggestivkraft.

Na, und die Idee, das bittere Ende gleich vorwegzunehmen, fand ich auch nicht so gut. Das war mir zu melodramatisch. Wie gefährlich das Leben für ihn und seinesgleichen ist, das wird doch schon deutlich genug – sicher ein Dutzend Mal geht es grademal noch gut, kommt er gradeso noch durch - dass es ihm dann doch einmal an den Kragen geht, das ist ja eben nicht die große Ausnahme und Katastrophe, sondern das ist, was seinesgleichen halt passieren kann, wenn es dumm läuft. Und das, diese alltägliche Gefahrensituation fand ich erschütternder als den brutalen Schluss.

Trotzdem – und dafür liebe ich Khiders Bücher – ist das alles andere als weinerliches Elendstheater: Die Figuren sind keine kurz skizzierten Beispielcharaktere, die eine soziologische Situation illustrieren – es sind Menschen mit individueller Geschichte, individuellem Charakter, individueller Entwicklung, denen Gutes und Böses widerfährt wie allen Menschen – und deren Weg deshalb auch so spannend zu beobachten ist: weil jeder individuelle Weg spannend zu beobachten ist.

Khider erzählt sprunghaft und anekdotisch, oft scheint ein Textabschnitt gar nichts mit dem vorherigen zu tun zu haben, wirkt wie eine spontan hingeworfene Idee, und doch rundet sich mit jeder Anekdote das Bild, geht die Geschichte voran, vertieft sich das Verständnis … es ist einfach ein Genuss. Lesen Sie Abbas Khider!

... link (1 Kommentar) ... comment

Dienstag, 28. April 2020

Ich weiß, der Witz ist alt,

damals, 13:45h

er gibt aber dennoch gut meine mentale Situation wieder (und der E-Mail-Betreff ist natürlich auch echt - ganz frisch aus meinem Postfach).

... link (1 Kommentar) ... comment

Montag, 27. April 2020

damals konsumiert mal wieder die gleichgeschalteten mainstream-Medien

damals, 16:19h

Vorteil des Homeoffice: Man kann zu der Stulle am Mittag die Glotze anschalten.

So geriet ich eben zufällig in so eine typische phoenix-live-Politiksendung (hatte ich schon Jahre nicht mehr gesehen so was): eine Pressekonferenz der Regierung zu Corona. Insgesamt überraschte mich, wie viele unterschiedliche gut informierte und kritisch nachfragende Journalisten da auftraten, ein wirklich vielfältiges und erfreuliches Bild. Was die Regierungsseite betrifft, fiel mir auf, dass der Regierungssprecher, das Wirtschafts- und das Finanzministerium zu Auskünften jenseits von Ausflüchten und Abwehrfloskeln nicht bereit waren, während Auswärtiges Amt und Arbeitsministerium sich durchaus zu konkreten Antworten hinreißen ließen.

Also, wer immer noch behauptet, die deutschen Medien seien gleichgeschaltet, der hat wahrscheinlich noch nie eine dieser sicher täglich über den Bildschirm flimmernden Sendungen gesehen, vom Konsum tiefer gehender Medienprodukte mal ganz abgesehen.

So geriet ich eben zufällig in so eine typische phoenix-live-Politiksendung (hatte ich schon Jahre nicht mehr gesehen so was): eine Pressekonferenz der Regierung zu Corona. Insgesamt überraschte mich, wie viele unterschiedliche gut informierte und kritisch nachfragende Journalisten da auftraten, ein wirklich vielfältiges und erfreuliches Bild. Was die Regierungsseite betrifft, fiel mir auf, dass der Regierungssprecher, das Wirtschafts- und das Finanzministerium zu Auskünften jenseits von Ausflüchten und Abwehrfloskeln nicht bereit waren, während Auswärtiges Amt und Arbeitsministerium sich durchaus zu konkreten Antworten hinreißen ließen.

Also, wer immer noch behauptet, die deutschen Medien seien gleichgeschaltet, der hat wahrscheinlich noch nie eine dieser sicher täglich über den Bildschirm flimmernden Sendungen gesehen, vom Konsum tiefer gehender Medienprodukte mal ganz abgesehen.

... link (4 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 23. April 2020

Der Schriftstellername als Markenname und wie man verantwortungsvoll damit umgeht

damals, 13:52h

Ich lese gerade "Die Nickel Boys" von Colson Whitehead, einen Dokumentarroman über eine Besserungsanstalt in den USA der 1960er Jahre. Literarisch find ich es eher bescheiden: diese sprunghaften Wechsel der Perspektive, der Sprachebene, die Zeitsprünge bei gleichzeitig sehr einfachem Handlungsfaden - das wirkt auf mich ruppig, ohne kraftvoll zu sein. Historisch natürlich interessant - und erschütternd, was die Fakten betrifft.

In der Danksagung am Ende lese ich, dass der Roman auf mehreren veröffentlichten Zeitzeugenberichten fußt, der Autor hat daraus dann eine Geschichte gemacht. Eine Agentur hat diese Geschichte an einen Verlag vermittelt, wo ein Lektor den Text in eine Form brachte, die weltweit vermarktet werden kann. Und nun sitze ich hier, auf der anderen Seite des Erdballs, und lese Dinge, die gut zu wissen sind, von denen ich anders aber nie erfahren hätte, denn dazu hätte ich nach ihnen suchen müssen.

Nun frage ich mich aber, wieso nur einer der vielen Mitarbeiter, nämlich der so genannte Autor, diesem Gemeinschaftsprodukt seinen Namen gibt. Sein Anteil, das Entwickeln eines Plots aus vorhandenem Material, scheint mir sicherlich bedeutend, aber doch nicht so bedeutend, dass man es sein Werk nennen könnte.

Ein kurzer Blick ins Internet zeigt aber, dass diese Markierung dennoch berechtigt ist: Der Mann hat einen berühmten Namen, sein Name ist eine Marke, und die Leute kaufen nunmal Markenprodukte. Und es ist sehr ehrenwert, wenn ein solcher Mann seinen Marken-Namen nutzt, um Dinge, die bekannt sein müssen, auch bekannt zu machen.

Und deshalb werde ich sein Buch zuende lesen, auch wenn das jetzt nicht so genussreich ist und die benannten Dinge mich auch relativ wenig angehen: Die wirklich bewegende Danksagung, in der der Autor sein Anliegen, seine Quellen, seine Mitarbeiter mit solcher Offenheit würdigt, die hat mich überzeugt.

In der Danksagung am Ende lese ich, dass der Roman auf mehreren veröffentlichten Zeitzeugenberichten fußt, der Autor hat daraus dann eine Geschichte gemacht. Eine Agentur hat diese Geschichte an einen Verlag vermittelt, wo ein Lektor den Text in eine Form brachte, die weltweit vermarktet werden kann. Und nun sitze ich hier, auf der anderen Seite des Erdballs, und lese Dinge, die gut zu wissen sind, von denen ich anders aber nie erfahren hätte, denn dazu hätte ich nach ihnen suchen müssen.

Nun frage ich mich aber, wieso nur einer der vielen Mitarbeiter, nämlich der so genannte Autor, diesem Gemeinschaftsprodukt seinen Namen gibt. Sein Anteil, das Entwickeln eines Plots aus vorhandenem Material, scheint mir sicherlich bedeutend, aber doch nicht so bedeutend, dass man es sein Werk nennen könnte.

Ein kurzer Blick ins Internet zeigt aber, dass diese Markierung dennoch berechtigt ist: Der Mann hat einen berühmten Namen, sein Name ist eine Marke, und die Leute kaufen nunmal Markenprodukte. Und es ist sehr ehrenwert, wenn ein solcher Mann seinen Marken-Namen nutzt, um Dinge, die bekannt sein müssen, auch bekannt zu machen.

Und deshalb werde ich sein Buch zuende lesen, auch wenn das jetzt nicht so genussreich ist und die benannten Dinge mich auch relativ wenig angehen: Die wirklich bewegende Danksagung, in der der Autor sein Anliegen, seine Quellen, seine Mitarbeiter mit solcher Offenheit würdigt, die hat mich überzeugt.

... link (2 Kommentare) ... comment

Freitag, 10. April 2020

"Solidarität ist keine Einbahnstraße"

damals, 16:38h

das hielt mir ein Don-Alphonso-Kommentator entgegen, als ich so blöd war, dort das Thema Solidarität anzusprechen. Eigentlich gut, denn so wurde mir mal bewusst, wie bescheuert dieser Satz eigentlich ist, den ich auch andernorts schon gehört und bisher kritiklos und ohne Weiteres Nachdenken hingenommen hatte.

Natürlich ist Solidarität eine Einbahnstraße - anderfalls wäre sie ja ein Tauschgeschäft. Ich meine, nichts gegen Tauschgeschäfte, wo sie sinnvoll sind, aber als Ersatz für Solidarität taugen sie nun wirklich nicht: Solidarität gibt es da, wo sich mehrere eine Verantwortung teilen und dann eben derjenige, der es tun kann, das Notwendige tut, und die Konsequenzen dieses Tuns (gut, nennen wir sie "Kosten", schließlich leben wir in einer neoliberalen Welt, wo alles auf Heller und Pfennig ausgerechnet wird) dann wieder alle gemeinsam tragen.

Na ja, solidarisches Handeln ist vielen nicht mehr geläufig - oder, wie Oliver Kalkhofe das neulich so schön ausdrückte (zum Thema Eurobonds): "Helfen ist eine schöne Sache, nur wenn man dabei kein Geld verdienen kann, macht das auch keinen Spaß mehr."

Natürlich ist Solidarität eine Einbahnstraße - anderfalls wäre sie ja ein Tauschgeschäft. Ich meine, nichts gegen Tauschgeschäfte, wo sie sinnvoll sind, aber als Ersatz für Solidarität taugen sie nun wirklich nicht: Solidarität gibt es da, wo sich mehrere eine Verantwortung teilen und dann eben derjenige, der es tun kann, das Notwendige tut, und die Konsequenzen dieses Tuns (gut, nennen wir sie "Kosten", schließlich leben wir in einer neoliberalen Welt, wo alles auf Heller und Pfennig ausgerechnet wird) dann wieder alle gemeinsam tragen.

Na ja, solidarisches Handeln ist vielen nicht mehr geläufig - oder, wie Oliver Kalkhofe das neulich so schön ausdrückte (zum Thema Eurobonds): "Helfen ist eine schöne Sache, nur wenn man dabei kein Geld verdienen kann, macht das auch keinen Spaß mehr."

... link (10 Kommentare) ... comment

Montag, 23. März 2020

Manchmal ist es sinnvoll, einen Film mit 25 Jahren Verspätung zu sehen …

damals, 03:15h

… denn damals, Anfang der Neunziger, hätte ich das so klar wahrscheinlich nicht kapiert.

Jetzt brachte 3sat „Weiblich, ledig, jung, sucht ...“ um 23.15 Uhr, und da ich dank Coronona-Krise und Wochenende eher zu viel als zu wenig geschlafen hatte, dachte ich, das kann ich mir mal erlauben, nachdem ich ihn Jahrzehnte lang verpasst habe.

Am Anfang dachte ich noch, das liegt halt an dem inzwischen veralteten Mode- und Schönheitsideal, dass die Hauptdarstellerin und Identifikationsfigur Bridget Fonda viel weniger sexy wirkte als ihr zeitlos femininer Gegenpart Jennifer Jason Leigh als Verkörperung des Bösen.

Aber dann wird es sehr bald klar, dass das einen Sinn hat: Die Hauptfigur ist eine androgyne flotte attraktive Karrierefrau, die die Zähne zusammenbeißt und sich in der Männerwelt behauptet, ihr Lover ein laxes, liebes Weichei, das sich auf den Privilegien des Männlichseins ausruht. Herzenswärme findet sie nicht bei ihm, sondern bei ihrem schwulen Nachbarn. Ihr Arbeitgeber ist ein sexistisches A*loch, das ihre Freiberuflichkeit für sexuelle Ausbeutung zu missbrauchen versucht. So weit, so realistisch.

Der eigentliche Thriller-Plot stellt dieser Figur nun eine neue Mitbewohnerin zur Seite, die ganz offensichtlich ihre verdrängte Weiblichkeit verkörpert: Indem diese spielerisch-flirtend im Nebenbei den Lover um den Finger wickelt, demonstriert sie dessen Wankelmütigkeit; indem sie knallhart den Arbeitgeber bedroht, verweist sie dessen Herrschaftsallüren in die Schranken.

Dann passiert, was passieren muss: die bedrohliche Weiblichkeit wird gefährlich, wird zum Monster. Zuerst schlägt sie den schwulen Freund k.o., dann verführt (eine völlig unglaubhafte Szene, so verführbar ist selbst der schwächste Mann nicht) und tötet sie den Lover und bedroht die gefesselte Hauptfigur mit dem Tod. Der sexistische Arbeitgeber kommt zu Hilfe, ist aber zu schwach und wird erschlagen. Endlich erwacht der schwule Freund und greift ein – das Blatt beginnt sich zu wenden. Die Hauptfigur küsst das Monster und stoppt es dadurch, endlich kann sie die mörderische Weiblichkeit im Heizungskeller zur Strecke bringen.

Ach, es ist traurig, wie Hollywood die Ideologien prägt, die sich bis heute als progressiv und unabhängig gebärden: Identifikationsfigur ist die Geschäftsfrau die ihre Weiblichkeit verleugnet, ihr natürlicher Verbündeter der schwule Mann. Heteromänner sind im Bett willkommen, aber als Partner ahnungslos und unbrauchbar, Macho-Chefs immerhin etwas verlässlicher, in der Not aber auch zu schwach. Der Hauptfeind der emanzipierten Frau sind die Ansprüche ihrer verdrängten Weiblichkeit, die in Notwehr erschlagen gehören.

Wollen wir („wir“ darf ich sagen, da Drehbuch wie Regie männlichen Hirnen entsprungen sind) diese Ideologie nicht langsam hinter uns lassen?

Jetzt brachte 3sat „Weiblich, ledig, jung, sucht ...“ um 23.15 Uhr, und da ich dank Coronona-Krise und Wochenende eher zu viel als zu wenig geschlafen hatte, dachte ich, das kann ich mir mal erlauben, nachdem ich ihn Jahrzehnte lang verpasst habe.

Am Anfang dachte ich noch, das liegt halt an dem inzwischen veralteten Mode- und Schönheitsideal, dass die Hauptdarstellerin und Identifikationsfigur Bridget Fonda viel weniger sexy wirkte als ihr zeitlos femininer Gegenpart Jennifer Jason Leigh als Verkörperung des Bösen.

Aber dann wird es sehr bald klar, dass das einen Sinn hat: Die Hauptfigur ist eine androgyne flotte attraktive Karrierefrau, die die Zähne zusammenbeißt und sich in der Männerwelt behauptet, ihr Lover ein laxes, liebes Weichei, das sich auf den Privilegien des Männlichseins ausruht. Herzenswärme findet sie nicht bei ihm, sondern bei ihrem schwulen Nachbarn. Ihr Arbeitgeber ist ein sexistisches A*loch, das ihre Freiberuflichkeit für sexuelle Ausbeutung zu missbrauchen versucht. So weit, so realistisch.

Der eigentliche Thriller-Plot stellt dieser Figur nun eine neue Mitbewohnerin zur Seite, die ganz offensichtlich ihre verdrängte Weiblichkeit verkörpert: Indem diese spielerisch-flirtend im Nebenbei den Lover um den Finger wickelt, demonstriert sie dessen Wankelmütigkeit; indem sie knallhart den Arbeitgeber bedroht, verweist sie dessen Herrschaftsallüren in die Schranken.

Dann passiert, was passieren muss: die bedrohliche Weiblichkeit wird gefährlich, wird zum Monster. Zuerst schlägt sie den schwulen Freund k.o., dann verführt (eine völlig unglaubhafte Szene, so verführbar ist selbst der schwächste Mann nicht) und tötet sie den Lover und bedroht die gefesselte Hauptfigur mit dem Tod. Der sexistische Arbeitgeber kommt zu Hilfe, ist aber zu schwach und wird erschlagen. Endlich erwacht der schwule Freund und greift ein – das Blatt beginnt sich zu wenden. Die Hauptfigur küsst das Monster und stoppt es dadurch, endlich kann sie die mörderische Weiblichkeit im Heizungskeller zur Strecke bringen.

Ach, es ist traurig, wie Hollywood die Ideologien prägt, die sich bis heute als progressiv und unabhängig gebärden: Identifikationsfigur ist die Geschäftsfrau die ihre Weiblichkeit verleugnet, ihr natürlicher Verbündeter der schwule Mann. Heteromänner sind im Bett willkommen, aber als Partner ahnungslos und unbrauchbar, Macho-Chefs immerhin etwas verlässlicher, in der Not aber auch zu schwach. Der Hauptfeind der emanzipierten Frau sind die Ansprüche ihrer verdrängten Weiblichkeit, die in Notwehr erschlagen gehören.

Wollen wir („wir“ darf ich sagen, da Drehbuch wie Regie männlichen Hirnen entsprungen sind) diese Ideologie nicht langsam hinter uns lassen?

... link (3 Kommentare) ... comment

... older stories