... newer stories

Sonntag, 2. September 2018

Longlist vom Buchpreis 2018 – mein subjektiver Eindruck

damals, 23:02h

In manchen Momenten ist es wirklich schön, in der Großstadt zu wohnen: Das war vor ein paar Tagen ein Leseabend mit fast allen der Nominierten für den Buchpreis. Ich konnte da einfach hinradeln und mir das angucken. Ich stelle meine Eindrücke hier ins Netz – vielleicht ist ja das eine oder andere für Sie interessant.

Insgesamt war das ein bisschen wie ein Sportereignis – in einer großen Halle, die etwas von einer Sporthalle hatte, und zeitlich straff durchorganisiert: immer 5 min Interview und 10 min Lesen und schwupps der Nächste.

Zuerst kam Franziska Hauser auf die Bühne. Sie las aus „Die Gewitterschwimmerin“ – das war nett, anekdotisch, belanglos. Die Autorin erzählte im einleitenden Interview von den Schwierigkeiten und Wirkungen, ein Buch über die eigene Familie zu schreiben, schreibend herauszufinden, warum ihre Mutter „ein Biest“ gewesen sei und welche Bedeutung ihr Großvater, ein ostdeutscher Prominenter und Kulturfunktionär, für seine Frau und für die ganze Familie gehabt hatte. Ich konnte mir gut vorstellen, wie so ein Text in einer Familie funktioniert als Katalysator. Als Außenstehender fand ichs aber langweilig. Zumal wir Geschichten aus dem ostdeutschen Funktionärsmilieu nun wirklich schon genug, eigentlich zu viele gehört haben.

Gleich danach wieder ein Buch über eine Mutter, nun aber westdeutsch-individualistisch, von Susanne Fritz („Wie kam der Krieg ins Kind?“), die dem Schicksal ihrer Mutter in einem polnischen GPU-Lager der Nachkriegszeit nachforschte. Statt Plauderei gabs hier Psychologie, die volle Dosis: Eindrucksvoll, stimmig wirkte das auf mich, leider auch ein bisschen weinerlich.

Auch Adolf Muschgs Lesung aus „Heimkehr nach Hiroshima“ begeisterte mich nicht, umso mehr dagegen der Autor selbst, der im Interview in wenigen Worten Kluges vermitteln konnte über das Verhältnis von Natur und Mensch: wo z.B. bei Adalbert Stifters meisterhafter Naturidylle der Knackpunkt ist, nämlich beim eigenen körperlichen Ich des Autors, das in den Beschreibungen so auffällig fehlt („und diesen Körper hat er dann ja auch umgebracht“), oder warum er pessimistisch ist betreffs der zukünftigen Entwicklung der Menschheit: weil der Mensch Dinge zu tun in der Lage ist, deren Folgen außerhalb seiner Wahrnehmungsfähigkeit liegen. Ob Muschgs Buch gut ist, weiß ich nicht, klug ist es sicher.

Ganz anders „Lebt wohl, ihr Genossen und Geliebten!“, bereits das zweite Buch der rumänischen Funktionärstochter Carmen-Francesca Banciu über ihren Vater: ein balkanesisch sprudelndes Dokument der Vaterfixierung. Sicher witzig. Aber brauchen tut das keiner.

Da gefiel mir der Text der Schweizerin Gianna Molinari „Hier ist noch alles möglich“ besser: eine mysteriöse, offenbar hochsymbolische Geschichte über eine Nachtwächterin in einer fast verlassenen Fabrik, über das Gelände streift laut Überwachungskamera ein Wolf. Der gelesene Ausschnitt war trocken, distanziert erzählt, mit viel Konjunktiv I, und dennoch interessant. Könnte was sein.

Eckhart Nickel dagegen ist sicher nichts: ein promovierter Kunsthistoriker mit nach hinten gegelten Haaren, der Thomas Bernhard verehrt und schon mit Christian Kracht in Nepal der Atmosphäre des Ortes nachgespürt hat. Auch in seinem Textausschnitt gab er den Décadent: Der männliche Protagonist hieß Bergheim, die weibliche Charlotte, also mit Vornamen, und Bergheim war natürlich narzisstisch und paranoid, vielleicht stand er auch unter Drogen.

Christina Viragh war die nächste, von ihr hatte ich schon im Internet gehört und eine Leseprobe probiert: „Eine dieser Nächte“ erzählt eine Nacht im Flugzeug, in der ein penetranter Ami die anderen zum Reden bringt und selbst ungeahnte innere Katastrophen offenbart. Das war ganz korrekt erzählt, mir sagte das nichts.

Dann wieder ein Ostdeutscher, ausgebildet am Leipziger Literaturinstitut: Matthias Senkel, „Dunkle Zahlen“, es geht um eine „Spartakiade“ realsozialistischer Informatiker 1985 in Moskau. Von der in den Feuilletons gerühmten und teils auch bekrittelten überbordenden Wildheit des Textes war an dem Abend nichts zu spüren: Ich fand den Ausschnitt sehr schön erzählt, nur thematisch interessierte mich das gar nicht.

Das mag persönliche Gründe haben (meine Abneigung gegen Osteliten), und persönliche Gründe hatte es auch, dass das nächste Buch mich begeisterte. Im Interview war mir Gert Loschütz erstmal noch nicht so sympathisch – er wirkte ein bisschen wie Erich Loest oder Henry Hübchen: ein älterer Ossi, der seine Intellektualität mit burschikoser, gespielt prolliger Attitüde überspielt. Sein Text aber war großartig: konventionell erzählt, aber sensibel, eindringlich, ernsthaft – und bar jeder Attitüde. Inhaltlich geht es um die Geschichte einer Flucht von Ost- nach Westdeutschland, auch das für mich interessant.

Auch Susanne Röckel gefiel mir. Sie erzählte im Interview von ihrem Erstberuf als Übersetzerin (Frage: „Muss der Übersetzer nicht mit der Übersetzung immer auch ein neues Kunstwerk schaffen?“ – „Ja, wenns schlecht ist, ganz besonders.“). So war auch der Text aus „Der Vogelgott“, den sie las: fein boshaft, satirisch ohne jede Grobheit. Sehr schön.

Maria Cecilia Barbetta las dann aus „Nachtleuchten“, eine ebenfalls satirische Geschichte aus dem Argentinien des Jahres 1974. Gefiel mir nicht so, da ich mit der blumigen lateinamerikanischen Art nicht so klarkomme (Barbetta begeisterte sich an der Gruseligkeit des Umstands, dass sie zur Lesung zu spät gekommen war, da ihr Zug in eine Schafherde gerast war in der Lüneburger Heide: „Ich bin abergläubisch.“), vor allem aber, denke ich, kann ich als in der Materie völlig Unwissender den vermutlichen Anspielungsreichtum des Textes nicht genießen. Ist was für Experten.

Auch Josef Oberhollenzer war mir fremd, ein Südtiroler Spät-68er: Warum er seine Bücher in Kleinschreibung verfasse? Er tippe auf einer alten Olivetti, bei der die Taste für Großbuchstaben unnötig viel Kraft verbrauche. Mir erschien er wie ein trotzköpfiger Chaot, der sein Chaos schlitzohrig als Kunst tarnt. Sein Buch „Sülzrather“ handelte von einem Querschnittsgelähmten, der Schuhfetischist ist, der gelesene Ausschnitt befasste sich mit Schuhsorten und bestand zum großen Teil aus von Sülzrather vergebenen Schuhsortennamen. Zerhackt wurde der Text von Fußnoten, die der Autor grundsätzlich mitlas, um anschließend den zerhackten Satz nochmal ohne Fußnote zu wiederholen. So ein Spiel mit Fußnoten kann witzig sein (ich erinnere mich an Polityckis „Weiberroman“, in dem das zum Kranklachen war), hier diente es offenbar der Herstellung von Chaos.

Daher war es von den Organisatoren ganz clever ausgedacht, nun Inger-Maria Mahlke folgen zu lassen, Juristin, Hochschulassistentin der Kriminologie, nun im wahrsten Wortsinn professionelle Schriftstellerin (die Liste der von ihr besuchten Seminare und errungenen Preise liest sich wie die Veröffentlichungsliste auf einer Uni-Webseite). Eine hohe, schlanke, schöne – nein, eher attraktive Frau, die Perfektion ausstrahlte und einen ebensolchen Text vorlas. „Archipel“ (es geht darin um Teneriffa und dessen Geschichte) ist sicher ein gutes Buch, sicherlich besser als ihr etwas unterkühlter Auftritt.

Zu Arno Geiger interessant fand ich, wie er davon erzählte, wie er schon einmal den Buchpreis bekommen hatte: „Ich weiß nicht warum, das Buch, das ich vorher geschrieben hatte, >Schöne Freunde<, fand ich eigentlich genau so gut, und das hat niemand beachtet ... Der Preis hat mein Leben verändert. Ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen.“ Sein aktuelles Buch heißt „Unter der Drachenwand“, eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Was er las, fand ich gut und genau erzählt, der Funken des Interesses sprang dennoch nicht über.

Und zum Schluss Helene Hegemann, die Berühmte. Ich hab ihre Biografie nochmal bei Wikipedia nachgelesen hinterher – das grenzt ja an Kindesmissbrauch, was der Vater mit ihr gemacht hat. Und das erklärt auch manches: Sie wirkte auf der Bühne wie 16 (deshalb hab ich nachgelesen: wie alt sie nun wirklich ist), und was sie vorlas, wirkte auch so: authentisch, pubertär, ein bisschen simpel. „Vielleicht muss sie was nachholen.“ meinte meine Frau, als ich ihr davon erzählte. Na, und das wollen wir ihr mal gönnen.

So, Ende der Geschichte. Schreiben Sie mir doch, wenn Sie eins der Bücher besser kennen als ich durch diese winzigen Ausschnitte!

Insgesamt war das ein bisschen wie ein Sportereignis – in einer großen Halle, die etwas von einer Sporthalle hatte, und zeitlich straff durchorganisiert: immer 5 min Interview und 10 min Lesen und schwupps der Nächste.

Zuerst kam Franziska Hauser auf die Bühne. Sie las aus „Die Gewitterschwimmerin“ – das war nett, anekdotisch, belanglos. Die Autorin erzählte im einleitenden Interview von den Schwierigkeiten und Wirkungen, ein Buch über die eigene Familie zu schreiben, schreibend herauszufinden, warum ihre Mutter „ein Biest“ gewesen sei und welche Bedeutung ihr Großvater, ein ostdeutscher Prominenter und Kulturfunktionär, für seine Frau und für die ganze Familie gehabt hatte. Ich konnte mir gut vorstellen, wie so ein Text in einer Familie funktioniert als Katalysator. Als Außenstehender fand ichs aber langweilig. Zumal wir Geschichten aus dem ostdeutschen Funktionärsmilieu nun wirklich schon genug, eigentlich zu viele gehört haben.

Gleich danach wieder ein Buch über eine Mutter, nun aber westdeutsch-individualistisch, von Susanne Fritz („Wie kam der Krieg ins Kind?“), die dem Schicksal ihrer Mutter in einem polnischen GPU-Lager der Nachkriegszeit nachforschte. Statt Plauderei gabs hier Psychologie, die volle Dosis: Eindrucksvoll, stimmig wirkte das auf mich, leider auch ein bisschen weinerlich.

Auch Adolf Muschgs Lesung aus „Heimkehr nach Hiroshima“ begeisterte mich nicht, umso mehr dagegen der Autor selbst, der im Interview in wenigen Worten Kluges vermitteln konnte über das Verhältnis von Natur und Mensch: wo z.B. bei Adalbert Stifters meisterhafter Naturidylle der Knackpunkt ist, nämlich beim eigenen körperlichen Ich des Autors, das in den Beschreibungen so auffällig fehlt („und diesen Körper hat er dann ja auch umgebracht“), oder warum er pessimistisch ist betreffs der zukünftigen Entwicklung der Menschheit: weil der Mensch Dinge zu tun in der Lage ist, deren Folgen außerhalb seiner Wahrnehmungsfähigkeit liegen. Ob Muschgs Buch gut ist, weiß ich nicht, klug ist es sicher.

Ganz anders „Lebt wohl, ihr Genossen und Geliebten!“, bereits das zweite Buch der rumänischen Funktionärstochter Carmen-Francesca Banciu über ihren Vater: ein balkanesisch sprudelndes Dokument der Vaterfixierung. Sicher witzig. Aber brauchen tut das keiner.

Da gefiel mir der Text der Schweizerin Gianna Molinari „Hier ist noch alles möglich“ besser: eine mysteriöse, offenbar hochsymbolische Geschichte über eine Nachtwächterin in einer fast verlassenen Fabrik, über das Gelände streift laut Überwachungskamera ein Wolf. Der gelesene Ausschnitt war trocken, distanziert erzählt, mit viel Konjunktiv I, und dennoch interessant. Könnte was sein.

Eckhart Nickel dagegen ist sicher nichts: ein promovierter Kunsthistoriker mit nach hinten gegelten Haaren, der Thomas Bernhard verehrt und schon mit Christian Kracht in Nepal der Atmosphäre des Ortes nachgespürt hat. Auch in seinem Textausschnitt gab er den Décadent: Der männliche Protagonist hieß Bergheim, die weibliche Charlotte, also mit Vornamen, und Bergheim war natürlich narzisstisch und paranoid, vielleicht stand er auch unter Drogen.

Christina Viragh war die nächste, von ihr hatte ich schon im Internet gehört und eine Leseprobe probiert: „Eine dieser Nächte“ erzählt eine Nacht im Flugzeug, in der ein penetranter Ami die anderen zum Reden bringt und selbst ungeahnte innere Katastrophen offenbart. Das war ganz korrekt erzählt, mir sagte das nichts.

Dann wieder ein Ostdeutscher, ausgebildet am Leipziger Literaturinstitut: Matthias Senkel, „Dunkle Zahlen“, es geht um eine „Spartakiade“ realsozialistischer Informatiker 1985 in Moskau. Von der in den Feuilletons gerühmten und teils auch bekrittelten überbordenden Wildheit des Textes war an dem Abend nichts zu spüren: Ich fand den Ausschnitt sehr schön erzählt, nur thematisch interessierte mich das gar nicht.

Das mag persönliche Gründe haben (meine Abneigung gegen Osteliten), und persönliche Gründe hatte es auch, dass das nächste Buch mich begeisterte. Im Interview war mir Gert Loschütz erstmal noch nicht so sympathisch – er wirkte ein bisschen wie Erich Loest oder Henry Hübchen: ein älterer Ossi, der seine Intellektualität mit burschikoser, gespielt prolliger Attitüde überspielt. Sein Text aber war großartig: konventionell erzählt, aber sensibel, eindringlich, ernsthaft – und bar jeder Attitüde. Inhaltlich geht es um die Geschichte einer Flucht von Ost- nach Westdeutschland, auch das für mich interessant.

Auch Susanne Röckel gefiel mir. Sie erzählte im Interview von ihrem Erstberuf als Übersetzerin (Frage: „Muss der Übersetzer nicht mit der Übersetzung immer auch ein neues Kunstwerk schaffen?“ – „Ja, wenns schlecht ist, ganz besonders.“). So war auch der Text aus „Der Vogelgott“, den sie las: fein boshaft, satirisch ohne jede Grobheit. Sehr schön.

Maria Cecilia Barbetta las dann aus „Nachtleuchten“, eine ebenfalls satirische Geschichte aus dem Argentinien des Jahres 1974. Gefiel mir nicht so, da ich mit der blumigen lateinamerikanischen Art nicht so klarkomme (Barbetta begeisterte sich an der Gruseligkeit des Umstands, dass sie zur Lesung zu spät gekommen war, da ihr Zug in eine Schafherde gerast war in der Lüneburger Heide: „Ich bin abergläubisch.“), vor allem aber, denke ich, kann ich als in der Materie völlig Unwissender den vermutlichen Anspielungsreichtum des Textes nicht genießen. Ist was für Experten.

Auch Josef Oberhollenzer war mir fremd, ein Südtiroler Spät-68er: Warum er seine Bücher in Kleinschreibung verfasse? Er tippe auf einer alten Olivetti, bei der die Taste für Großbuchstaben unnötig viel Kraft verbrauche. Mir erschien er wie ein trotzköpfiger Chaot, der sein Chaos schlitzohrig als Kunst tarnt. Sein Buch „Sülzrather“ handelte von einem Querschnittsgelähmten, der Schuhfetischist ist, der gelesene Ausschnitt befasste sich mit Schuhsorten und bestand zum großen Teil aus von Sülzrather vergebenen Schuhsortennamen. Zerhackt wurde der Text von Fußnoten, die der Autor grundsätzlich mitlas, um anschließend den zerhackten Satz nochmal ohne Fußnote zu wiederholen. So ein Spiel mit Fußnoten kann witzig sein (ich erinnere mich an Polityckis „Weiberroman“, in dem das zum Kranklachen war), hier diente es offenbar der Herstellung von Chaos.

Daher war es von den Organisatoren ganz clever ausgedacht, nun Inger-Maria Mahlke folgen zu lassen, Juristin, Hochschulassistentin der Kriminologie, nun im wahrsten Wortsinn professionelle Schriftstellerin (die Liste der von ihr besuchten Seminare und errungenen Preise liest sich wie die Veröffentlichungsliste auf einer Uni-Webseite). Eine hohe, schlanke, schöne – nein, eher attraktive Frau, die Perfektion ausstrahlte und einen ebensolchen Text vorlas. „Archipel“ (es geht darin um Teneriffa und dessen Geschichte) ist sicher ein gutes Buch, sicherlich besser als ihr etwas unterkühlter Auftritt.

Zu Arno Geiger interessant fand ich, wie er davon erzählte, wie er schon einmal den Buchpreis bekommen hatte: „Ich weiß nicht warum, das Buch, das ich vorher geschrieben hatte, >Schöne Freunde<, fand ich eigentlich genau so gut, und das hat niemand beachtet ... Der Preis hat mein Leben verändert. Ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen.“ Sein aktuelles Buch heißt „Unter der Drachenwand“, eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Was er las, fand ich gut und genau erzählt, der Funken des Interesses sprang dennoch nicht über.

Und zum Schluss Helene Hegemann, die Berühmte. Ich hab ihre Biografie nochmal bei Wikipedia nachgelesen hinterher – das grenzt ja an Kindesmissbrauch, was der Vater mit ihr gemacht hat. Und das erklärt auch manches: Sie wirkte auf der Bühne wie 16 (deshalb hab ich nachgelesen: wie alt sie nun wirklich ist), und was sie vorlas, wirkte auch so: authentisch, pubertär, ein bisschen simpel. „Vielleicht muss sie was nachholen.“ meinte meine Frau, als ich ihr davon erzählte. Na, und das wollen wir ihr mal gönnen.

So, Ende der Geschichte. Schreiben Sie mir doch, wenn Sie eins der Bücher besser kennen als ich durch diese winzigen Ausschnitte!

... link (6 Kommentare) ... comment

Dienstag, 24. Juli 2018

Volkes Stimme

damals, 09:58h

Gestern an der Tankstelle: Ein Mann ist vor mir dran mit Bezahlen und kramt seine Groschen raus. Der Tankwart, ein Türke, murmelt was von Deutscher Mark, die er haben will.

Ich: "Die wird uns auch nicht retten."

Er: "Doch! Merkel weg und die Deutsche Mark zurück, dann gehts uns wieder gut."

Ich: "So einfach isses nicht."

Er: "Doch, doch. Merkel weg und die Deutsche Mark zurück ...", er schweigt einen Moment lächelnd, "... und dann den Erdogan her!"

Ich: "Na, danke! Hitler hatten wir schon, brauchen wir nicht nochmal."

Er: "Der Hitler war gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Zum Beispiel die KZs, die haben eigentlich die Engländer erfunden."

Ich: "Der Hitler hat gar nichts erfunden."

Er: "Doch, ganz viel. Haben Sie sein Buch gelesen? Ich hab sein Buch gelesen."

An dieser Stelle war mein Bezahlvorgang beendet und ich konnte dne Ort des Grauens verlassen.

Ich: "Die wird uns auch nicht retten."

Er: "Doch! Merkel weg und die Deutsche Mark zurück, dann gehts uns wieder gut."

Ich: "So einfach isses nicht."

Er: "Doch, doch. Merkel weg und die Deutsche Mark zurück ...", er schweigt einen Moment lächelnd, "... und dann den Erdogan her!"

Ich: "Na, danke! Hitler hatten wir schon, brauchen wir nicht nochmal."

Er: "Der Hitler war gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Zum Beispiel die KZs, die haben eigentlich die Engländer erfunden."

Ich: "Der Hitler hat gar nichts erfunden."

Er: "Doch, ganz viel. Haben Sie sein Buch gelesen? Ich hab sein Buch gelesen."

An dieser Stelle war mein Bezahlvorgang beendet und ich konnte dne Ort des Grauens verlassen.

... link (2 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 18. Juli 2018

Die Basis muss stimmen oder „Einer muss den Job ja machen“

damals, 12:52h

In der Grundschule sollten wir einmal vom Beruf des Vaters erzählen und entsprechende Fotos mitbringen. Anschließend wurde diskutiert, welche Berufe wohl die wichtigsten sind. Natürlich sollte herauskommen, dass alle Berufe gleich wichtig sind. Aber die Lehrerin kam nicht gegen die Überzeugung der Klasse an, dass natürlich der Vater von Gabi als Feuerwehrmann den allerwichtigsten Beruf hat.

Ich hielt mich in der Diskussion peinlich berührt zurück, denn auch wenn mir nicht ganz klar war, was mein Vater als Kunsthistoriker denn nun genau macht, so merkte ich doch, dass es nicht sehr wichtig sein kann: Auf dem einen Foto saß er zwischen Papieren am Schreibtisch, auf dem anderen sah er zwei Leuten zu, die eine alte Tür reparierten.

Kindliche Einschätzungen, nun ja, aber sie prägen mich bis heute. Neulich erzählte eine Freundin von ihrer Arbeit im Krankenhaus, von einem bewegenden Erlebnis: Sie hatte einem Patienten mit Panikattacke die Hand gehalten, bis der zuständige Arzt kommen konnte, ihn beruhigt. „Können Sie nicht die Handschuhe ausziehen?“ war seine Antwort auf die Frage, ob der Körperkontakt okay wäre. Aber das durfte sie nicht. „Der ist schon ein Jahr im Krankenhaus, im Einzelzimmer, wegen der Keime. Die Schwestern meinen ja, der macht öfter Alarm, er manipuliert sie.“ Auf meine Frage, welche psychischen Komponenten dabei vielleicht eine Rolle spielen, dass es dem Menschen nach einem Jahr Krankenhaus immer noch nicht besser geht, meinte sie: „Natürlich, ja, da müsste ich einfach mal nachlesen. Da gibt es Forschungen dazu. Aber wann soll ich denn das noch machen?! Den Chefarzt interessiert das nicht. Für den ist sowas Quatsch.“ Wenn Sie diese Geschichte hören, haben Sie nicht auch den Eindruck, dass da im System irgendwie Prioritäten falsch gesetzt werden? (Sie hat intuitv gemacht, was anstand, weil sie zufällig grad da war, wegen andrer Sachen. Und ja, es haben auch schon Leute erforscht, was man grundsätzlich noch besser tun könnte. Aber das hat keine Relvanz für die Praxis.)

Ähnlich bei meiner Arbeit als Deutschlehrer für Flüchtlinge: Wie ich sicher schon öfter erwähnte habe, hasse ich diesen ganzen Sozialarbeiterscheiß, von der Suche nach Praktikums- oder gar Ausbildungsplätzen über die Gespräche zu Aufenthaltsfragen (Woher bekommt X. die Genehmigung, zur Klassenfahrt mitzukommen, wenn er Hamburg eigentlich nicht verlassen darf? Braucht Y. Auch eine Genehmigung, wenn im Ausweis „gewöhnlicher Aufenthalt in Hamburg“ steht? Wie bekomme ich Z. psychisch wieder stabilisiert, der gerade seinen Abschiebebescheid bekommen hat? Etc.) und zu Wohnungsfragen („Ich kann nachts nicht schlafen, die spielen die ganze Zeit Karten.“) bis hin zum massiven Eingreifen, wenn jemand austickt und grob beleidigt oder zuschlägt oder auch nur den Kopf auf den Tisch sinken lässt, weil er nicht geschlafen, weil er überhaupt aufgegeben oder weil er einfach nur keine Lust hat. Dann muss ich den Grund rauskriegen, ich muss, wie meine Freundin im Krankenhaus, den Blickkontakt suchen, ihn wieder in Beziehung und ins Leben zu bringen versuchen. Viel lieber würde ich mich auf Fachliche beschränken, nur Deutsch unterrichten. Ich liebe die deutsche Sprache, auch Rechtschreibung und Grammatik, und vermittle das auch liebend gern. Aber die Basis muss stimmen, sonst geht es nicht.

Ich erinnere mich noch an meine Zeiten in Alphabetisierungskursen, an meine Wut über diese Alphabetisierungsmode, als plötzlich überall dazu geforscht wurde, wie man das anstellen soll, unter dem Blickwinkel von „family literacy“ und hast du nicht gesehen. Anstatt es einfach zu tun. Es gab in unserer Winkelfirma eine 1-Euro-Jobberin, eine Sekretärin mit Akholneigung, die wir manchmal verbotenerweise in den Kursen einsetzten – natürlich konnte sie keine Grammatik vermitteln, das hat sie einmal probiert, es war die Katastrophe. Aber Alphabetisierung konnte sie, und zwar wunderbar. Die basalen Sachen sind manchmal einfach – aber natürlich anstrengend, deshalb fliehen die Mitarbeiter aus den Bereichen.

Ich hätte auch nicht gedacht, dass es nach den Jahrzehnten noch einmal einen Lindenberg-Song geben würde, den ich richtig liebe: „Einer muss den Job ja machen“. Den Text hat übrigens Benjamin von Stuckrad-Barre geschrieben, von dem ich auch irgendwannmal ein Buch gelesen hab. Das Buch war treffend beobachtet und witzig geschrieben, aber auch völlig egal. Von daher hab ich von dem Mann als Schriftsteller keine allzu hohe Meinung. Sein Songtext aber ist genial. Vielleicht auch, weil er ihn zusammen mit anderen verfasst hat. Diese gemeinsame niedere Arbeit finde ich wichtig. Der Song macht mich glücklicher als mancher Roman, den ich im letzten Jahr so las.

Ich hielt mich in der Diskussion peinlich berührt zurück, denn auch wenn mir nicht ganz klar war, was mein Vater als Kunsthistoriker denn nun genau macht, so merkte ich doch, dass es nicht sehr wichtig sein kann: Auf dem einen Foto saß er zwischen Papieren am Schreibtisch, auf dem anderen sah er zwei Leuten zu, die eine alte Tür reparierten.

Kindliche Einschätzungen, nun ja, aber sie prägen mich bis heute. Neulich erzählte eine Freundin von ihrer Arbeit im Krankenhaus, von einem bewegenden Erlebnis: Sie hatte einem Patienten mit Panikattacke die Hand gehalten, bis der zuständige Arzt kommen konnte, ihn beruhigt. „Können Sie nicht die Handschuhe ausziehen?“ war seine Antwort auf die Frage, ob der Körperkontakt okay wäre. Aber das durfte sie nicht. „Der ist schon ein Jahr im Krankenhaus, im Einzelzimmer, wegen der Keime. Die Schwestern meinen ja, der macht öfter Alarm, er manipuliert sie.“ Auf meine Frage, welche psychischen Komponenten dabei vielleicht eine Rolle spielen, dass es dem Menschen nach einem Jahr Krankenhaus immer noch nicht besser geht, meinte sie: „Natürlich, ja, da müsste ich einfach mal nachlesen. Da gibt es Forschungen dazu. Aber wann soll ich denn das noch machen?! Den Chefarzt interessiert das nicht. Für den ist sowas Quatsch.“ Wenn Sie diese Geschichte hören, haben Sie nicht auch den Eindruck, dass da im System irgendwie Prioritäten falsch gesetzt werden? (Sie hat intuitv gemacht, was anstand, weil sie zufällig grad da war, wegen andrer Sachen. Und ja, es haben auch schon Leute erforscht, was man grundsätzlich noch besser tun könnte. Aber das hat keine Relvanz für die Praxis.)

Ähnlich bei meiner Arbeit als Deutschlehrer für Flüchtlinge: Wie ich sicher schon öfter erwähnte habe, hasse ich diesen ganzen Sozialarbeiterscheiß, von der Suche nach Praktikums- oder gar Ausbildungsplätzen über die Gespräche zu Aufenthaltsfragen (Woher bekommt X. die Genehmigung, zur Klassenfahrt mitzukommen, wenn er Hamburg eigentlich nicht verlassen darf? Braucht Y. Auch eine Genehmigung, wenn im Ausweis „gewöhnlicher Aufenthalt in Hamburg“ steht? Wie bekomme ich Z. psychisch wieder stabilisiert, der gerade seinen Abschiebebescheid bekommen hat? Etc.) und zu Wohnungsfragen („Ich kann nachts nicht schlafen, die spielen die ganze Zeit Karten.“) bis hin zum massiven Eingreifen, wenn jemand austickt und grob beleidigt oder zuschlägt oder auch nur den Kopf auf den Tisch sinken lässt, weil er nicht geschlafen, weil er überhaupt aufgegeben oder weil er einfach nur keine Lust hat. Dann muss ich den Grund rauskriegen, ich muss, wie meine Freundin im Krankenhaus, den Blickkontakt suchen, ihn wieder in Beziehung und ins Leben zu bringen versuchen. Viel lieber würde ich mich auf Fachliche beschränken, nur Deutsch unterrichten. Ich liebe die deutsche Sprache, auch Rechtschreibung und Grammatik, und vermittle das auch liebend gern. Aber die Basis muss stimmen, sonst geht es nicht.

Ich erinnere mich noch an meine Zeiten in Alphabetisierungskursen, an meine Wut über diese Alphabetisierungsmode, als plötzlich überall dazu geforscht wurde, wie man das anstellen soll, unter dem Blickwinkel von „family literacy“ und hast du nicht gesehen. Anstatt es einfach zu tun. Es gab in unserer Winkelfirma eine 1-Euro-Jobberin, eine Sekretärin mit Akholneigung, die wir manchmal verbotenerweise in den Kursen einsetzten – natürlich konnte sie keine Grammatik vermitteln, das hat sie einmal probiert, es war die Katastrophe. Aber Alphabetisierung konnte sie, und zwar wunderbar. Die basalen Sachen sind manchmal einfach – aber natürlich anstrengend, deshalb fliehen die Mitarbeiter aus den Bereichen.

Ich hätte auch nicht gedacht, dass es nach den Jahrzehnten noch einmal einen Lindenberg-Song geben würde, den ich richtig liebe: „Einer muss den Job ja machen“. Den Text hat übrigens Benjamin von Stuckrad-Barre geschrieben, von dem ich auch irgendwannmal ein Buch gelesen hab. Das Buch war treffend beobachtet und witzig geschrieben, aber auch völlig egal. Von daher hab ich von dem Mann als Schriftsteller keine allzu hohe Meinung. Sein Songtext aber ist genial. Vielleicht auch, weil er ihn zusammen mit anderen verfasst hat. Diese gemeinsame niedere Arbeit finde ich wichtig. Der Song macht mich glücklicher als mancher Roman, den ich im letzten Jahr so las.

... link (4 Kommentare) ... comment

Freitag, 1. Juni 2018

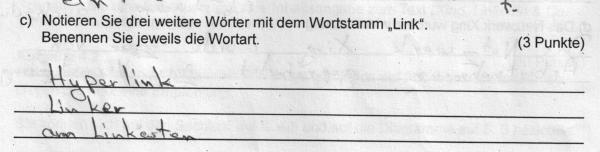

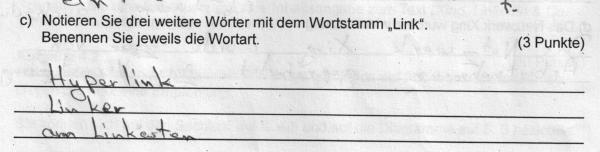

Linker

damals, 01:11h

Bei Don Alphonso les ich ja grad in den Kommentaren, was noch viel furchtbarer ist als Menschen, die links sind: nämlich Linke mit religiöser Gesinnung.

Na ja, immerhin scheinen wir eine besondere Beziehung zu Internetphänomenen zu haben:

Na ja, immerhin scheinen wir eine besondere Beziehung zu Internetphänomenen zu haben:

... link (3 Kommentare) ... comment

Sonntag, 27. Mai 2018

Lästerei des Tages: Was heißt das eigentlich – „professionell“?

damals, 19:36h

Wie Sie sicher wissen, unterrichte ich jugendliche Flüchtlinge, mit dem Ziel, sie fit zu machen für die Ausübung eines Berufs. Entsprechend durchzieht unser Curriculum die Mahnung, berufliche Inhalte zu vermitteln, Berufsvokabular zu lehren, typische berufliche Abläufe (Anträge stellen, Telefonieren, geschäftliche Briefe schreiben, ...) – mit mäßigem Erfolg. Mir kommt es manchmal vor, als wollten wir Leuten die Fingernägel maniküren, die sich die Hände nicht gewaschen haben, weil sie dachten, sie könnten in Deutschland gutes Geld verdienen, wenn sie helfen, den Garten umzugraben – und noch nicht begriffen haben, dass man in Deutschland nur gutes Geld verdienen kann, wenn man juristisch wasserdicht nachweist, dass man den Garten gar nicht umgraben kann.

Vorgestern „Praktische Prüfung“ in einem Hotel: Der Schüler soll den Frühstückswagen für den nächsten Tag vorbereiten: Es geht darum, die vielfältigen Quarke, Müslis, Salate und Getränke in neue Gefäße umzutopfen, damit man sie am nächsten Tag nochmal als frisch anbieten kann. „Warum haben Sie diese Aufgabe für die Prüfung gewählt?“ – „Das hat der Chef vorgeschlagen.“ – „Ist das Joghurt, was Sie da nachfüllen?“ Der Prüfling schaut angestrengt auf das Etikett des Eimers, wo aber aus Werbegründen das entscheidende Wort nicht so einfach zu entdecken ist. „Was bringen Sie zuunterst in die neue Schale, das von heute oder das Nachfülllebensmittel aus dem Eimer?“ – „Das ist egal.“ (Der Chef im Hintergrund schüttelt den Kopf.) Am Ende ist der Wagen fertig, schön mit Folie abgedeckt, aber es schwimmt eine Fliege im Orangensaft, an einer Schüssel klebt Quark. Der Prüfling hat das Prinzip nicht verstanden: Der Kunde darf nicht sehen, dass es Schummel ist.

Soweit die Lästerei des Tages, positive Beispiele folgen, wenn ich bessere Laune habe.

Vorgestern „Praktische Prüfung“ in einem Hotel: Der Schüler soll den Frühstückswagen für den nächsten Tag vorbereiten: Es geht darum, die vielfältigen Quarke, Müslis, Salate und Getränke in neue Gefäße umzutopfen, damit man sie am nächsten Tag nochmal als frisch anbieten kann. „Warum haben Sie diese Aufgabe für die Prüfung gewählt?“ – „Das hat der Chef vorgeschlagen.“ – „Ist das Joghurt, was Sie da nachfüllen?“ Der Prüfling schaut angestrengt auf das Etikett des Eimers, wo aber aus Werbegründen das entscheidende Wort nicht so einfach zu entdecken ist. „Was bringen Sie zuunterst in die neue Schale, das von heute oder das Nachfülllebensmittel aus dem Eimer?“ – „Das ist egal.“ (Der Chef im Hintergrund schüttelt den Kopf.) Am Ende ist der Wagen fertig, schön mit Folie abgedeckt, aber es schwimmt eine Fliege im Orangensaft, an einer Schüssel klebt Quark. Der Prüfling hat das Prinzip nicht verstanden: Der Kunde darf nicht sehen, dass es Schummel ist.

Soweit die Lästerei des Tages, positive Beispiele folgen, wenn ich bessere Laune habe.

... link (8 Kommentare) ... comment

Sonntag, 13. Mai 2018

Ein Tag in den Vatikanischen Museen II – Bei der Heiligen Patchwork-Familie

damals, 14:25h

Viele dieser Erzählungen hatten natürlich die Heilige Familie zum Thema: eine junge Frau, schwanger, der Vater des Kindes ist abwesend, irgendwo in höheren Sphären; Joseph, der das akzeptiert und mit dieser Frau und dem fremden Kind eine Familie bildet; das Kind, das später seinen Vater suchen wird und auf diesem vergeblichen Weg zu ihm wie nebenher seine Leistungen vollbringt.

Vor einem Bild blieb ich länger stehen, einer Verkündigungsszene (Sie wissen schon: wo der Engel Maria sagt, dass sie schwanger ist): Maria ist da alles andere als die liebliche, reine Jungfrau. Natürlich ist sie jung, hat ein feines Gesicht, ist aber eher altklug-skeptisch als lieblich, halt die Sorte Mädchen, die sich aus dem üblichen derben Geschlechtergetümmel der jungen Leute raushält und sich auf einmal als Geliebte eines älteren Mannes wiederfindet.

Da kann man auch mal schwanger werden. Und dann verschwindet der Mann in den Wolken, von wo er die Szene beobachtet, und schickt nur einen Boten – auch der sehr gut dargestellt: ein frömmelnder Untertan.

Sie sehen schon: Dieser Vater ist jetzt in moralischer Hinsicht nicht gerade anbetungswürdig. Das verlangt auch niemand. Er ist halt Gott.

Und der Junge, der vaterlos aufwächst, aber die Gene des Gottes in sich hat, der muss ja auch irgendwie anders sein als die anderen Menschen.

Und jetzt ist es doch verrückt, dass gerade dieser Sohn Jesus aufgrund seiner halben Göttlichkeit auf eine Art moralisch gut sein kann, weil ihm die sündige, vitale, machthungrige Seite der Renaissance-Menschen fehlt, die wir Menschen alle haben, haben müssen, die offenbar auch Gottvater hat. Jesus nachzufolgen hieße dann nicht, dass man versucht zu sein wie er (das ginge nur unter Verleugnung der eigenen Natur), sondern sein Sein als Vorbild anzunehmen, gütig zu sein, auch wenn es die göttliche Ordnung nicht ist.

Mein Fazit: Es ist gut, sich mal wieder Kunst anzusehen, auch viel Kunst – man findet dann schon das Richtige und die Anregung, das zu denken, was man eh schon immer denken wollte und im Alltag nicht dazu kam.

Vor einem Bild blieb ich länger stehen, einer Verkündigungsszene (Sie wissen schon: wo der Engel Maria sagt, dass sie schwanger ist): Maria ist da alles andere als die liebliche, reine Jungfrau. Natürlich ist sie jung, hat ein feines Gesicht, ist aber eher altklug-skeptisch als lieblich, halt die Sorte Mädchen, die sich aus dem üblichen derben Geschlechtergetümmel der jungen Leute raushält und sich auf einmal als Geliebte eines älteren Mannes wiederfindet.

Da kann man auch mal schwanger werden. Und dann verschwindet der Mann in den Wolken, von wo er die Szene beobachtet, und schickt nur einen Boten – auch der sehr gut dargestellt: ein frömmelnder Untertan.

Sie sehen schon: Dieser Vater ist jetzt in moralischer Hinsicht nicht gerade anbetungswürdig. Das verlangt auch niemand. Er ist halt Gott.

Und der Junge, der vaterlos aufwächst, aber die Gene des Gottes in sich hat, der muss ja auch irgendwie anders sein als die anderen Menschen.

Und jetzt ist es doch verrückt, dass gerade dieser Sohn Jesus aufgrund seiner halben Göttlichkeit auf eine Art moralisch gut sein kann, weil ihm die sündige, vitale, machthungrige Seite der Renaissance-Menschen fehlt, die wir Menschen alle haben, haben müssen, die offenbar auch Gottvater hat. Jesus nachzufolgen hieße dann nicht, dass man versucht zu sein wie er (das ginge nur unter Verleugnung der eigenen Natur), sondern sein Sein als Vorbild anzunehmen, gütig zu sein, auch wenn es die göttliche Ordnung nicht ist.

Mein Fazit: Es ist gut, sich mal wieder Kunst anzusehen, auch viel Kunst – man findet dann schon das Richtige und die Anregung, das zu denken, was man eh schon immer denken wollte und im Alltag nicht dazu kam.

... link (0 Kommentare) ... comment

Ein Tag in den Vatikanischen Museen I - Sammelrezension

damals, 14:17h

Wir haben sie besucht, und es war zu voll. Das war mein erster Eindruck: zu viele Menschen, zu viel Kunst. Erst nach einiger Zeit gelang es mir, mich zu orientieren und genauer hinzugucken: Es gab vor allem zu viel antike Plastik, immer die gleichen harmonischen Posen, immer die gleichen fein gearbeiteten Marmoroberflächen, einfach langweilig. Während mich die Architektur der alten Römer draußen schon beeindruckt hatte – die technischen und organisatorischen Leistungen, die Vernunft, die Harmonie der Bauformen – ließen mich ihre Statuen kalt. An einer Stelle wurde es geradezu lächerlich, da hatten die kunstsinnigen Päpste oder wer auch immer eine ewig lange Galerie mit Regalreihen voller Altmännerköpfe befüllt.

Dass mich zum ersten Mal etwas berührte in diesem Museum, das war an einer einer Stelle, an der es ich nun zu allerletzt vermutet hätte: bei den etruskischen Vasen. Auch hier auf den ersten Blick nur: Räume über Räume voller Töpfe. Auf diesen Töpfen aber fanden sich zarte, oft witzige und teils sogar richtig elegante Ritzzeichnungen, lebendiges Leben.

Wir haben uns natürlich auch die Sixtinische Kapelle angeguckt, die berühmte renaissancene Wiedergeburt der Antike. Auf Abbildungen hatte ich den Szenen immer wenig abgewinnen können, das war mir zu kraftmeierisch. Kraftmeierisch sind die Fresken auch im Original, aber das ist ja auch keine Kapelle, sondern ein riesiger Saal – unten treiben grobe italienische Aufseher Aberhunderte von Touristen durch den Raum – an dem weit oben irgendwo ebenso pralles Leben sich tummelt. Das war schon gut. Ich stand lange da und konnte hier und da und dort interessante Details entdecken.

Raffael, dessen Madonnen ich als Jugendlicher sehr geliebt habe, hat mich dagegen enttäuscht: Das schien mir nur handwerklich sensibel gestaltete Frömmelei und Theatralik. Der Raffael-Saal bildete den Wendepunkt im Durchgang durch die chronologisch geordnete Gemäldesammlung. Dieser Logik der Ausstellungsmacher folgte auch meine Aufmerksamkeit: In den Räumen nach Raffael hat mich nichts mehr interessiert, während ich mich vorher in den Mittelalter-Räumen wohl und zu Hause gefühlt hatte, wo die Heilgen, wo die Beter meditativ versunken „auf den goldnen Gründen prangen“, so dass man ihnen – anders als bei Raffael - die Frömmigkeit auch glaubt: statt Theaterdonner comichaftes Erzählen.

Dass mich zum ersten Mal etwas berührte in diesem Museum, das war an einer einer Stelle, an der es ich nun zu allerletzt vermutet hätte: bei den etruskischen Vasen. Auch hier auf den ersten Blick nur: Räume über Räume voller Töpfe. Auf diesen Töpfen aber fanden sich zarte, oft witzige und teils sogar richtig elegante Ritzzeichnungen, lebendiges Leben.

Wir haben uns natürlich auch die Sixtinische Kapelle angeguckt, die berühmte renaissancene Wiedergeburt der Antike. Auf Abbildungen hatte ich den Szenen immer wenig abgewinnen können, das war mir zu kraftmeierisch. Kraftmeierisch sind die Fresken auch im Original, aber das ist ja auch keine Kapelle, sondern ein riesiger Saal – unten treiben grobe italienische Aufseher Aberhunderte von Touristen durch den Raum – an dem weit oben irgendwo ebenso pralles Leben sich tummelt. Das war schon gut. Ich stand lange da und konnte hier und da und dort interessante Details entdecken.

Raffael, dessen Madonnen ich als Jugendlicher sehr geliebt habe, hat mich dagegen enttäuscht: Das schien mir nur handwerklich sensibel gestaltete Frömmelei und Theatralik. Der Raffael-Saal bildete den Wendepunkt im Durchgang durch die chronologisch geordnete Gemäldesammlung. Dieser Logik der Ausstellungsmacher folgte auch meine Aufmerksamkeit: In den Räumen nach Raffael hat mich nichts mehr interessiert, während ich mich vorher in den Mittelalter-Räumen wohl und zu Hause gefühlt hatte, wo die Heilgen, wo die Beter meditativ versunken „auf den goldnen Gründen prangen“, so dass man ihnen – anders als bei Raffael - die Frömmigkeit auch glaubt: statt Theaterdonner comichaftes Erzählen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 5. Mai 2018

"Mob" oder Menschenwürde?

damals, 11:20h

Ich weiß, man soll es eigentlich unterlassen, an der allgegenwärtigen Empörungsschraube zu drehen. In diesem Fall regt es mich aber wirklich auf.

Gesten Morgen in der Deutschlandfunkpresseschau höre ich, dass 3 - 4 deutsche Zeitungen und sogar ein christdemokraticher Innenminister bei ihren Kommentaren über die Vorgänge in Ellwangen von "Mob" sprechen. Und das in einem Land, das seit einiger Zeit in einem Affenstolz von seiner christlichen Prägung schwätzt! Da spricht man also von spontaner gegenseitiger Hilfe unter Verzweifelten als "Mob", als wären das Miglieder einer krminellen Bande gewesen, gegen die da die Polizei vorgehen musste, oder gewaltgeile Spaßtouristen wie neulich bei G20 in Hamburg (von den Krawallmachern in Duddes Diensten jetzt mal ganz zu schweigen).

Ich rede nicht über Einwanderungspolitik oder Abschiebepraxis oder so, da mag jeder drüber denken, was er will - ich rede über Fairness und Anständigkeit im sprachlichen Umgang miteinander. von Menschenwürde.

Gesten Morgen in der Deutschlandfunkpresseschau höre ich, dass 3 - 4 deutsche Zeitungen und sogar ein christdemokraticher Innenminister bei ihren Kommentaren über die Vorgänge in Ellwangen von "Mob" sprechen. Und das in einem Land, das seit einiger Zeit in einem Affenstolz von seiner christlichen Prägung schwätzt! Da spricht man also von spontaner gegenseitiger Hilfe unter Verzweifelten als "Mob", als wären das Miglieder einer krminellen Bande gewesen, gegen die da die Polizei vorgehen musste, oder gewaltgeile Spaßtouristen wie neulich bei G20 in Hamburg (von den Krawallmachern in Duddes Diensten jetzt mal ganz zu schweigen).

Ich rede nicht über Einwanderungspolitik oder Abschiebepraxis oder so, da mag jeder drüber denken, was er will - ich rede über Fairness und Anständigkeit im sprachlichen Umgang miteinander. von Menschenwürde.

... link (0 Kommentare) ... comment

Montag, 16. April 2018

„Transit“ - erster Eindruck

damals, 02:32h

Ich habe heute Abend „Transit“ gesehen, das musste sein: „Transit“ ist einer meiner Lieblingsromane und Christian Petzold ist ja auch nicht irgendwer. Ich war im Vorfeld skeptisch gewesen, ob so ein Kopfmensch wie Petzold einen so hochemotionalen Roman verfilmen kann.

Doch, kann er. Ein wuchtiger, eindringlicher Film. Die Idee, die Geschichte optisch in der Gegenwart spielen zu lassen, wirkte gar nicht so gewaltsam und gewollt, wie ich befürchtet hatte: Sie weckte nämlich keine Assoziationen an Jetztzeit und Flüchtlingskrise, sondern vertrieb sie eher, wirkte wie ein Brechtscher Verfremdungseffekt, noch verstärkt durch die häufigen gesprochenen Texte aus Off. Dadurch verschwand jeder ablenkende historische Bezug, es blieb die Problematik der Flucht an sich. Das Ganze machte eher den Eindruck eines erzählerisch angelegten Filmessays, weniger den eines Spielfilms.

Die eigentliche Geschichte, die von Anna Seghers ersonnen wurde, handelt ja von einem Flüchtling aus Nazi-Deutschland, der in Marseille seinen Mitflüchtlingen begegnet, immer mehr Abschied zu seinen Exil-Kameraden und insbesondere den kommunistisch Kungelnden unter ihnen gewinnt und am Ende eine andere Art Solidarität findet, die der ortsansässig Anständigen, bei denen er eine neue Heimat findet.

Im Film fehlt diese Ebene: Es fehlt der kommunistische Filz und es fehlt die entspannte Willkommenskultur der Einheimischen. Nur die Einsamkeit des Flüchtlings, auch bei Seghers zentral, wird in ergreifender Intensität vorgeführt.

Komisch: Da hatte ich erst Angst gehabt, dass Petzold, den man als politischen Regisseur kennt, die Sache vermurkst, indem er zu viel Gegenwartsbezug da reinbringt – und als ich dann im Kino war, war mir das zu wenig davon. Ich meine, wir haben hier einen Haufen Flüchtlinge im Land, und wir haben enorme Probleme damit, die Menschen zu integrieren, sie so in unser Leben hier in Deutschland einzubauen, dass wir und sie damit leben können – und dann ist da dieser Roman, der aus der Sicht eines deutschen Flüchtlings zeigt, wie verdammt schwer es ist, die emotionale Haltlosigkeit und Verzweiflung des Flüchtlings (die man heute gern „Traumatisierung“ nennt) zu überwinden und wieder ins geregelte Leben zu finden, der aber auch zeigt, dass es möglich ist, dass man nicht in der Klüngelsauce seiner Flüchtlingsparallelwelt bleiben und versauern muss, sondern dass es einen Weg in ein neues geregeltes Leben gibt – und dann nutzt Petzold diese Steilvorlage nicht und bleibt bei der Einsamkeit und Verzweiflung seines Flüchtlings kleben, lässt seinen Flüchtling sich in einer Liebesgeschichte verheddern und am Ende in der Falle sitzen bleiben. Das geht doch nicht!

Und irgendwie erinnert mich das auch an einige Linke hierzulande, die vor lauter Akzeptanz der Fremden auch das akzeptieren, was diese – zumindest vorerst – zu den Akten legen müssten, um bei uns anzukommen. (Dass das die staatlichen Vorgaben heute in Deutschland wie damals in Marseille nicht gerade befördern, ist klar, da braucht es eben unsere menschliche Solidarität.)

Und da sind wir beim Punkt: Dieses Negative, Resignative, Passive heutiger linker Positionen nervt ("Da kann man halt nichts machen, wenn Flüchtlinge in ihrer Traumatisierung verwirrt und destruktiv sind, man muss sie so annehmen." Nein, muss man nicht, und man hilft ihnen damit auch nicht, und man macht die Verbrechen neokolonialistischer Wirtschaftspolitik in Afrika auch nicht wieder gut, indem man einfach die Grenzen öffnet.) Es gibt in "Transit" eine Verkörperung des Guten, Moralischen, des Kommunistischen, fast eine jesusartige Figur: Heinz. Dessen Flucht gelingt aufgrund seiner Ausstrahlung, selbst zwielichtige Gestalten helfen ihm selbstlos. Petzold lässt diesen Heinz gleich am Beginn der Geschichte elendig verrecken. Und die Figur des anständigen Menschen, der durch tragische Umstände unter die brutalen Fremdlegionäre geraten ist und doch anständig bleibt, den lässt er ganz aus der Geschichte raus. Das Gute darf es nicht geben.

Und auch die Liebe nicht. Auch bei Anna Seghers ist die Liebe negativ besetzt: Sie lässt am Ende die femme fatale und mit ihr die erotische Liebe sterben und im Gegenzug die Mitmenschlichkeit und Solidarität erblühen. Sicher ein äußerst fragwürdiger Aspekt in dem Roman. Noch fragwürdiger ist es allerdings, wenn Petzold die Liebe ebenso negativ zeichnet wie Seghers, ihr aber nichts adäquat Positives gegenüberstellt.

Wie ich schon bei meiner Rezension zu Hanekes "Weißem Band" sagte: So furchtbar ist die Welt nun auch wieder nicht. Und ist es nie gewesen.

Doch, kann er. Ein wuchtiger, eindringlicher Film. Die Idee, die Geschichte optisch in der Gegenwart spielen zu lassen, wirkte gar nicht so gewaltsam und gewollt, wie ich befürchtet hatte: Sie weckte nämlich keine Assoziationen an Jetztzeit und Flüchtlingskrise, sondern vertrieb sie eher, wirkte wie ein Brechtscher Verfremdungseffekt, noch verstärkt durch die häufigen gesprochenen Texte aus Off. Dadurch verschwand jeder ablenkende historische Bezug, es blieb die Problematik der Flucht an sich. Das Ganze machte eher den Eindruck eines erzählerisch angelegten Filmessays, weniger den eines Spielfilms.

Die eigentliche Geschichte, die von Anna Seghers ersonnen wurde, handelt ja von einem Flüchtling aus Nazi-Deutschland, der in Marseille seinen Mitflüchtlingen begegnet, immer mehr Abschied zu seinen Exil-Kameraden und insbesondere den kommunistisch Kungelnden unter ihnen gewinnt und am Ende eine andere Art Solidarität findet, die der ortsansässig Anständigen, bei denen er eine neue Heimat findet.

Im Film fehlt diese Ebene: Es fehlt der kommunistische Filz und es fehlt die entspannte Willkommenskultur der Einheimischen. Nur die Einsamkeit des Flüchtlings, auch bei Seghers zentral, wird in ergreifender Intensität vorgeführt.

Komisch: Da hatte ich erst Angst gehabt, dass Petzold, den man als politischen Regisseur kennt, die Sache vermurkst, indem er zu viel Gegenwartsbezug da reinbringt – und als ich dann im Kino war, war mir das zu wenig davon. Ich meine, wir haben hier einen Haufen Flüchtlinge im Land, und wir haben enorme Probleme damit, die Menschen zu integrieren, sie so in unser Leben hier in Deutschland einzubauen, dass wir und sie damit leben können – und dann ist da dieser Roman, der aus der Sicht eines deutschen Flüchtlings zeigt, wie verdammt schwer es ist, die emotionale Haltlosigkeit und Verzweiflung des Flüchtlings (die man heute gern „Traumatisierung“ nennt) zu überwinden und wieder ins geregelte Leben zu finden, der aber auch zeigt, dass es möglich ist, dass man nicht in der Klüngelsauce seiner Flüchtlingsparallelwelt bleiben und versauern muss, sondern dass es einen Weg in ein neues geregeltes Leben gibt – und dann nutzt Petzold diese Steilvorlage nicht und bleibt bei der Einsamkeit und Verzweiflung seines Flüchtlings kleben, lässt seinen Flüchtling sich in einer Liebesgeschichte verheddern und am Ende in der Falle sitzen bleiben. Das geht doch nicht!

Und irgendwie erinnert mich das auch an einige Linke hierzulande, die vor lauter Akzeptanz der Fremden auch das akzeptieren, was diese – zumindest vorerst – zu den Akten legen müssten, um bei uns anzukommen. (Dass das die staatlichen Vorgaben heute in Deutschland wie damals in Marseille nicht gerade befördern, ist klar, da braucht es eben unsere menschliche Solidarität.)

Und da sind wir beim Punkt: Dieses Negative, Resignative, Passive heutiger linker Positionen nervt ("Da kann man halt nichts machen, wenn Flüchtlinge in ihrer Traumatisierung verwirrt und destruktiv sind, man muss sie so annehmen." Nein, muss man nicht, und man hilft ihnen damit auch nicht, und man macht die Verbrechen neokolonialistischer Wirtschaftspolitik in Afrika auch nicht wieder gut, indem man einfach die Grenzen öffnet.) Es gibt in "Transit" eine Verkörperung des Guten, Moralischen, des Kommunistischen, fast eine jesusartige Figur: Heinz. Dessen Flucht gelingt aufgrund seiner Ausstrahlung, selbst zwielichtige Gestalten helfen ihm selbstlos. Petzold lässt diesen Heinz gleich am Beginn der Geschichte elendig verrecken. Und die Figur des anständigen Menschen, der durch tragische Umstände unter die brutalen Fremdlegionäre geraten ist und doch anständig bleibt, den lässt er ganz aus der Geschichte raus. Das Gute darf es nicht geben.

Und auch die Liebe nicht. Auch bei Anna Seghers ist die Liebe negativ besetzt: Sie lässt am Ende die femme fatale und mit ihr die erotische Liebe sterben und im Gegenzug die Mitmenschlichkeit und Solidarität erblühen. Sicher ein äußerst fragwürdiger Aspekt in dem Roman. Noch fragwürdiger ist es allerdings, wenn Petzold die Liebe ebenso negativ zeichnet wie Seghers, ihr aber nichts adäquat Positives gegenüberstellt.

Wie ich schon bei meiner Rezension zu Hanekes "Weißem Band" sagte: So furchtbar ist die Welt nun auch wieder nicht. Und ist es nie gewesen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 16. März 2018

Man stelle sich mal vor ...

damals, 17:53h

... da wird jemand als Sohn eines führenden BND-Mitarbeiters geboren, studiert Jura in München und Princeton. Zurück in Deutschland steigt er in die Politik ein, seine CDU-Karriere beginnt rasant, da er über die Atlantikbrücke die richtigen Kontakte hat, dann aber stockt sie, weil er sich allzu keck mit einigen Altvorderen der Partei anlegt: Er fliegt aus dem Parteivorstand, in den er gerade als hoffungsvoller Jungkader eingezogen war. Er selbst nennt die Entscheidung ein „Berufsverbot“ und sieht sich genötigt, sein Brot mühselig als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung zu verdienen – er forscht dort über geopolitische Zusammenhänge.

Der USA-kritische Kurs der Regierung Merkel gegenüber Donald Trump empört ihn, er tritt aus der CDU aus und wechselt zu den Grünen. Auch seine Ehe mit einer Merkel-Ministerin (sie hatten sich im Parteivorstand kennengelernt) scheitert. Bei den Grünen etabliert er sich schnell als rhetorisch geschickter Kopf und provokanter Geist. Er zählt zum äußersten linken Flügel der Partei, schreibt häufig im „Freitag“ und in der „JungleWorld“ sowie auf verschiedenen linken Internetplattformen. Insbesondere die antideutsche Richtung verehrt ihn als einen ihrer Vordenker.

So eine Biografie kann man sich doch eigentlich nicht vorstellen. Und doch zählt Vera Lengsfeld bei rechten kritischen Diskutierern, etwa den Kommentatoren bei Don Alphonso, als ernstzunehmende Bezugsgröße.

(Ich weiß: Vergleiche hinken. Aber es hat mich einfach entsetzt, als ich über Don Alphonso mal wieder auf Vera Lengsfeld stieß und dachte „Wie war das mit ihr doch gleich?“ und dann kurz bei Wikipedia nachlas; das ist doch kaum zu fassen, so eine Biografie - wobei mir eigentlich viel weniger die Tatsache entsetzlich ist, dass da jemand von links nach rechts gewechselt ist, sowas kann ja vorkommen und sogar nachvollziehbar sein, z.B. bei Botho Strauß - sondern auf welche Weise sie es getan hat.)

Der USA-kritische Kurs der Regierung Merkel gegenüber Donald Trump empört ihn, er tritt aus der CDU aus und wechselt zu den Grünen. Auch seine Ehe mit einer Merkel-Ministerin (sie hatten sich im Parteivorstand kennengelernt) scheitert. Bei den Grünen etabliert er sich schnell als rhetorisch geschickter Kopf und provokanter Geist. Er zählt zum äußersten linken Flügel der Partei, schreibt häufig im „Freitag“ und in der „JungleWorld“ sowie auf verschiedenen linken Internetplattformen. Insbesondere die antideutsche Richtung verehrt ihn als einen ihrer Vordenker.

So eine Biografie kann man sich doch eigentlich nicht vorstellen. Und doch zählt Vera Lengsfeld bei rechten kritischen Diskutierern, etwa den Kommentatoren bei Don Alphonso, als ernstzunehmende Bezugsgröße.

(Ich weiß: Vergleiche hinken. Aber es hat mich einfach entsetzt, als ich über Don Alphonso mal wieder auf Vera Lengsfeld stieß und dachte „Wie war das mit ihr doch gleich?“ und dann kurz bei Wikipedia nachlas; das ist doch kaum zu fassen, so eine Biografie - wobei mir eigentlich viel weniger die Tatsache entsetzlich ist, dass da jemand von links nach rechts gewechselt ist, sowas kann ja vorkommen und sogar nachvollziehbar sein, z.B. bei Botho Strauß - sondern auf welche Weise sie es getan hat.)

... link (3 Kommentare) ... comment

Freitag, 2. März 2018

Gut gemeint oder gut gemacht?

damals, 10:47h

Häufig hört man die witzig gemeinte Unterstellung, „gut gemeint“ sei das Gegenteil von „gut gemacht“. Ich finde das gar nicht lustig. Denn eine Unterstellung bleibt es ja dennoch, die Unterstellung nämlich, etwas gut Gemeintes tendiere grundsätzlich zum schlecht Gemachten oder sei es sogar immer. Was für ein Blödsinn! Das ist so falsch, dass noch nicht einmal das Gegenteil davon richtig ist – es gibt da einfach überhaupt keinen Zusammenhang.

Eins allerdings ist ziemlich sicher, wie meine langjährige Beobachtung zeigt: Wo immer man diesen Satz hört oder liest, geht es um die Denunziation guter Absichten.

… und meistens geht es den Denunzierern dabei gar nicht darum, böse Absichten zu legitimieren (wie mein moralisches Verschwörungstheoretikerhirn immer zuerst argwöhnt) – es geht um ein Lob der hohlen Professionalität, die einfach ungehindert abrattern will, ohne nach dem Warum und Wieso zu fragen.

Eins allerdings ist ziemlich sicher, wie meine langjährige Beobachtung zeigt: Wo immer man diesen Satz hört oder liest, geht es um die Denunziation guter Absichten.

… und meistens geht es den Denunzierern dabei gar nicht darum, böse Absichten zu legitimieren (wie mein moralisches Verschwörungstheoretikerhirn immer zuerst argwöhnt) – es geht um ein Lob der hohlen Professionalität, die einfach ungehindert abrattern will, ohne nach dem Warum und Wieso zu fragen.

... link (4 Kommentare) ... comment

... older stories