Montag, 6. Dezember 2010

Kleiner Pausenfüller: Meine Frau hat mich beim Bloggen fotografiert

damals, 23:32h

Nicht nur um mich herum, auch in mir dreht sich alles im Kreis im Moment - an Schreiben ist gar nicht zu denken. Ich hoffe, Sie bleiben mir gewogen, bis ich wieder ins Palvern komme.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 21. September 2010

Adäquate Elaborate

damals, 02:12h

Zweimal schon in meinem Leben geriet ich in grundsätzliche Verzweiflung, sah alles zusammenbrechen und wusste keinen Ausweg mehr: als Soldat und später als Referendar. Jetzt fiel mir bei der selbstverliebten Durchsicht alter Tagebücher auf, dass ich in beiden Fällen (unter anderem) zu einem letzten Mittel der Selbstbehauptung griff: Ich kopierte Auszüge des gedruckten Schwachsinns, der da über uns ausgeschüttet wurde, in mein Tagebuch. Und da das nun alles lang her ist und die Ergüsse der einst übermächtig geglaubten Gegner heut keiner mehr ernst nehmen würde, kann ich sie hier ja getrost zum Schmunzeln darreichen.

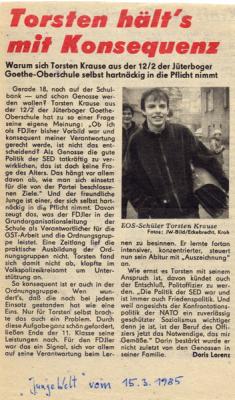

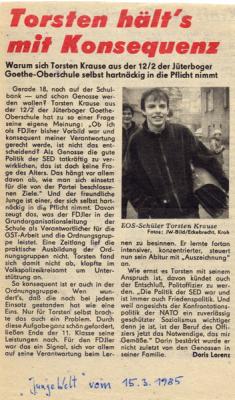

Also erstens: Die „Junge Welt“, das Kampf-, Stürmer- und Hetzblatt der DDR (es ist ein Witz der Geschichte, dass die nette „Wochenpost“ bald nach der Wende unterging, der teilweise noch erträgliche „Sonntag“ immerhin im „Freitag“ aufgehen konnte, die „Junge Welt“ aber noch heute Erfolge feiert, als hätte es 1989 nie gegeben), ich hab sie als Soldat aus Langeweile tatsächlich gelesen, und was ich da las, das war ein Hohn:

Warum sich Torsten Krause aus der 12/2 der Jüterboger Goethe-Oberschule selbst hartnäckig in die Pflicht nimmt

Gerade 18, noch auf der Schulbank — und schon Genosse werden wollen? Torsten Krause aus der 12/2 der Jüterboger Goethe-Oberschule hat zu so einer Frage seine eigene Meinung: „Ob ich als FDJler bisher Vorbild war und konsequent meiner Verantwortung gerecht werde, ist nicht das entscheidend? Als Genosse die gute Politik der SED tatkräftig zu verwirklichen, das ist doch keine Frage des Alters. Das hängt vor allem davon ab, wie man sich einsetzt für die von der Partei beschlossenen Ziele." Und der freundliche Junge ist einer, der sich selbst hartnäckig in die Pflicht nimmt. Davon zeugt das, was der FDJler in der Grundorganisationsleitung der Schule als Verantwortlicher für die GST-Arbeit und die Ordnungsgruppe leistet. Eine Zeitlang lief die praktische Ausbildung der Ordnungsgruppen nicht. Torsten fand sich damit nicht ab, klopfte im Volkspolizeikreisamt um Unterstützung an.

So konsequent ist er auch in der Ordnungsgruppe. Wen wundert's, daß die noch bei jedem Einsatz gestanden hat wie eine Eins. Nur für Torsten selbst brachte das auch ein Problem. Durch diese Aufgabe ganz schön gefordert, ließen Ende der 11. Klasse seine Leistungen nach. Für den FDJler war das ein Signal, sich vor allem auf seine Verantwortung beim Lernen zu besinnen. Er lernte fortan intensiver, konzentrierter, steuert nun sein Abitur mit „Auszeichnung" an.

Wie ernst es Torsten mit seinem Anspruch ist, davon kündet auch der Entschluß, Politoffizier zu werden. „Die Politik der SED war und ist immer auch Friedenspolitik. Und weil angesichts der Konfrontationspolitik der NATO ein zuverlässig geschützter Sozialismus wichtiger denn je ist, ist der Beruf des Offiziers jetzt das Notwendige, das mir .Gemäße." Darin bestärkt wurde er nicht zuletzt von den Genossen in seiner Familie.

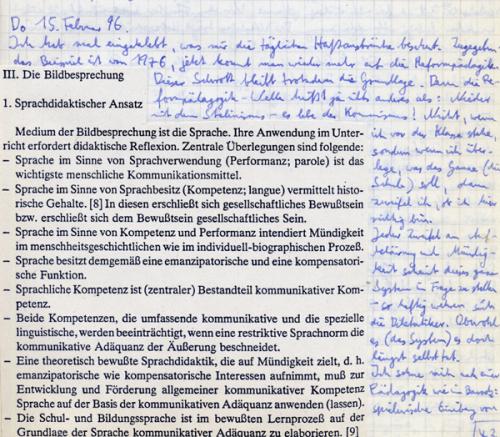

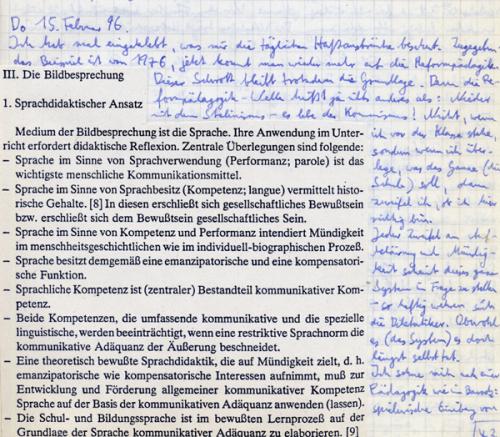

Nicht viel erträglicher jedoch die sich wissenschaftlich und progressiv dünkenden Ergüsse der 70er-Jahre-Didaktik. Hier ein Beispiel aus dem Jahr 1976, das ich 1996 noch als ernstzunehmende Grundsatzliteratur durchzuarbeiten hatte:

III. Die Bildbesprechung

1. Sprachdidaktischer Ansatz

Medium der Bildbesprechung ist die Sprache. Ihre Anwendung im Unterricht erfordert didaktische Reflexion. Zentrale Überlegungen sind folgende:

- Sprache im Sinne von Sprachverwendung (Performanz; parole) ist das wichtigste menschliche Kommunikationsmittel.

— Sprache im Sinne von Sprachbesitz (Kompetenz; langue) vermittelt historische Gehalte. [8] In diesen erschließt sich gesellschaftliches Bewußtsein bzw. erschließt sich dem Bewußtsein gesellschaftliches Sein.

- Sprache im Sinne von Kompetenz und Performanz intendiert Mündigkeit im menschheitsgeschichtlichen wie im individuell-biographischen Prozeß.

- Sprache besitzt demgemäß eine emanzipatorische und eine kompensatorische Funktion.

- Sprachliche Kompetenz ist (zentraler) Bestandteil kommunikativer Kompetenz.

- Beide Kompetenzen, die umfassende kommunikative und die spezielle linguistische, werden beeinträchtigt, wenn eine restriktive Sprachnorm die kommunikative Adäquanz der Äußerung beschneidet.

- Eine theoretisch bewußte Sprachdidaktik, die auf Mündigkeit zielt, d. h. emanzipatorische wie kompensatorische Interessen aufnimmt, muß zur Entwicklung und Förderung allgemeiner kommunikativer Kompetenz Sprache auf der Basis der kommunikativen Adäquanz anwenden (lassen).

- Die Schul- und Bildungssprache ist im bewußten Lernprozeß auf der Grundlage der Sprache kommunikativer Adäquanz zu elaborieren [9].

Ihr seht: Die Hetze, die Selbstüberschätzung, den Schwachsinn, das gab es schon immer, das haben nicht erst Sarrazin erfunden oder Broder. Und es wird vermutlich auch nicht mit ihnen untergehen. Der Dreck schwimmt halt immer oben.

... so weit mein Jahrzehnte verspäteter Hassausbruch.

Also erstens: Die „Junge Welt“, das Kampf-, Stürmer- und Hetzblatt der DDR (es ist ein Witz der Geschichte, dass die nette „Wochenpost“ bald nach der Wende unterging, der teilweise noch erträgliche „Sonntag“ immerhin im „Freitag“ aufgehen konnte, die „Junge Welt“ aber noch heute Erfolge feiert, als hätte es 1989 nie gegeben), ich hab sie als Soldat aus Langeweile tatsächlich gelesen, und was ich da las, das war ein Hohn:

Warum sich Torsten Krause aus der 12/2 der Jüterboger Goethe-Oberschule selbst hartnäckig in die Pflicht nimmt

Gerade 18, noch auf der Schulbank — und schon Genosse werden wollen? Torsten Krause aus der 12/2 der Jüterboger Goethe-Oberschule hat zu so einer Frage seine eigene Meinung: „Ob ich als FDJler bisher Vorbild war und konsequent meiner Verantwortung gerecht werde, ist nicht das entscheidend? Als Genosse die gute Politik der SED tatkräftig zu verwirklichen, das ist doch keine Frage des Alters. Das hängt vor allem davon ab, wie man sich einsetzt für die von der Partei beschlossenen Ziele." Und der freundliche Junge ist einer, der sich selbst hartnäckig in die Pflicht nimmt. Davon zeugt das, was der FDJler in der Grundorganisationsleitung der Schule als Verantwortlicher für die GST-Arbeit und die Ordnungsgruppe leistet. Eine Zeitlang lief die praktische Ausbildung der Ordnungsgruppen nicht. Torsten fand sich damit nicht ab, klopfte im Volkspolizeikreisamt um Unterstützung an.

So konsequent ist er auch in der Ordnungsgruppe. Wen wundert's, daß die noch bei jedem Einsatz gestanden hat wie eine Eins. Nur für Torsten selbst brachte das auch ein Problem. Durch diese Aufgabe ganz schön gefordert, ließen Ende der 11. Klasse seine Leistungen nach. Für den FDJler war das ein Signal, sich vor allem auf seine Verantwortung beim Lernen zu besinnen. Er lernte fortan intensiver, konzentrierter, steuert nun sein Abitur mit „Auszeichnung" an.

Wie ernst es Torsten mit seinem Anspruch ist, davon kündet auch der Entschluß, Politoffizier zu werden. „Die Politik der SED war und ist immer auch Friedenspolitik. Und weil angesichts der Konfrontationspolitik der NATO ein zuverlässig geschützter Sozialismus wichtiger denn je ist, ist der Beruf des Offiziers jetzt das Notwendige, das mir .Gemäße." Darin bestärkt wurde er nicht zuletzt von den Genossen in seiner Familie.

Nicht viel erträglicher jedoch die sich wissenschaftlich und progressiv dünkenden Ergüsse der 70er-Jahre-Didaktik. Hier ein Beispiel aus dem Jahr 1976, das ich 1996 noch als ernstzunehmende Grundsatzliteratur durchzuarbeiten hatte:

III. Die Bildbesprechung

1. Sprachdidaktischer Ansatz

Medium der Bildbesprechung ist die Sprache. Ihre Anwendung im Unterricht erfordert didaktische Reflexion. Zentrale Überlegungen sind folgende:

- Sprache im Sinne von Sprachverwendung (Performanz; parole) ist das wichtigste menschliche Kommunikationsmittel.

— Sprache im Sinne von Sprachbesitz (Kompetenz; langue) vermittelt historische Gehalte. [8] In diesen erschließt sich gesellschaftliches Bewußtsein bzw. erschließt sich dem Bewußtsein gesellschaftliches Sein.

- Sprache im Sinne von Kompetenz und Performanz intendiert Mündigkeit im menschheitsgeschichtlichen wie im individuell-biographischen Prozeß.

- Sprache besitzt demgemäß eine emanzipatorische und eine kompensatorische Funktion.

- Sprachliche Kompetenz ist (zentraler) Bestandteil kommunikativer Kompetenz.

- Beide Kompetenzen, die umfassende kommunikative und die spezielle linguistische, werden beeinträchtigt, wenn eine restriktive Sprachnorm die kommunikative Adäquanz der Äußerung beschneidet.

- Eine theoretisch bewußte Sprachdidaktik, die auf Mündigkeit zielt, d. h. emanzipatorische wie kompensatorische Interessen aufnimmt, muß zur Entwicklung und Förderung allgemeiner kommunikativer Kompetenz Sprache auf der Basis der kommunikativen Adäquanz anwenden (lassen).

- Die Schul- und Bildungssprache ist im bewußten Lernprozeß auf der Grundlage der Sprache kommunikativer Adäquanz zu elaborieren [9].

Ihr seht: Die Hetze, die Selbstüberschätzung, den Schwachsinn, das gab es schon immer, das haben nicht erst Sarrazin erfunden oder Broder. Und es wird vermutlich auch nicht mit ihnen untergehen. Der Dreck schwimmt halt immer oben.

... so weit mein Jahrzehnte verspäteter Hassausbruch.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 7. August 2010

Schön wars im Spreewald ...

damals, 20:50h

...aber jetzt bin ich wieder da, freue mich, dass in meiner Abwesenheit doch hier gelesen und kommentiert wurde und präsentiere neue Ergüsse (ja, schon wieder DDR-Vergangeheit, ich kann nun mal nicht anders ..). Voila!

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 12. Juni 2010

Warum ist es schön, in Deutschland zu leben?

damals, 23:29h

Warum ist es schön, an einem Freitagmorgen im Juni bei bedecktem Himmel über das Kopfsteinpflaster der Leverkusenstraße zu radeln? Der schöne Farbklang von Himmelsgrau, Laubgrün und Backsteinrot kann doch nicht über die triste Atmosphäre von Arbeitervorort mit Grillstübchen und Zeitungskiosk hinweg täuschen, auf den schon der Straßenname deutlich genug hinweist. Nebenan liegen Boschstraße, Ruhrstraße und Leunastraße, und so sieht das Viertel auch aus. Dass das schön ist, kann mir keiner erzählen: Meine Großeltern kommen selber aus einem dieser Industriestädtchen, wo man früher SPD wählte, später Pauschalreisen (bzw. FDGB-Reisen) buchte und Schönheit immer als Dekadenz verachtete.

Also muss es am Wetter liegen. Richtig. Ich mag diese milde, leicht diesige Frische. Ich erinnere mich an Urlaubstage an der Ostsee, wo dieses Wetter die Unterbrechung des Schwimm- und Badealltags und das Aufkommen faulenzerischen Glücks anzeigte. Wir waren damals jedes Jahr an der Ostsee, in Ahrenshoop, wo in der Nachfolge Johannes R. Bechers allerlei Semiprominenz urlaubte. Zu denen gehörten wir zwar nicht, da wir weder Westgeld hatten noch einen klingenden Nachnamen à la Maron oder Havemann. Aber mein Vater hatte eine gute Freundin, die über das Etikett „Altkommunistin“ und VVN ein Ferienhäuschen dort gesponsort bekam, sich dafür schämte und das Haus alljährlich kostenlos reihum ihren Freunden übergab. Mein Vater hielt Abstand zu den Besitzern der Nachbarhäuser, die er als faul und neureich verachtete. Wir liefen jeden Morgen schon vor dem Frühstück im Bademantel zum Strand runter, um mit ihm eine Runde zu schwimmen. Ab 14 Grad Wassertemperatur war das Pflichtprogramm. Außer bei Regen. Da konnte man den Vater beim Schwimmen begleiten (und wurde als besonders standhaft belobigt), man konnte aber auch zu Hause bleiben und war doch kein Faulenzer. Regen, das waren lange Frühstücke und kurze Spaziergänge, gut eingepackt, und vor allem: stundenlanges Lesen.

Das alles ist lange her. Mein Vater ist alt und immer noch kämpferisch gesinnt. Und ich liebe ihn mehr trotzdem als deshalb. Ich liebe auch dieses nördliche Deutschland, in dem es so viel regnet, niemand mehr SPD wählt und selbst der Bundespräsident keine Lust mehr hat. Ich finde, die Depression steht dem Land gut zu Gesicht.

Also muss es am Wetter liegen. Richtig. Ich mag diese milde, leicht diesige Frische. Ich erinnere mich an Urlaubstage an der Ostsee, wo dieses Wetter die Unterbrechung des Schwimm- und Badealltags und das Aufkommen faulenzerischen Glücks anzeigte. Wir waren damals jedes Jahr an der Ostsee, in Ahrenshoop, wo in der Nachfolge Johannes R. Bechers allerlei Semiprominenz urlaubte. Zu denen gehörten wir zwar nicht, da wir weder Westgeld hatten noch einen klingenden Nachnamen à la Maron oder Havemann. Aber mein Vater hatte eine gute Freundin, die über das Etikett „Altkommunistin“ und VVN ein Ferienhäuschen dort gesponsort bekam, sich dafür schämte und das Haus alljährlich kostenlos reihum ihren Freunden übergab. Mein Vater hielt Abstand zu den Besitzern der Nachbarhäuser, die er als faul und neureich verachtete. Wir liefen jeden Morgen schon vor dem Frühstück im Bademantel zum Strand runter, um mit ihm eine Runde zu schwimmen. Ab 14 Grad Wassertemperatur war das Pflichtprogramm. Außer bei Regen. Da konnte man den Vater beim Schwimmen begleiten (und wurde als besonders standhaft belobigt), man konnte aber auch zu Hause bleiben und war doch kein Faulenzer. Regen, das waren lange Frühstücke und kurze Spaziergänge, gut eingepackt, und vor allem: stundenlanges Lesen.

Das alles ist lange her. Mein Vater ist alt und immer noch kämpferisch gesinnt. Und ich liebe ihn mehr trotzdem als deshalb. Ich liebe auch dieses nördliche Deutschland, in dem es so viel regnet, niemand mehr SPD wählt und selbst der Bundespräsident keine Lust mehr hat. Ich finde, die Depression steht dem Land gut zu Gesicht.

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 19. Mai 2010

Lesen Sie auch diese Blogs?

damals, 01:30h

Wenn ich mich abends zur zweiten Schicht an den Computer setze, stöbere ich immer erst mal die die Nachbarblogs, und da sind mir dieser Tage einige Frühlingsfotos aufgefallen, so dass auch ich nicht zurückstehen möchte. Wunderbar malerischer Frühling ist es offenbar gerade in Oberitalien, und versteckt in Kommentaren habe ich auch ein nicht weniger schönes Foto aus dem Oderbruch gesehen (auch wenn es da natürlich architektonisch weniger spektakulär zu geht – schließlich ist das Ostelbien). Trist wirken dagegen die jüngst eingestellte Flugplatzansicht aus dem inneren Afrika und die verlassenen Zechen und Bahnhöfe des Ruhrgebiets. Im Rheinland ist man mit dem Rennrad unterwegs und in Bremen sorgt die getreulich abfotografierte Klospülung für herrliches Chaos. Tja, und bei mir, da wird der Radweg zur Arbeit jeden Tag schöner, es könnten richtige glückliche Radtouren sein, wenn ich’s nur nicht immer so eilig hätte. Aber das Gehetze ist nun mal das Abzeichen der Unterschicht, wie man im gemütlichen Oberbayern richtig bemerkt. Und so ärgere ich mich jeden Morgen, kaum dass ich die ersten Momente Glück erradelt habe: weil da schon wieder so ein geschlechtsloses Wesen, Rennrad unterm Hintern, Kapuzenshirt über beide Ohren, ohne links und rechts zu gucken quer meine Bahn abschneidet. Und an der Fußgängerampel stehen fünf Leute und warten geduldig, dass es Grün werde, aber auf den Knopf drückt keiner und ich muss also auch absteigen. Ansonsten aber sind die Fahrten wunderbar. Wie es sich für den Unterschichtler gehört, knipse ich fröhlich mit der billigen Handykamera. Die kann zwar weder das Sonnenglitzern auf der Alster abbilden noch die herrlichen Kastanienblüten an der Christuskirche, aber wie unglaublich grün es ist, das wird schon deutlich. Denn grün wird es jeden Frühling wieder. Vielleicht haben ja die Leute an der Ampel Recht.

... link (0 Kommentare) ... comment

Montag, 15. März 2010

Handybild: Vermisstenanzeige

damals, 22:41h

Seltsam auch, was man so am Wegrand mit der Handykamera knipsen kann, wenn man mit dem Rad von der Arbeit kommt:

Da ist ist also einem die Katze entlaufen und der andere sucht seine Freundin. Oder wie soll ich das deuten? Ich hatte jedenfalls ein ganz ungutes Gefühl, als ich die junge Ausländerin so am Laternenpfahl plakatiert sah. Dachte an den komischen alten Mann, der in Begleitung eines jungen muskulösen Helfers und Übersetzers in unser Büro kam - mit folgendem Anliegen: "Meine Frau soll angeblich hier zum Deutschkurs gehen. Stimmt das? Dann würde ich sie gern mal sprechen." Ganz zu schweigen von der jungen Frau, die in unserer Anwesenheitsliste unter einem Decknamen geführt wurde, auf Antrag des Frauenhauses, in dem sie lebte. Wie dem auch sei: Ich bevorzuge Staaten, in denen die Polizei zuständig ist für Vermisstenanzeigen.

Da ist ist also einem die Katze entlaufen und der andere sucht seine Freundin. Oder wie soll ich das deuten? Ich hatte jedenfalls ein ganz ungutes Gefühl, als ich die junge Ausländerin so am Laternenpfahl plakatiert sah. Dachte an den komischen alten Mann, der in Begleitung eines jungen muskulösen Helfers und Übersetzers in unser Büro kam - mit folgendem Anliegen: "Meine Frau soll angeblich hier zum Deutschkurs gehen. Stimmt das? Dann würde ich sie gern mal sprechen." Ganz zu schweigen von der jungen Frau, die in unserer Anwesenheitsliste unter einem Decknamen geführt wurde, auf Antrag des Frauenhauses, in dem sie lebte. Wie dem auch sei: Ich bevorzuge Staaten, in denen die Polizei zuständig ist für Vermisstenanzeigen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Handybild vom Porzellanteller

damals, 22:32h

Neulich ging es bei Don Alphonsos FAZ-Blog um Porzellan als Garant von Stil (http://faz-community.faz.net/blogs/stuetzen/archive/2010/02/28/famille-rose-oder-die-schwiegermuetter-der-porzellankiste.aspx). Als ich das las, dachte ich an meine Eltern (die auch die Schränke voll mit schönem Porzellan haben), musste zustimmen, aber auch schmunzeln: Die ganzen alten Dinge aufzuheben, das ist sicher stilvoll - und sogar noch mehr: historisch interessant - aber es ist auch ein bisschen seltsam. Das beste Beispiel knipste ich jetzt schnell und unscharf beim Wochenendbesuch:

Den Katzenteller in der Küche schmücken ein Goldrand und die Aufschrift "Zur Erinnerung an den 18. August 1870". Da frage ich leicht belustigt meine Mutter: "Was war denn am 18. August 1870?" und sie antwortet unbeirrt: "Da wurde meine Urgroßmutter geboren." Was sagt man dazu?

Den Katzenteller in der Küche schmücken ein Goldrand und die Aufschrift "Zur Erinnerung an den 18. August 1870". Da frage ich leicht belustigt meine Mutter: "Was war denn am 18. August 1870?" und sie antwortet unbeirrt: "Da wurde meine Urgroßmutter geboren." Was sagt man dazu?

... link (2 Kommentare) ... comment

Sonntag, 14. Februar 2010

Wieder gehört: eine alte Kassette

damals, 21:12h

Erinnert sich noch jemand an Billy Bragg, den englischen Folk-Punker mit Working-Class-Hero-Attitüde? Er begegnete mir gestern, als ich eine alte Lieblingskassette beim Autofahren hörte (das Auto ist komischerweise der einzige Ort, wo sich nicht nur ein Kassettenrekorder befindet, sondern dieser auch noch benutzt wird).

Es ist ja komisch, wenn man über Musik so unvermittelt in die eigene Vergangenheit gerät. Plötzlich war ein altes Pubertätsdilemma wieder da: Ich war ja Ende der siebziger bis Anfang der neunziger Jahre im entsprechenden Alter (ja, so lange dauert eine Pubertät, hierzulande!), und da war Punk die entscheidende Musikrichtung, die entscheidende Lebenshaltung. Aber ich konnte Punk nicht leiden. Mit siebzehn ließ ich mir die Haare wachsen, während mein Kumpel C. sie sich kurz schor. Ich liebte Cat Stevens, Blues und die Dire Straits und wusste, dass ich total veraltet und damit (als DDR-Jugendlicher) auch unnötig systemnah war: Immerhin hatte ich gegen den Kitsch von „Karussell“ zwar politisch-moralische (wegen Pannach und Renft), aber keine musikalischen Vorbehalte.

Und so hörte ich eben allein zu Hause meine Liedermacher, einsam schmachtend – und gestern verwundert über mich selbst: Bettina Wegner und Joan Baez (das ist ja unerträglich, wie konnte ich das nur mögen?!), Bob Dylan und Wolf Biermann (na, immerhin) und den oberpeinlichen Konstantin Wecker. Danach kam André Heller. Merkwürdigerweise kann ich dem im Gegensatz zu Wecker immer noch etwas abgewinnen: Das ist zwar Schwachsinn, aber unbekümmert ehrlich. Und seine kindlich verspielte Androgynität ist allemal moderner als das Macho-Gehabe des gewöhnlichen männlichen Liedermachers.

Die zweite Kassettenseite hab ich wohl ein paar Jahre später bespielt. Das finden sich Tracy Chapman – und eben Billy Bragg. Ich erinnere mich meiner Begeisterung für Tracy Chapman – und der Ablehnung, die ich wegen ihr erfuhr (allenfalls „She`s got a ticket“ war gesellschaftlich akzeptiert, da es als Ausreiser-Lied gehört wurde, was es ja auch ist). Warum hab ich Tracy Chapman so lange vergessen?

Na, und Billy Bragg, das war der Kompromiss: der Liedermacher als Punk. Zum ersten Mal vernommen hab ich seine Musik live, beim „Festival des Politischen Liedes“, ich glaub, ich war damals Soldat – ein verstörendes Erlebnis. Es war eine Gemeinschaftsveranstaltung, bei der nach zwei – drei Liedern eine Gruppe jeweils die nächste ablöste. Das meiste war exotisch-fokloristisch (was man heute Weltmusik nennt) und gefiel mir nicht sonderlich, aber um mich herum die begeistert tanzenden, häufig ausländisch aussehenden Menschen (sogar Schwarze!) machten das mehr als wett – ich genoss das internationale Flair (so wie ich später in Studentenzeiten so manche Goran-Bregovic-CD über mich ergehen ließ – um der Linken und Osteuropäer wegen, die auf ihn standen). Dann betrat Billy Bragg die Bühne, ein junger, dünner Mann im T-Shirt, allein mit seiner E-Gitarre, und machte einen Höllenlärm. Die Tänzer blieben verstört stehen und ich stand mit offenem Mund. Bragg war offenbar belustigt über die Reaktion und machte fröhlich weiter. Ich war beeindruckt.

Später begegnete mir seine Musik noch öfter. Zunehmend beeindruckte mich die noble Haltung dieses Menschen, dessen punkige Seite ich bald als Antihaltung gegen Kitsch begriff und akzeptierte. Wirklich gemocht habe ich sie nie.

Wie gestern Abend dieses Konzert „KlangRaum St.Petri“, in das ich geriet: Sphärenklänge und ein paar Gedichte, zelebrierend vorgetragen im Chorraum einer Kirche. Das Etikett „Esoterik“ drängte sich auf (mir so unangenehm wie „Punk“) – aber es war wie bei Billy Bragg. Man spürte schon nach einigen Minuten die Echtheit und vornehme Hingabe („Spiritualität“ nennt man das heute normalerweise). Hut ab vor solchen Leuten!

Aber die Musik mag ich trotzdem nicht. Ich bleib beim musikalischen Mainstream, bei Tracy Chapman und Cat Stevens. Auch wenn er heute anders heißt.

Es ist ja komisch, wenn man über Musik so unvermittelt in die eigene Vergangenheit gerät. Plötzlich war ein altes Pubertätsdilemma wieder da: Ich war ja Ende der siebziger bis Anfang der neunziger Jahre im entsprechenden Alter (ja, so lange dauert eine Pubertät, hierzulande!), und da war Punk die entscheidende Musikrichtung, die entscheidende Lebenshaltung. Aber ich konnte Punk nicht leiden. Mit siebzehn ließ ich mir die Haare wachsen, während mein Kumpel C. sie sich kurz schor. Ich liebte Cat Stevens, Blues und die Dire Straits und wusste, dass ich total veraltet und damit (als DDR-Jugendlicher) auch unnötig systemnah war: Immerhin hatte ich gegen den Kitsch von „Karussell“ zwar politisch-moralische (wegen Pannach und Renft), aber keine musikalischen Vorbehalte.

Und so hörte ich eben allein zu Hause meine Liedermacher, einsam schmachtend – und gestern verwundert über mich selbst: Bettina Wegner und Joan Baez (das ist ja unerträglich, wie konnte ich das nur mögen?!), Bob Dylan und Wolf Biermann (na, immerhin) und den oberpeinlichen Konstantin Wecker. Danach kam André Heller. Merkwürdigerweise kann ich dem im Gegensatz zu Wecker immer noch etwas abgewinnen: Das ist zwar Schwachsinn, aber unbekümmert ehrlich. Und seine kindlich verspielte Androgynität ist allemal moderner als das Macho-Gehabe des gewöhnlichen männlichen Liedermachers.

Die zweite Kassettenseite hab ich wohl ein paar Jahre später bespielt. Das finden sich Tracy Chapman – und eben Billy Bragg. Ich erinnere mich meiner Begeisterung für Tracy Chapman – und der Ablehnung, die ich wegen ihr erfuhr (allenfalls „She`s got a ticket“ war gesellschaftlich akzeptiert, da es als Ausreiser-Lied gehört wurde, was es ja auch ist). Warum hab ich Tracy Chapman so lange vergessen?

Na, und Billy Bragg, das war der Kompromiss: der Liedermacher als Punk. Zum ersten Mal vernommen hab ich seine Musik live, beim „Festival des Politischen Liedes“, ich glaub, ich war damals Soldat – ein verstörendes Erlebnis. Es war eine Gemeinschaftsveranstaltung, bei der nach zwei – drei Liedern eine Gruppe jeweils die nächste ablöste. Das meiste war exotisch-fokloristisch (was man heute Weltmusik nennt) und gefiel mir nicht sonderlich, aber um mich herum die begeistert tanzenden, häufig ausländisch aussehenden Menschen (sogar Schwarze!) machten das mehr als wett – ich genoss das internationale Flair (so wie ich später in Studentenzeiten so manche Goran-Bregovic-CD über mich ergehen ließ – um der Linken und Osteuropäer wegen, die auf ihn standen). Dann betrat Billy Bragg die Bühne, ein junger, dünner Mann im T-Shirt, allein mit seiner E-Gitarre, und machte einen Höllenlärm. Die Tänzer blieben verstört stehen und ich stand mit offenem Mund. Bragg war offenbar belustigt über die Reaktion und machte fröhlich weiter. Ich war beeindruckt.

Später begegnete mir seine Musik noch öfter. Zunehmend beeindruckte mich die noble Haltung dieses Menschen, dessen punkige Seite ich bald als Antihaltung gegen Kitsch begriff und akzeptierte. Wirklich gemocht habe ich sie nie.

Wie gestern Abend dieses Konzert „KlangRaum St.Petri“, in das ich geriet: Sphärenklänge und ein paar Gedichte, zelebrierend vorgetragen im Chorraum einer Kirche. Das Etikett „Esoterik“ drängte sich auf (mir so unangenehm wie „Punk“) – aber es war wie bei Billy Bragg. Man spürte schon nach einigen Minuten die Echtheit und vornehme Hingabe („Spiritualität“ nennt man das heute normalerweise). Hut ab vor solchen Leuten!

Aber die Musik mag ich trotzdem nicht. Ich bleib beim musikalischen Mainstream, bei Tracy Chapman und Cat Stevens. Auch wenn er heute anders heißt.

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 22. November 2009

Was für ein Lotterleben!

damals, 00:25h

Ist schon ein paar Jahre alt, das Bild - aber immer noch schön.

... link (1 Kommentar) ... comment

Samstag, 17. Oktober 2009

I’m sick of doin‘ straight time

damals, 14:24h

Hochverehrtes Publikum (soweit vorhanden),

den Bericht über mein 1989 kann ich jetzt nicht fortführen (später kommt er bestimmt), nicht nur, weil mein Arbeitsvolumen mal wieder ans und übers Limit steigt, auch weil am Montag die Unterzeichnung meines entfristeten Arbeitsvertrags ins Haus steht. Das macht mir schon seit einer Woche Depressionen: Ich fühle mich arbeitsrechtlich festzementiert im Lohndumping-Bereich (solange man da frei oder befristet arbeitet, kann man sich immer noch selber vorlügen, man würde bald woanders arbeiten).

Ich konnte es überhaupt nur aushalten, indem ich nach langer Zeit mal wieder eine aussichtslose Bewerbung auf das behördlich regulierte Bildungswesen losgelassen habe ... man macht sich ja als Mitarbeiter im in der unter- , um nicht zu sagen de-, regulierten „freien“ Bildungslandschaft keine Vorstellung davon, wie überreguliert es da zugeht (ich hab für das vorgeschriebene Online-Duplikat meiner fix und fertigen Bewerbung für die Akten der Schulbehörde drei Stunden gebraucht, für das bloße Eingeben der Daten!) – und wie entspannt die Mitarbeiter dank dieser Unfreiheit arbeiten („... also Frau W. ist heute nicht im Hause. Die müsste sowieso überhaupt nicht kommen – es sind ja Ferien. Aber da wir eine Stellenangebot zum 1.11. laufen haben, guckt sie manchmal für ein paar Stunden rein ...“)

Ich werde wohl bei den Losern und Analphabeten bleiben ...

Eight years in it feels like you gonna die

But you get used to anything

Sooner or later it becomes your life

…. Seit langem nicht gehört, ist Bruce Springsteens “Ghost of Tom Joad” seit ein paar Tagen wieder mein Ein und Alles und Tröster in der Not …

Man sollte mal eine „Ohne-Mutter-und-Kind-Kur“ erfinden: vier Wochen ohne Maloche, ohne Erziehungs- und Beziehungspflichten, am besten ganz ohne menschlich-herzliche Beziehungen – und nur schlafen, essen, lesen, und wenn es langweilig wird, einen Spielfilm gucken. Das ist mein größter Traum im Moment.

den Bericht über mein 1989 kann ich jetzt nicht fortführen (später kommt er bestimmt), nicht nur, weil mein Arbeitsvolumen mal wieder ans und übers Limit steigt, auch weil am Montag die Unterzeichnung meines entfristeten Arbeitsvertrags ins Haus steht. Das macht mir schon seit einer Woche Depressionen: Ich fühle mich arbeitsrechtlich festzementiert im Lohndumping-Bereich (solange man da frei oder befristet arbeitet, kann man sich immer noch selber vorlügen, man würde bald woanders arbeiten).

Ich konnte es überhaupt nur aushalten, indem ich nach langer Zeit mal wieder eine aussichtslose Bewerbung auf das behördlich regulierte Bildungswesen losgelassen habe ... man macht sich ja als Mitarbeiter im in der unter- , um nicht zu sagen de-, regulierten „freien“ Bildungslandschaft keine Vorstellung davon, wie überreguliert es da zugeht (ich hab für das vorgeschriebene Online-Duplikat meiner fix und fertigen Bewerbung für die Akten der Schulbehörde drei Stunden gebraucht, für das bloße Eingeben der Daten!) – und wie entspannt die Mitarbeiter dank dieser Unfreiheit arbeiten („... also Frau W. ist heute nicht im Hause. Die müsste sowieso überhaupt nicht kommen – es sind ja Ferien. Aber da wir eine Stellenangebot zum 1.11. laufen haben, guckt sie manchmal für ein paar Stunden rein ...“)

Ich werde wohl bei den Losern und Analphabeten bleiben ...

Eight years in it feels like you gonna die

But you get used to anything

Sooner or later it becomes your life

…. Seit langem nicht gehört, ist Bruce Springsteens “Ghost of Tom Joad” seit ein paar Tagen wieder mein Ein und Alles und Tröster in der Not …

Man sollte mal eine „Ohne-Mutter-und-Kind-Kur“ erfinden: vier Wochen ohne Maloche, ohne Erziehungs- und Beziehungspflichten, am besten ganz ohne menschlich-herzliche Beziehungen – und nur schlafen, essen, lesen, und wenn es langweilig wird, einen Spielfilm gucken. Das ist mein größter Traum im Moment.

... link (0 Kommentare) ... comment

... nächste Seite