... newer stories

Montag, 19. November 2018

So war das, Teil 2

damals, 22:22h

Nicht so an dem Freitag, an dem Knut auftauchte. Er musste irgendwann am Nachmittag gekommen sein. Als ich von der Arbeit kam, war Erik schon da, wie immer. Er saß mit einem Fremden an dem Tisch am Fenster, auch das nichts Ungewöhnliches. Die beiden waren ins Gespräch vertieft, sie bemerkten mich kaum. "Das ist Knut aus Berlin", sagte Erik, als er aufsah, weil ich in der Küchenecke rumorte, ich hatte Kartoffeln und Quark mitgebracht. "Knut will ein paar Tage hier bleiben, er hat Stress mit seiner Freundin." - "Hallo Mario", sagte Knut. Ich mochte ihn sofort. Es war ein großer, hagerer Mann mit breiten Schultern und einem intensiven, fast stechenden Blick. Keine fünf Minuten später saß auch ich bei den beiden und diskutierte mit. Es ging um die aktuellen Themen, um Gorbatschow, die Perestroika und warum bei uns von alldem nichts so richtig ankam. Knut meinte, man könne etwas tun, man müsse es sogar.

Da klingelte es, Johanna kam vorbei, es war Abendbrotszeit. Sofort war klar, dass Johanna Knut nicht mochte, und da Erik Johanna mochte, gab es Streit, noch bevor die Kartoffeln gar waren. "Das ist doch Quatsch, was willst du denn tun?" griff sie Knut an. Der konterte: "Natürlich: Du hast einen Studienplatz zu verlieren, du kannst natürlich nichts tun." - "Moment:", Erik versuchte zu schlichten, "Mit Studienplatz oder so nicht hat das nichts zu tun. Johanna meint einfach, dass es noch nicht einmal einen Raum gibt, wo sich genug Leute spitzelfrei versammeln könnten, und dass es ansonsten eine Kamikaze-Aktion einzelner wäre." - "Ich kenne mehrere Pfarrer hier in Merseburg, die uns Räume zur Verfügung stellen würden.", trumpfte Knut auf und damit hatte er mich - und Erik auch, "Woher denn das?", versuchte Johanna noch zu nörgeln, aber mit einem Mal war klar, was zu tun ist. Johanna ging nach Hause, aber wir entwarfen einen Plan. Plötzlich ging alles wie von selbst.

Knut blieb in Merseburg und zwei Wochen später traf sich in den Räumen der Neumarkt-Gemeinde zum ersten Mal ein "Friedenskreis", freitags, zur Feierabendzeit. Aber fast niemand kam, außer Erik und mir nur ein paar Leute von der Jungen Gemeinde, eifrige, unbedarfte junge Menschen, die zu jedem Arbeitskreis gingen, den die Gemeinde anbot. Knut war sauer. "Diese christlichen Schäfchen gehen mir auf den Zeiger! Immer wollen sie Kompromiss, immer nur die ganz kleine Lösung in der Gemeinde, am besten organisiert und behütet von ihrem Pfarrer. Die begreifen doch gar nicht, was los ist. Dass es jetzt drauf ankommt. Mensch, dieser Staat ist am Kippen, wer jetzt eingreift, der kann was erreichen! Wo bleiben eigentlich eure Studenten?!" - "Das ist das Leben, Knut - freitags fahren die Studenten nach Hause. Oder sie gehen tanzen." Damit hatte Erik leider Recht. "Warum probierst du es nicht mittwochs?", warf ich ein. Aber Knut wollte nicht. Oder er hatte anderes im Kopf. Am Wochenende fuhr er jedenfalls nach Berlin und kam erstmal nicht wieder.

Für uns bedeutete das, dass wieder Ruhe einkehrte, dass Johanna wieder auftauchte und dass wir freitags wieder in die Heavy-Disco gingen. Ich erinnere mich an einen dieser Freitage. Johanna brachte zum Abendbrot Kerstin mit, die mir schon im Straßenbild aufgefallen war: eine schmale, sehr blasse, sehr Dunkelhaarige, aber alles andere als ein Gruftie, eher ungelenk als cool, ganz das Gegenstück zu der attraktiven Johanna. Kerstin sagte nicht viel, manchmal warf sie einen kleinen Witz ein. Später in der Disco tanzte sie viel. Anders als Johanna, nicht elegant, sondern hölzern, marionettenhaft, selbstironisch. Ich saß lang am Rand und sah zu. Auf einmal merkte ich, dass Erik und Johanna verschwunden waren. "Tja", sagte Kerstin nur, als sie wieder neben mir stand, "die haben wir wohl verloren." Sie sah mir in die Augen, es hatte etwas von einem plumpen Anmachversuch. Dann lachte sie, und im nächsten Moment war sie wieder auf der Tanzfläche. Ich folgte ihr.

Um halb fünf morgens schloss die Heavydisco ihre Pforten. Kerstin und ich gingen runter zum Neumarkt. Das war nicht nächsten Weges, aber wir kannten die Backstube, die dort an der Hintertür frische Brötchen verkaufte. Wir waren nicht die einzigen - ein halbes Dutzend unserer Mittänzer hatte den Weg schon vor uns gefunden. Aber wir waren die einzigen, die ihre Beute gleich auf dem Rückweg verspeisten, auf der Saalebrücke. "Komisches Brückchen", meinte Kerstin, "komisches Städtchen. Hast du eine Ahnung, was wir hier verloren haben?" - "Ich komm von hier, ich gehör hier her. Bin wohl ein komisches Männchen." - "Das bist du tatsächlich. Ich frag mich wirklich, was du hier verloren hast. Nicht nur, was ich hier verloren hab, frag ich." - "Lass uns gehen." - "Ja, lass uns gehen."

Da klingelte es, Johanna kam vorbei, es war Abendbrotszeit. Sofort war klar, dass Johanna Knut nicht mochte, und da Erik Johanna mochte, gab es Streit, noch bevor die Kartoffeln gar waren. "Das ist doch Quatsch, was willst du denn tun?" griff sie Knut an. Der konterte: "Natürlich: Du hast einen Studienplatz zu verlieren, du kannst natürlich nichts tun." - "Moment:", Erik versuchte zu schlichten, "Mit Studienplatz oder so nicht hat das nichts zu tun. Johanna meint einfach, dass es noch nicht einmal einen Raum gibt, wo sich genug Leute spitzelfrei versammeln könnten, und dass es ansonsten eine Kamikaze-Aktion einzelner wäre." - "Ich kenne mehrere Pfarrer hier in Merseburg, die uns Räume zur Verfügung stellen würden.", trumpfte Knut auf und damit hatte er mich - und Erik auch, "Woher denn das?", versuchte Johanna noch zu nörgeln, aber mit einem Mal war klar, was zu tun ist. Johanna ging nach Hause, aber wir entwarfen einen Plan. Plötzlich ging alles wie von selbst.

Knut blieb in Merseburg und zwei Wochen später traf sich in den Räumen der Neumarkt-Gemeinde zum ersten Mal ein "Friedenskreis", freitags, zur Feierabendzeit. Aber fast niemand kam, außer Erik und mir nur ein paar Leute von der Jungen Gemeinde, eifrige, unbedarfte junge Menschen, die zu jedem Arbeitskreis gingen, den die Gemeinde anbot. Knut war sauer. "Diese christlichen Schäfchen gehen mir auf den Zeiger! Immer wollen sie Kompromiss, immer nur die ganz kleine Lösung in der Gemeinde, am besten organisiert und behütet von ihrem Pfarrer. Die begreifen doch gar nicht, was los ist. Dass es jetzt drauf ankommt. Mensch, dieser Staat ist am Kippen, wer jetzt eingreift, der kann was erreichen! Wo bleiben eigentlich eure Studenten?!" - "Das ist das Leben, Knut - freitags fahren die Studenten nach Hause. Oder sie gehen tanzen." Damit hatte Erik leider Recht. "Warum probierst du es nicht mittwochs?", warf ich ein. Aber Knut wollte nicht. Oder er hatte anderes im Kopf. Am Wochenende fuhr er jedenfalls nach Berlin und kam erstmal nicht wieder.

Für uns bedeutete das, dass wieder Ruhe einkehrte, dass Johanna wieder auftauchte und dass wir freitags wieder in die Heavy-Disco gingen. Ich erinnere mich an einen dieser Freitage. Johanna brachte zum Abendbrot Kerstin mit, die mir schon im Straßenbild aufgefallen war: eine schmale, sehr blasse, sehr Dunkelhaarige, aber alles andere als ein Gruftie, eher ungelenk als cool, ganz das Gegenstück zu der attraktiven Johanna. Kerstin sagte nicht viel, manchmal warf sie einen kleinen Witz ein. Später in der Disco tanzte sie viel. Anders als Johanna, nicht elegant, sondern hölzern, marionettenhaft, selbstironisch. Ich saß lang am Rand und sah zu. Auf einmal merkte ich, dass Erik und Johanna verschwunden waren. "Tja", sagte Kerstin nur, als sie wieder neben mir stand, "die haben wir wohl verloren." Sie sah mir in die Augen, es hatte etwas von einem plumpen Anmachversuch. Dann lachte sie, und im nächsten Moment war sie wieder auf der Tanzfläche. Ich folgte ihr.

Um halb fünf morgens schloss die Heavydisco ihre Pforten. Kerstin und ich gingen runter zum Neumarkt. Das war nicht nächsten Weges, aber wir kannten die Backstube, die dort an der Hintertür frische Brötchen verkaufte. Wir waren nicht die einzigen - ein halbes Dutzend unserer Mittänzer hatte den Weg schon vor uns gefunden. Aber wir waren die einzigen, die ihre Beute gleich auf dem Rückweg verspeisten, auf der Saalebrücke. "Komisches Brückchen", meinte Kerstin, "komisches Städtchen. Hast du eine Ahnung, was wir hier verloren haben?" - "Ich komm von hier, ich gehör hier her. Bin wohl ein komisches Männchen." - "Das bist du tatsächlich. Ich frag mich wirklich, was du hier verloren hast. Nicht nur, was ich hier verloren hab, frag ich." - "Lass uns gehen." - "Ja, lass uns gehen."

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 18. November 2018

So war das, Teil 1

damals, 18:26h

Immer, wenn ich in Leuna bin und meine alte Mutter besuche, die immer noch dort wohnt, dann gehe ich auch einmal auch den Berg runter durch das alte Rössen zur Saale. Ich schlendere ein bisschen am Ufer entlang oder ich nehme die Fußgängerbrücke auf die andre Seite, vorzugsweise im Herbst und Winter, wenn niemand sonst dort unterwegs ist. Meine Gedanken tauchen ein in die Vergangenheit. Aber es ist eigentlich nie die Kindheit, an die ich denke. Es sind die Jahre danach, die ersten Jahre meines Erwachsenseins, die gleichzeitig die letzten der DDR waren. Und ich frage mich, was damals so verkehrt war: die DDR oder ich selber.

Äußerlich sah alles gut aus, ich wohnte in Merseburg und hielt mein Leben für schön, entspannt und ereignislos. Die Arbeit als Betreuer in einer kirchlichen Behinderteneinrichtung gefiel mir und die enge, aber vielzimmrige Dachgeschosswohnung teilte ich mit Erik, einem Chemiestudenten. Ich, als Werktätiger, hatte einen Mietvertrag, und Erik brachte immer Studentinnen mit, die es in den Wohnheimen nicht aushielten. Zum Abendbrot waren wir selten allein.

Am meisten mochten wir Johanna. Sie hatte mit unserer Hilfe eine Wohnung gefunden, zwei winzig kleine Zimmer im Hinterhaus mit Klo übern Hof. Das würde heute keiner mehr zu schätzen wissen, aber es war ein Palast im Vergleich zu dem Wohnheimbett im Plattenbau, das ihr zugestanden hätte. Als ich Johanna das erste Mal sah, hätte ich sie noch nicht einmal für eine Studentin gehalten. Sie sah nicht nach jemandem aus, der künftig in diesem Land etwas werden sollte, mit ihren schwarzen Sachen und roten Haaren. Sie hatte etwas Existenzialistisches, etwas, das eher uns zustand oder besser: mir, denn auch Erik pflegte ja offenbar diese Zwischenexistenz, halb ein zukünftiger Kader der Deutschen Demokratischen Republik und doch halb einer von uns. Wir begegneten Johanna, als sie unseren Hof durchschnüffelte, auf der Suche nach leerstehendem Wohnraum. Erik lud sie gleich zum Abendbrot ein, nicht viel später fand sich auch die kleine Wohnung für sie.

Trotzdem kam Johanna noch oft zum Abendbrot bei uns vorbei, das war ja nicht weit – sie wohnte jetzt direkt an der Sixtikirche, wir zwei Straßen weiter. Bei Tee und Käsebroten diskutierten wir Beziehungsprobleme. „Wenn ich zu einer Frau einfach nur charmant sein will“, sagte ich, „dann glaubt sie gleich, ich wäre scharf auf sie, und fährt die Krallen aus.“ – „Mir geht’s nicht besser“, konterte Erik, „Wenn ich auf eine Frau scharf bin, denkt die nur: Ach, der ist ja charmant, und geht ihrer Wege.“ Johanna lächelte, sie nahm die Huldigung an. Dann gingen wir gemeinsam aus – soweit das in Merseburg möglich war. Wochentags landeten wir gewöhnlich im „Haus des Handwerks“, wo es gratis Schmalzbrote gab zum Bier. Johanna aß sich satt davon, während wir unsere Halb-Liter-Humpen schwenkten und die Männer markierten. So ging es viele Abende. Nur freitags gab es eine Alternative, da öffnete um zehn die „Heavy-Disco“. Schon eine Viertelstunde vor Beginn drängelte sich alles am Eingang. Und wir drängelten mit.

Man kann nicht direkt sagen, dass wir das Zielpublikum dieser Diskothek dargestellt hätten, es ging dort eher rau zu. Vielleicht passte ich noch am ehesten in die Heavy-Disco – ich mochte Musik mit harten Gitarrenriffs und liebte es, headbangend allein zu tanzen. Johanna warf mir einmal vor, das wäre doch nur eine Attitüde, ich sei zu zart, zu schmal, zu klug für diese Musik. Sie täuschte sich, ich fühlte mich wirklich wohl und zuhause dort. Dass sie das nicht liebten, das war mir schon klar, sie bevorzugten Wave und Postpunk, halt so konstruierte Sachen mit komplizierten Texten, für die man gut Englisch können musste, mit artifiziell verzerrten Gitarren und nicht richtig tanzbar. In die Heavy-Disco kamen sie nur, weil es dort lockerer zuging als bei den Hochschulpartys, und es war auch der einzige Ort in Merseburg, der so lange nach Mitternacht geöffnet hatte. Ich war froh über Erik und Johanna, so war ich nicht ganz allein unter den Proleten, wir drei waren schon ein Team, wenn wir hier auftraten, und als solches wurden wir auch wahrgenommen. Mir war das recht.

Äußerlich sah alles gut aus, ich wohnte in Merseburg und hielt mein Leben für schön, entspannt und ereignislos. Die Arbeit als Betreuer in einer kirchlichen Behinderteneinrichtung gefiel mir und die enge, aber vielzimmrige Dachgeschosswohnung teilte ich mit Erik, einem Chemiestudenten. Ich, als Werktätiger, hatte einen Mietvertrag, und Erik brachte immer Studentinnen mit, die es in den Wohnheimen nicht aushielten. Zum Abendbrot waren wir selten allein.

Am meisten mochten wir Johanna. Sie hatte mit unserer Hilfe eine Wohnung gefunden, zwei winzig kleine Zimmer im Hinterhaus mit Klo übern Hof. Das würde heute keiner mehr zu schätzen wissen, aber es war ein Palast im Vergleich zu dem Wohnheimbett im Plattenbau, das ihr zugestanden hätte. Als ich Johanna das erste Mal sah, hätte ich sie noch nicht einmal für eine Studentin gehalten. Sie sah nicht nach jemandem aus, der künftig in diesem Land etwas werden sollte, mit ihren schwarzen Sachen und roten Haaren. Sie hatte etwas Existenzialistisches, etwas, das eher uns zustand oder besser: mir, denn auch Erik pflegte ja offenbar diese Zwischenexistenz, halb ein zukünftiger Kader der Deutschen Demokratischen Republik und doch halb einer von uns. Wir begegneten Johanna, als sie unseren Hof durchschnüffelte, auf der Suche nach leerstehendem Wohnraum. Erik lud sie gleich zum Abendbrot ein, nicht viel später fand sich auch die kleine Wohnung für sie.

Trotzdem kam Johanna noch oft zum Abendbrot bei uns vorbei, das war ja nicht weit – sie wohnte jetzt direkt an der Sixtikirche, wir zwei Straßen weiter. Bei Tee und Käsebroten diskutierten wir Beziehungsprobleme. „Wenn ich zu einer Frau einfach nur charmant sein will“, sagte ich, „dann glaubt sie gleich, ich wäre scharf auf sie, und fährt die Krallen aus.“ – „Mir geht’s nicht besser“, konterte Erik, „Wenn ich auf eine Frau scharf bin, denkt die nur: Ach, der ist ja charmant, und geht ihrer Wege.“ Johanna lächelte, sie nahm die Huldigung an. Dann gingen wir gemeinsam aus – soweit das in Merseburg möglich war. Wochentags landeten wir gewöhnlich im „Haus des Handwerks“, wo es gratis Schmalzbrote gab zum Bier. Johanna aß sich satt davon, während wir unsere Halb-Liter-Humpen schwenkten und die Männer markierten. So ging es viele Abende. Nur freitags gab es eine Alternative, da öffnete um zehn die „Heavy-Disco“. Schon eine Viertelstunde vor Beginn drängelte sich alles am Eingang. Und wir drängelten mit.

Man kann nicht direkt sagen, dass wir das Zielpublikum dieser Diskothek dargestellt hätten, es ging dort eher rau zu. Vielleicht passte ich noch am ehesten in die Heavy-Disco – ich mochte Musik mit harten Gitarrenriffs und liebte es, headbangend allein zu tanzen. Johanna warf mir einmal vor, das wäre doch nur eine Attitüde, ich sei zu zart, zu schmal, zu klug für diese Musik. Sie täuschte sich, ich fühlte mich wirklich wohl und zuhause dort. Dass sie das nicht liebten, das war mir schon klar, sie bevorzugten Wave und Postpunk, halt so konstruierte Sachen mit komplizierten Texten, für die man gut Englisch können musste, mit artifiziell verzerrten Gitarren und nicht richtig tanzbar. In die Heavy-Disco kamen sie nur, weil es dort lockerer zuging als bei den Hochschulpartys, und es war auch der einzige Ort in Merseburg, der so lange nach Mitternacht geöffnet hatte. Ich war froh über Erik und Johanna, so war ich nicht ganz allein unter den Proleten, wir drei waren schon ein Team, wenn wir hier auftraten, und als solches wurden wir auch wahrgenommen. Mir war das recht.

... link (11 Kommentare) ... comment

Das Elend der Autoren

damals, 11:26h

Mein Idealbild war immer William Carlos Williams, von dem ich einmal las, er habe in seiner Arztpraxis eine tiefe Schublade gehabt, mit einer Schreibmaschine drin, und immer, wenn mal kein Patient kam, habe er die aufgezogen und 1 – 2 Zeilen an seinen Gedichten getippt.

Dagegen steht das Bild vom Schriftsteller als öffentliche Person, mit der ich in der DDR aufgewachsen bin. Eine Figur wie Plenzdorf war ein Idol. In der 10.-Klasse-Deutschprüfung konnte ich nur durch die Nennung seines Namens meinen Direktor so verärgern, dass er die Note von 1 auf 2 herabstufte. (Von einer solchen Wirkung kann Botho Strauß nur träumen.) Jedes Christa-Wolf-Wort wurde auf die Goldwaage gelegt, und als von Günther de Bruyns „Neuer Herrlichkeit“ die erste Auflage eingestampft und die zweite Auflage in verminderter Stückzahl auf den Markt kam, dann rannte die halbe Republik, ein Exemplar zu ergattern. So berauschend war der Roman dann gar nicht – egal: Er war relevant.

Und wahrscheinlich schlummert ein Stückchen Sehnsucht nach dieser Relevanz in all den ostsozialisierten Autoren auch heute, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sie sind. Jedenfalls ist es bei mir so. Als ich einmal im Intercity einen Artikel von „unserem db-mobil-Autor Frank Schulz“ las, war ich erschüttert: Ich hatte den Mann für einen erfolgreichen Autor gehalten und daraus gefolgert, dass er von seinen Büchern leben kann.

Und nun erst die erfolglosen Schreiber, von denen ich einige kenne: Da gibt es eine Frau, die schreibt an ihrem vierten Gedichtband bei einem Bezahlverlag und lebt von Frührente und Grundsicherung, weil sie vor verletzten Stolz auch noch krank geworden ist. Ich kenne einen Mann, der sogar am Literaturinstitut in Leipzig studiert hat, aber seinen ersten Roman hat dann niemand rezensiert, er gibt Integrationskurse, wäre seine Frau nicht, müsste er die Kinder wohl auch von Hartz IV ernähren. Und nun lern ich einen Menschen kennen, der ebenfalls von Integrationskursen lebt, und schon beim zweiten Bier erzählt er mir, dass er seit zehn Jahren an einem Roman schreibt und dass er sich im Grunde als Schriftsteller sieht. Können Sie verstehen, dass ich zusammengezuckt bin wie Schneewittchens böse Königin vor dem Spiegel und nichts erwähnt habe von meinen Schreibversuchen? Es ist einfach zu peinlich.

Zum Glück hab ich meine Schublade und die heißt blogger.de. Da werde ich mein neuestes Werk reinstopfen.

Dagegen steht das Bild vom Schriftsteller als öffentliche Person, mit der ich in der DDR aufgewachsen bin. Eine Figur wie Plenzdorf war ein Idol. In der 10.-Klasse-Deutschprüfung konnte ich nur durch die Nennung seines Namens meinen Direktor so verärgern, dass er die Note von 1 auf 2 herabstufte. (Von einer solchen Wirkung kann Botho Strauß nur träumen.) Jedes Christa-Wolf-Wort wurde auf die Goldwaage gelegt, und als von Günther de Bruyns „Neuer Herrlichkeit“ die erste Auflage eingestampft und die zweite Auflage in verminderter Stückzahl auf den Markt kam, dann rannte die halbe Republik, ein Exemplar zu ergattern. So berauschend war der Roman dann gar nicht – egal: Er war relevant.

Und wahrscheinlich schlummert ein Stückchen Sehnsucht nach dieser Relevanz in all den ostsozialisierten Autoren auch heute, ganz unabhängig davon, wie erfolgreich sie sind. Jedenfalls ist es bei mir so. Als ich einmal im Intercity einen Artikel von „unserem db-mobil-Autor Frank Schulz“ las, war ich erschüttert: Ich hatte den Mann für einen erfolgreichen Autor gehalten und daraus gefolgert, dass er von seinen Büchern leben kann.

Und nun erst die erfolglosen Schreiber, von denen ich einige kenne: Da gibt es eine Frau, die schreibt an ihrem vierten Gedichtband bei einem Bezahlverlag und lebt von Frührente und Grundsicherung, weil sie vor verletzten Stolz auch noch krank geworden ist. Ich kenne einen Mann, der sogar am Literaturinstitut in Leipzig studiert hat, aber seinen ersten Roman hat dann niemand rezensiert, er gibt Integrationskurse, wäre seine Frau nicht, müsste er die Kinder wohl auch von Hartz IV ernähren. Und nun lern ich einen Menschen kennen, der ebenfalls von Integrationskursen lebt, und schon beim zweiten Bier erzählt er mir, dass er seit zehn Jahren an einem Roman schreibt und dass er sich im Grunde als Schriftsteller sieht. Können Sie verstehen, dass ich zusammengezuckt bin wie Schneewittchens böse Königin vor dem Spiegel und nichts erwähnt habe von meinen Schreibversuchen? Es ist einfach zu peinlich.

Zum Glück hab ich meine Schublade und die heißt blogger.de. Da werde ich mein neuestes Werk reinstopfen.

... link (4 Kommentare) ... comment

Samstag, 27. Oktober 2018

Flüchtigkeitsfehler

damals, 21:54h

Ich war so stolz, dass ich sie alle so gut alphabetisiert habe, und jetzt, gestern, guckt ein Schüler mit entsetztem Blick aus dem Fenster.

Ich: "Was ist denn?"

Er: "Da draußen, da steht `'Kanacke'!"

Ich: "Was ist denn?"

Er: "Da draußen, da steht `'Kanacke'!"

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 10. Oktober 2018

Sex und Zuckerrübensirup

damals, 13:52h

Vielleicht ist das ein Grund, warum ich mich mit den aktiven, selbstbestimmten, direkten Frauen und den zugehörigen Männern, die auf unerschütterliche Weise auf dem Boden irgendwelcher Tatsachen (meist finanzieller Natur) stehen und entsprechend agieren, so schlecht verstehe (obwohl wir uns mitunter sogar mögen): Meine Sexualität tickt anders.

Eine dieser Frauen ist offenbar auch die Autorin des Romans, den ich gerade lese (und dessen rationale Seite mir außerordentlich gefällt). Sie zeichnet folgendes Negativbild schlechter Sexualität: „Unmaßgeblicher, bewährter Sex hat sich durch mein Leben gezogen wie Zuckerrübensirup, bis ich glaubte, so sei es eben, es müsse wohl so sein.“ Ein schöner Satz.

Nun, was mich betrifft: Ich liebe Zuckerrübensirup, habe ihn schon immer geliebt und esse ihn auch jetzt oft, nicht den dünnen, flüssigen von Gr***er, nein, den vom örtlichen Bio-Großbetrieb, der so schön süß, schwarz und zäh und klebrig ist. Macht schwerfällig und glücklich.

Eine dieser Frauen ist offenbar auch die Autorin des Romans, den ich gerade lese (und dessen rationale Seite mir außerordentlich gefällt). Sie zeichnet folgendes Negativbild schlechter Sexualität: „Unmaßgeblicher, bewährter Sex hat sich durch mein Leben gezogen wie Zuckerrübensirup, bis ich glaubte, so sei es eben, es müsse wohl so sein.“ Ein schöner Satz.

Nun, was mich betrifft: Ich liebe Zuckerrübensirup, habe ihn schon immer geliebt und esse ihn auch jetzt oft, nicht den dünnen, flüssigen von Gr***er, nein, den vom örtlichen Bio-Großbetrieb, der so schön süß, schwarz und zäh und klebrig ist. Macht schwerfällig und glücklich.

... link (6 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 13. September 2018

Die gute, alte Stasi-Manier

damals, 15:09h

Als ich zwanzig war, ein Spätpubertierender, lag ich im Clinch mit meinem Vater, der berufliche Pläne für mich hatte, die mir nicht passten. Viele haben mich damals in meiner Suche nach einem eigenen Weg bestärkt und unterstützt. Inzwischen weiß ich – dank der Aktenoffenlegung – dass eine ganze Reihe von ihnen das in geheimdienstlichem Auftrag tat: Die Stasi wollte das Zerwürfnis zwischen mir und meinem Vater vergrößern, um dessen Ruf zu schädigen. „Zersetzung“ nannte sich das: Vornerum den wohlmeinenden Freund rauskehren, tatsächlich aber destabilisieren, zersetzen.

Oder – ebenfalls damals – der Stasi-Chef meiner Armee-Einheit: Er lud mich zu Gesprächen, in seiner Rolle als Polit-Chef (dass er auch Stasi-Offizier ist, ahnte ich in meiner Naivität nicht), markierte den väterlichen Staatsfunktionär, der die Irrwege des jungen Mannes versteht und ihn mit freundlichen Worten für die Sache des Staates zu gewinnen sucht. Gleichzeitig erwirkte er insgeheim ein Studienverbot für mich. Auch hier: Nach vorne die Maske des loyalen, ehrlichen Beamten, dahinter: die Intriganz des Geheimdienstlers.

So gesehen handelt doch Hans-Georg Maaßen hochprofessionell: Er sieht eine Schwäche beim Gegner, der Kanzlerin, die eine Medienübertreibung verbal aufgegriffen hat. Nun wäre es ja dumm von ihm, ehrlich, loyal zu sein, die Umstände durch sein Amt zu überprüfen (V-Leute vor Ort wird er ja wohl genug gehabt haben, wenn sich so viele Rechte zusammenrotten) und – wenn die Übertreibung nun wirklich unverhältnismäßig gewesen sein sollte - einen Bericht an seinen Innenminister zu verfassen.

Aber das hieße, eine Chance vorbeigehen zu lassen. Nein, Zersetzung geht anders: Er behauptet erstmal wieder besseren Wissens und möglichst volksnah öffentlich, also in der BILD-Zeitung, das sei alles eine Lüge – um beim Publikum das Narrativ von der Lügenpresse zu aktivieren. Wenn er so die größtmögliche Aufmerksamkeit und Aufregung erlangt hat, rudert er halb zurück: Er sei falsch verstanden worden und habe eigentlich „Übertreibung“ gemeint und nicht „Lüge“. Und lässt den korrekten Beamten raushängen, der sich von rechten Meinungsmachern distanziert. Das kann er jetzt ja auch ruhig tun – denn die übernehmen die Staffel und erledigen den Rest. Ziel erreicht: Zersetzung des Gegners.

Oder – ebenfalls damals – der Stasi-Chef meiner Armee-Einheit: Er lud mich zu Gesprächen, in seiner Rolle als Polit-Chef (dass er auch Stasi-Offizier ist, ahnte ich in meiner Naivität nicht), markierte den väterlichen Staatsfunktionär, der die Irrwege des jungen Mannes versteht und ihn mit freundlichen Worten für die Sache des Staates zu gewinnen sucht. Gleichzeitig erwirkte er insgeheim ein Studienverbot für mich. Auch hier: Nach vorne die Maske des loyalen, ehrlichen Beamten, dahinter: die Intriganz des Geheimdienstlers.

So gesehen handelt doch Hans-Georg Maaßen hochprofessionell: Er sieht eine Schwäche beim Gegner, der Kanzlerin, die eine Medienübertreibung verbal aufgegriffen hat. Nun wäre es ja dumm von ihm, ehrlich, loyal zu sein, die Umstände durch sein Amt zu überprüfen (V-Leute vor Ort wird er ja wohl genug gehabt haben, wenn sich so viele Rechte zusammenrotten) und – wenn die Übertreibung nun wirklich unverhältnismäßig gewesen sein sollte - einen Bericht an seinen Innenminister zu verfassen.

Aber das hieße, eine Chance vorbeigehen zu lassen. Nein, Zersetzung geht anders: Er behauptet erstmal wieder besseren Wissens und möglichst volksnah öffentlich, also in der BILD-Zeitung, das sei alles eine Lüge – um beim Publikum das Narrativ von der Lügenpresse zu aktivieren. Wenn er so die größtmögliche Aufmerksamkeit und Aufregung erlangt hat, rudert er halb zurück: Er sei falsch verstanden worden und habe eigentlich „Übertreibung“ gemeint und nicht „Lüge“. Und lässt den korrekten Beamten raushängen, der sich von rechten Meinungsmachern distanziert. Das kann er jetzt ja auch ruhig tun – denn die übernehmen die Staffel und erledigen den Rest. Ziel erreicht: Zersetzung des Gegners.

... link (12 Kommentare) ... comment

Montag, 10. September 2018

Eine Liebesbeziehung ...

damals, 23:16h

... lebt auch davon, dass man sie schönredet, dass man Fehler im System verdrängt oder stillschweigend korrigiert, je nach Möglichkeit, und dass man das, was funktioniert, was beglückt, unentwegt feiert.

Das gilt natürlich auch umgekehrt, wie man derzeit auf dem Feld der Politik erleben kann: Wenn man Probleme nur jahrelang vehement genug herbeiredet, dann sind sie irgendwann auch da und werden bedrohlich. Man muss nur fest genug an sie glauben.

Das gilt natürlich auch umgekehrt, wie man derzeit auf dem Feld der Politik erleben kann: Wenn man Probleme nur jahrelang vehement genug herbeiredet, dann sind sie irgendwann auch da und werden bedrohlich. Man muss nur fest genug an sie glauben.

... link (1 Kommentar) ... comment

Sonntag, 2. September 2018

Longlist vom Buchpreis 2018 – mein subjektiver Eindruck

damals, 23:02h

In manchen Momenten ist es wirklich schön, in der Großstadt zu wohnen: Das war vor ein paar Tagen ein Leseabend mit fast allen der Nominierten für den Buchpreis. Ich konnte da einfach hinradeln und mir das angucken. Ich stelle meine Eindrücke hier ins Netz – vielleicht ist ja das eine oder andere für Sie interessant.

Insgesamt war das ein bisschen wie ein Sportereignis – in einer großen Halle, die etwas von einer Sporthalle hatte, und zeitlich straff durchorganisiert: immer 5 min Interview und 10 min Lesen und schwupps der Nächste.

Zuerst kam Franziska Hauser auf die Bühne. Sie las aus „Die Gewitterschwimmerin“ – das war nett, anekdotisch, belanglos. Die Autorin erzählte im einleitenden Interview von den Schwierigkeiten und Wirkungen, ein Buch über die eigene Familie zu schreiben, schreibend herauszufinden, warum ihre Mutter „ein Biest“ gewesen sei und welche Bedeutung ihr Großvater, ein ostdeutscher Prominenter und Kulturfunktionär, für seine Frau und für die ganze Familie gehabt hatte. Ich konnte mir gut vorstellen, wie so ein Text in einer Familie funktioniert als Katalysator. Als Außenstehender fand ichs aber langweilig. Zumal wir Geschichten aus dem ostdeutschen Funktionärsmilieu nun wirklich schon genug, eigentlich zu viele gehört haben.

Gleich danach wieder ein Buch über eine Mutter, nun aber westdeutsch-individualistisch, von Susanne Fritz („Wie kam der Krieg ins Kind?“), die dem Schicksal ihrer Mutter in einem polnischen GPU-Lager der Nachkriegszeit nachforschte. Statt Plauderei gabs hier Psychologie, die volle Dosis: Eindrucksvoll, stimmig wirkte das auf mich, leider auch ein bisschen weinerlich.

Auch Adolf Muschgs Lesung aus „Heimkehr nach Hiroshima“ begeisterte mich nicht, umso mehr dagegen der Autor selbst, der im Interview in wenigen Worten Kluges vermitteln konnte über das Verhältnis von Natur und Mensch: wo z.B. bei Adalbert Stifters meisterhafter Naturidylle der Knackpunkt ist, nämlich beim eigenen körperlichen Ich des Autors, das in den Beschreibungen so auffällig fehlt („und diesen Körper hat er dann ja auch umgebracht“), oder warum er pessimistisch ist betreffs der zukünftigen Entwicklung der Menschheit: weil der Mensch Dinge zu tun in der Lage ist, deren Folgen außerhalb seiner Wahrnehmungsfähigkeit liegen. Ob Muschgs Buch gut ist, weiß ich nicht, klug ist es sicher.

Ganz anders „Lebt wohl, ihr Genossen und Geliebten!“, bereits das zweite Buch der rumänischen Funktionärstochter Carmen-Francesca Banciu über ihren Vater: ein balkanesisch sprudelndes Dokument der Vaterfixierung. Sicher witzig. Aber brauchen tut das keiner.

Da gefiel mir der Text der Schweizerin Gianna Molinari „Hier ist noch alles möglich“ besser: eine mysteriöse, offenbar hochsymbolische Geschichte über eine Nachtwächterin in einer fast verlassenen Fabrik, über das Gelände streift laut Überwachungskamera ein Wolf. Der gelesene Ausschnitt war trocken, distanziert erzählt, mit viel Konjunktiv I, und dennoch interessant. Könnte was sein.

Eckhart Nickel dagegen ist sicher nichts: ein promovierter Kunsthistoriker mit nach hinten gegelten Haaren, der Thomas Bernhard verehrt und schon mit Christian Kracht in Nepal der Atmosphäre des Ortes nachgespürt hat. Auch in seinem Textausschnitt gab er den Décadent: Der männliche Protagonist hieß Bergheim, die weibliche Charlotte, also mit Vornamen, und Bergheim war natürlich narzisstisch und paranoid, vielleicht stand er auch unter Drogen.

Christina Viragh war die nächste, von ihr hatte ich schon im Internet gehört und eine Leseprobe probiert: „Eine dieser Nächte“ erzählt eine Nacht im Flugzeug, in der ein penetranter Ami die anderen zum Reden bringt und selbst ungeahnte innere Katastrophen offenbart. Das war ganz korrekt erzählt, mir sagte das nichts.

Dann wieder ein Ostdeutscher, ausgebildet am Leipziger Literaturinstitut: Matthias Senkel, „Dunkle Zahlen“, es geht um eine „Spartakiade“ realsozialistischer Informatiker 1985 in Moskau. Von der in den Feuilletons gerühmten und teils auch bekrittelten überbordenden Wildheit des Textes war an dem Abend nichts zu spüren: Ich fand den Ausschnitt sehr schön erzählt, nur thematisch interessierte mich das gar nicht.

Das mag persönliche Gründe haben (meine Abneigung gegen Osteliten), und persönliche Gründe hatte es auch, dass das nächste Buch mich begeisterte. Im Interview war mir Gert Loschütz erstmal noch nicht so sympathisch – er wirkte ein bisschen wie Erich Loest oder Henry Hübchen: ein älterer Ossi, der seine Intellektualität mit burschikoser, gespielt prolliger Attitüde überspielt. Sein Text aber war großartig: konventionell erzählt, aber sensibel, eindringlich, ernsthaft – und bar jeder Attitüde. Inhaltlich geht es um die Geschichte einer Flucht von Ost- nach Westdeutschland, auch das für mich interessant.

Auch Susanne Röckel gefiel mir. Sie erzählte im Interview von ihrem Erstberuf als Übersetzerin (Frage: „Muss der Übersetzer nicht mit der Übersetzung immer auch ein neues Kunstwerk schaffen?“ – „Ja, wenns schlecht ist, ganz besonders.“). So war auch der Text aus „Der Vogelgott“, den sie las: fein boshaft, satirisch ohne jede Grobheit. Sehr schön.

Maria Cecilia Barbetta las dann aus „Nachtleuchten“, eine ebenfalls satirische Geschichte aus dem Argentinien des Jahres 1974. Gefiel mir nicht so, da ich mit der blumigen lateinamerikanischen Art nicht so klarkomme (Barbetta begeisterte sich an der Gruseligkeit des Umstands, dass sie zur Lesung zu spät gekommen war, da ihr Zug in eine Schafherde gerast war in der Lüneburger Heide: „Ich bin abergläubisch.“), vor allem aber, denke ich, kann ich als in der Materie völlig Unwissender den vermutlichen Anspielungsreichtum des Textes nicht genießen. Ist was für Experten.

Auch Josef Oberhollenzer war mir fremd, ein Südtiroler Spät-68er: Warum er seine Bücher in Kleinschreibung verfasse? Er tippe auf einer alten Olivetti, bei der die Taste für Großbuchstaben unnötig viel Kraft verbrauche. Mir erschien er wie ein trotzköpfiger Chaot, der sein Chaos schlitzohrig als Kunst tarnt. Sein Buch „Sülzrather“ handelte von einem Querschnittsgelähmten, der Schuhfetischist ist, der gelesene Ausschnitt befasste sich mit Schuhsorten und bestand zum großen Teil aus von Sülzrather vergebenen Schuhsortennamen. Zerhackt wurde der Text von Fußnoten, die der Autor grundsätzlich mitlas, um anschließend den zerhackten Satz nochmal ohne Fußnote zu wiederholen. So ein Spiel mit Fußnoten kann witzig sein (ich erinnere mich an Polityckis „Weiberroman“, in dem das zum Kranklachen war), hier diente es offenbar der Herstellung von Chaos.

Daher war es von den Organisatoren ganz clever ausgedacht, nun Inger-Maria Mahlke folgen zu lassen, Juristin, Hochschulassistentin der Kriminologie, nun im wahrsten Wortsinn professionelle Schriftstellerin (die Liste der von ihr besuchten Seminare und errungenen Preise liest sich wie die Veröffentlichungsliste auf einer Uni-Webseite). Eine hohe, schlanke, schöne – nein, eher attraktive Frau, die Perfektion ausstrahlte und einen ebensolchen Text vorlas. „Archipel“ (es geht darin um Teneriffa und dessen Geschichte) ist sicher ein gutes Buch, sicherlich besser als ihr etwas unterkühlter Auftritt.

Zu Arno Geiger interessant fand ich, wie er davon erzählte, wie er schon einmal den Buchpreis bekommen hatte: „Ich weiß nicht warum, das Buch, das ich vorher geschrieben hatte, >Schöne Freunde<, fand ich eigentlich genau so gut, und das hat niemand beachtet ... Der Preis hat mein Leben verändert. Ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen.“ Sein aktuelles Buch heißt „Unter der Drachenwand“, eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Was er las, fand ich gut und genau erzählt, der Funken des Interesses sprang dennoch nicht über.

Und zum Schluss Helene Hegemann, die Berühmte. Ich hab ihre Biografie nochmal bei Wikipedia nachgelesen hinterher – das grenzt ja an Kindesmissbrauch, was der Vater mit ihr gemacht hat. Und das erklärt auch manches: Sie wirkte auf der Bühne wie 16 (deshalb hab ich nachgelesen: wie alt sie nun wirklich ist), und was sie vorlas, wirkte auch so: authentisch, pubertär, ein bisschen simpel. „Vielleicht muss sie was nachholen.“ meinte meine Frau, als ich ihr davon erzählte. Na, und das wollen wir ihr mal gönnen.

So, Ende der Geschichte. Schreiben Sie mir doch, wenn Sie eins der Bücher besser kennen als ich durch diese winzigen Ausschnitte!

Insgesamt war das ein bisschen wie ein Sportereignis – in einer großen Halle, die etwas von einer Sporthalle hatte, und zeitlich straff durchorganisiert: immer 5 min Interview und 10 min Lesen und schwupps der Nächste.

Zuerst kam Franziska Hauser auf die Bühne. Sie las aus „Die Gewitterschwimmerin“ – das war nett, anekdotisch, belanglos. Die Autorin erzählte im einleitenden Interview von den Schwierigkeiten und Wirkungen, ein Buch über die eigene Familie zu schreiben, schreibend herauszufinden, warum ihre Mutter „ein Biest“ gewesen sei und welche Bedeutung ihr Großvater, ein ostdeutscher Prominenter und Kulturfunktionär, für seine Frau und für die ganze Familie gehabt hatte. Ich konnte mir gut vorstellen, wie so ein Text in einer Familie funktioniert als Katalysator. Als Außenstehender fand ichs aber langweilig. Zumal wir Geschichten aus dem ostdeutschen Funktionärsmilieu nun wirklich schon genug, eigentlich zu viele gehört haben.

Gleich danach wieder ein Buch über eine Mutter, nun aber westdeutsch-individualistisch, von Susanne Fritz („Wie kam der Krieg ins Kind?“), die dem Schicksal ihrer Mutter in einem polnischen GPU-Lager der Nachkriegszeit nachforschte. Statt Plauderei gabs hier Psychologie, die volle Dosis: Eindrucksvoll, stimmig wirkte das auf mich, leider auch ein bisschen weinerlich.

Auch Adolf Muschgs Lesung aus „Heimkehr nach Hiroshima“ begeisterte mich nicht, umso mehr dagegen der Autor selbst, der im Interview in wenigen Worten Kluges vermitteln konnte über das Verhältnis von Natur und Mensch: wo z.B. bei Adalbert Stifters meisterhafter Naturidylle der Knackpunkt ist, nämlich beim eigenen körperlichen Ich des Autors, das in den Beschreibungen so auffällig fehlt („und diesen Körper hat er dann ja auch umgebracht“), oder warum er pessimistisch ist betreffs der zukünftigen Entwicklung der Menschheit: weil der Mensch Dinge zu tun in der Lage ist, deren Folgen außerhalb seiner Wahrnehmungsfähigkeit liegen. Ob Muschgs Buch gut ist, weiß ich nicht, klug ist es sicher.

Ganz anders „Lebt wohl, ihr Genossen und Geliebten!“, bereits das zweite Buch der rumänischen Funktionärstochter Carmen-Francesca Banciu über ihren Vater: ein balkanesisch sprudelndes Dokument der Vaterfixierung. Sicher witzig. Aber brauchen tut das keiner.

Da gefiel mir der Text der Schweizerin Gianna Molinari „Hier ist noch alles möglich“ besser: eine mysteriöse, offenbar hochsymbolische Geschichte über eine Nachtwächterin in einer fast verlassenen Fabrik, über das Gelände streift laut Überwachungskamera ein Wolf. Der gelesene Ausschnitt war trocken, distanziert erzählt, mit viel Konjunktiv I, und dennoch interessant. Könnte was sein.

Eckhart Nickel dagegen ist sicher nichts: ein promovierter Kunsthistoriker mit nach hinten gegelten Haaren, der Thomas Bernhard verehrt und schon mit Christian Kracht in Nepal der Atmosphäre des Ortes nachgespürt hat. Auch in seinem Textausschnitt gab er den Décadent: Der männliche Protagonist hieß Bergheim, die weibliche Charlotte, also mit Vornamen, und Bergheim war natürlich narzisstisch und paranoid, vielleicht stand er auch unter Drogen.

Christina Viragh war die nächste, von ihr hatte ich schon im Internet gehört und eine Leseprobe probiert: „Eine dieser Nächte“ erzählt eine Nacht im Flugzeug, in der ein penetranter Ami die anderen zum Reden bringt und selbst ungeahnte innere Katastrophen offenbart. Das war ganz korrekt erzählt, mir sagte das nichts.

Dann wieder ein Ostdeutscher, ausgebildet am Leipziger Literaturinstitut: Matthias Senkel, „Dunkle Zahlen“, es geht um eine „Spartakiade“ realsozialistischer Informatiker 1985 in Moskau. Von der in den Feuilletons gerühmten und teils auch bekrittelten überbordenden Wildheit des Textes war an dem Abend nichts zu spüren: Ich fand den Ausschnitt sehr schön erzählt, nur thematisch interessierte mich das gar nicht.

Das mag persönliche Gründe haben (meine Abneigung gegen Osteliten), und persönliche Gründe hatte es auch, dass das nächste Buch mich begeisterte. Im Interview war mir Gert Loschütz erstmal noch nicht so sympathisch – er wirkte ein bisschen wie Erich Loest oder Henry Hübchen: ein älterer Ossi, der seine Intellektualität mit burschikoser, gespielt prolliger Attitüde überspielt. Sein Text aber war großartig: konventionell erzählt, aber sensibel, eindringlich, ernsthaft – und bar jeder Attitüde. Inhaltlich geht es um die Geschichte einer Flucht von Ost- nach Westdeutschland, auch das für mich interessant.

Auch Susanne Röckel gefiel mir. Sie erzählte im Interview von ihrem Erstberuf als Übersetzerin (Frage: „Muss der Übersetzer nicht mit der Übersetzung immer auch ein neues Kunstwerk schaffen?“ – „Ja, wenns schlecht ist, ganz besonders.“). So war auch der Text aus „Der Vogelgott“, den sie las: fein boshaft, satirisch ohne jede Grobheit. Sehr schön.

Maria Cecilia Barbetta las dann aus „Nachtleuchten“, eine ebenfalls satirische Geschichte aus dem Argentinien des Jahres 1974. Gefiel mir nicht so, da ich mit der blumigen lateinamerikanischen Art nicht so klarkomme (Barbetta begeisterte sich an der Gruseligkeit des Umstands, dass sie zur Lesung zu spät gekommen war, da ihr Zug in eine Schafherde gerast war in der Lüneburger Heide: „Ich bin abergläubisch.“), vor allem aber, denke ich, kann ich als in der Materie völlig Unwissender den vermutlichen Anspielungsreichtum des Textes nicht genießen. Ist was für Experten.

Auch Josef Oberhollenzer war mir fremd, ein Südtiroler Spät-68er: Warum er seine Bücher in Kleinschreibung verfasse? Er tippe auf einer alten Olivetti, bei der die Taste für Großbuchstaben unnötig viel Kraft verbrauche. Mir erschien er wie ein trotzköpfiger Chaot, der sein Chaos schlitzohrig als Kunst tarnt. Sein Buch „Sülzrather“ handelte von einem Querschnittsgelähmten, der Schuhfetischist ist, der gelesene Ausschnitt befasste sich mit Schuhsorten und bestand zum großen Teil aus von Sülzrather vergebenen Schuhsortennamen. Zerhackt wurde der Text von Fußnoten, die der Autor grundsätzlich mitlas, um anschließend den zerhackten Satz nochmal ohne Fußnote zu wiederholen. So ein Spiel mit Fußnoten kann witzig sein (ich erinnere mich an Polityckis „Weiberroman“, in dem das zum Kranklachen war), hier diente es offenbar der Herstellung von Chaos.

Daher war es von den Organisatoren ganz clever ausgedacht, nun Inger-Maria Mahlke folgen zu lassen, Juristin, Hochschulassistentin der Kriminologie, nun im wahrsten Wortsinn professionelle Schriftstellerin (die Liste der von ihr besuchten Seminare und errungenen Preise liest sich wie die Veröffentlichungsliste auf einer Uni-Webseite). Eine hohe, schlanke, schöne – nein, eher attraktive Frau, die Perfektion ausstrahlte und einen ebensolchen Text vorlas. „Archipel“ (es geht darin um Teneriffa und dessen Geschichte) ist sicher ein gutes Buch, sicherlich besser als ihr etwas unterkühlter Auftritt.

Zu Arno Geiger interessant fand ich, wie er davon erzählte, wie er schon einmal den Buchpreis bekommen hatte: „Ich weiß nicht warum, das Buch, das ich vorher geschrieben hatte, >Schöne Freunde<, fand ich eigentlich genau so gut, und das hat niemand beachtet ... Der Preis hat mein Leben verändert. Ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen.“ Sein aktuelles Buch heißt „Unter der Drachenwand“, eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Was er las, fand ich gut und genau erzählt, der Funken des Interesses sprang dennoch nicht über.

Und zum Schluss Helene Hegemann, die Berühmte. Ich hab ihre Biografie nochmal bei Wikipedia nachgelesen hinterher – das grenzt ja an Kindesmissbrauch, was der Vater mit ihr gemacht hat. Und das erklärt auch manches: Sie wirkte auf der Bühne wie 16 (deshalb hab ich nachgelesen: wie alt sie nun wirklich ist), und was sie vorlas, wirkte auch so: authentisch, pubertär, ein bisschen simpel. „Vielleicht muss sie was nachholen.“ meinte meine Frau, als ich ihr davon erzählte. Na, und das wollen wir ihr mal gönnen.

So, Ende der Geschichte. Schreiben Sie mir doch, wenn Sie eins der Bücher besser kennen als ich durch diese winzigen Ausschnitte!

... link (6 Kommentare) ... comment

Dienstag, 24. Juli 2018

Volkes Stimme

damals, 09:58h

Gestern an der Tankstelle: Ein Mann ist vor mir dran mit Bezahlen und kramt seine Groschen raus. Der Tankwart, ein Türke, murmelt was von Deutscher Mark, die er haben will.

Ich: "Die wird uns auch nicht retten."

Er: "Doch! Merkel weg und die Deutsche Mark zurück, dann gehts uns wieder gut."

Ich: "So einfach isses nicht."

Er: "Doch, doch. Merkel weg und die Deutsche Mark zurück ...", er schweigt einen Moment lächelnd, "... und dann den Erdogan her!"

Ich: "Na, danke! Hitler hatten wir schon, brauchen wir nicht nochmal."

Er: "Der Hitler war gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Zum Beispiel die KZs, die haben eigentlich die Engländer erfunden."

Ich: "Der Hitler hat gar nichts erfunden."

Er: "Doch, ganz viel. Haben Sie sein Buch gelesen? Ich hab sein Buch gelesen."

An dieser Stelle war mein Bezahlvorgang beendet und ich konnte dne Ort des Grauens verlassen.

Ich: "Die wird uns auch nicht retten."

Er: "Doch! Merkel weg und die Deutsche Mark zurück, dann gehts uns wieder gut."

Ich: "So einfach isses nicht."

Er: "Doch, doch. Merkel weg und die Deutsche Mark zurück ...", er schweigt einen Moment lächelnd, "... und dann den Erdogan her!"

Ich: "Na, danke! Hitler hatten wir schon, brauchen wir nicht nochmal."

Er: "Der Hitler war gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Zum Beispiel die KZs, die haben eigentlich die Engländer erfunden."

Ich: "Der Hitler hat gar nichts erfunden."

Er: "Doch, ganz viel. Haben Sie sein Buch gelesen? Ich hab sein Buch gelesen."

An dieser Stelle war mein Bezahlvorgang beendet und ich konnte dne Ort des Grauens verlassen.

... link (2 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 18. Juli 2018

Die Basis muss stimmen oder „Einer muss den Job ja machen“

damals, 12:52h

In der Grundschule sollten wir einmal vom Beruf des Vaters erzählen und entsprechende Fotos mitbringen. Anschließend wurde diskutiert, welche Berufe wohl die wichtigsten sind. Natürlich sollte herauskommen, dass alle Berufe gleich wichtig sind. Aber die Lehrerin kam nicht gegen die Überzeugung der Klasse an, dass natürlich der Vater von Gabi als Feuerwehrmann den allerwichtigsten Beruf hat.

Ich hielt mich in der Diskussion peinlich berührt zurück, denn auch wenn mir nicht ganz klar war, was mein Vater als Kunsthistoriker denn nun genau macht, so merkte ich doch, dass es nicht sehr wichtig sein kann: Auf dem einen Foto saß er zwischen Papieren am Schreibtisch, auf dem anderen sah er zwei Leuten zu, die eine alte Tür reparierten.

Kindliche Einschätzungen, nun ja, aber sie prägen mich bis heute. Neulich erzählte eine Freundin von ihrer Arbeit im Krankenhaus, von einem bewegenden Erlebnis: Sie hatte einem Patienten mit Panikattacke die Hand gehalten, bis der zuständige Arzt kommen konnte, ihn beruhigt. „Können Sie nicht die Handschuhe ausziehen?“ war seine Antwort auf die Frage, ob der Körperkontakt okay wäre. Aber das durfte sie nicht. „Der ist schon ein Jahr im Krankenhaus, im Einzelzimmer, wegen der Keime. Die Schwestern meinen ja, der macht öfter Alarm, er manipuliert sie.“ Auf meine Frage, welche psychischen Komponenten dabei vielleicht eine Rolle spielen, dass es dem Menschen nach einem Jahr Krankenhaus immer noch nicht besser geht, meinte sie: „Natürlich, ja, da müsste ich einfach mal nachlesen. Da gibt es Forschungen dazu. Aber wann soll ich denn das noch machen?! Den Chefarzt interessiert das nicht. Für den ist sowas Quatsch.“ Wenn Sie diese Geschichte hören, haben Sie nicht auch den Eindruck, dass da im System irgendwie Prioritäten falsch gesetzt werden? (Sie hat intuitv gemacht, was anstand, weil sie zufällig grad da war, wegen andrer Sachen. Und ja, es haben auch schon Leute erforscht, was man grundsätzlich noch besser tun könnte. Aber das hat keine Relvanz für die Praxis.)

Ähnlich bei meiner Arbeit als Deutschlehrer für Flüchtlinge: Wie ich sicher schon öfter erwähnte habe, hasse ich diesen ganzen Sozialarbeiterscheiß, von der Suche nach Praktikums- oder gar Ausbildungsplätzen über die Gespräche zu Aufenthaltsfragen (Woher bekommt X. die Genehmigung, zur Klassenfahrt mitzukommen, wenn er Hamburg eigentlich nicht verlassen darf? Braucht Y. Auch eine Genehmigung, wenn im Ausweis „gewöhnlicher Aufenthalt in Hamburg“ steht? Wie bekomme ich Z. psychisch wieder stabilisiert, der gerade seinen Abschiebebescheid bekommen hat? Etc.) und zu Wohnungsfragen („Ich kann nachts nicht schlafen, die spielen die ganze Zeit Karten.“) bis hin zum massiven Eingreifen, wenn jemand austickt und grob beleidigt oder zuschlägt oder auch nur den Kopf auf den Tisch sinken lässt, weil er nicht geschlafen, weil er überhaupt aufgegeben oder weil er einfach nur keine Lust hat. Dann muss ich den Grund rauskriegen, ich muss, wie meine Freundin im Krankenhaus, den Blickkontakt suchen, ihn wieder in Beziehung und ins Leben zu bringen versuchen. Viel lieber würde ich mich auf Fachliche beschränken, nur Deutsch unterrichten. Ich liebe die deutsche Sprache, auch Rechtschreibung und Grammatik, und vermittle das auch liebend gern. Aber die Basis muss stimmen, sonst geht es nicht.

Ich erinnere mich noch an meine Zeiten in Alphabetisierungskursen, an meine Wut über diese Alphabetisierungsmode, als plötzlich überall dazu geforscht wurde, wie man das anstellen soll, unter dem Blickwinkel von „family literacy“ und hast du nicht gesehen. Anstatt es einfach zu tun. Es gab in unserer Winkelfirma eine 1-Euro-Jobberin, eine Sekretärin mit Akholneigung, die wir manchmal verbotenerweise in den Kursen einsetzten – natürlich konnte sie keine Grammatik vermitteln, das hat sie einmal probiert, es war die Katastrophe. Aber Alphabetisierung konnte sie, und zwar wunderbar. Die basalen Sachen sind manchmal einfach – aber natürlich anstrengend, deshalb fliehen die Mitarbeiter aus den Bereichen.

Ich hätte auch nicht gedacht, dass es nach den Jahrzehnten noch einmal einen Lindenberg-Song geben würde, den ich richtig liebe: „Einer muss den Job ja machen“. Den Text hat übrigens Benjamin von Stuckrad-Barre geschrieben, von dem ich auch irgendwannmal ein Buch gelesen hab. Das Buch war treffend beobachtet und witzig geschrieben, aber auch völlig egal. Von daher hab ich von dem Mann als Schriftsteller keine allzu hohe Meinung. Sein Songtext aber ist genial. Vielleicht auch, weil er ihn zusammen mit anderen verfasst hat. Diese gemeinsame niedere Arbeit finde ich wichtig. Der Song macht mich glücklicher als mancher Roman, den ich im letzten Jahr so las.

Ich hielt mich in der Diskussion peinlich berührt zurück, denn auch wenn mir nicht ganz klar war, was mein Vater als Kunsthistoriker denn nun genau macht, so merkte ich doch, dass es nicht sehr wichtig sein kann: Auf dem einen Foto saß er zwischen Papieren am Schreibtisch, auf dem anderen sah er zwei Leuten zu, die eine alte Tür reparierten.

Kindliche Einschätzungen, nun ja, aber sie prägen mich bis heute. Neulich erzählte eine Freundin von ihrer Arbeit im Krankenhaus, von einem bewegenden Erlebnis: Sie hatte einem Patienten mit Panikattacke die Hand gehalten, bis der zuständige Arzt kommen konnte, ihn beruhigt. „Können Sie nicht die Handschuhe ausziehen?“ war seine Antwort auf die Frage, ob der Körperkontakt okay wäre. Aber das durfte sie nicht. „Der ist schon ein Jahr im Krankenhaus, im Einzelzimmer, wegen der Keime. Die Schwestern meinen ja, der macht öfter Alarm, er manipuliert sie.“ Auf meine Frage, welche psychischen Komponenten dabei vielleicht eine Rolle spielen, dass es dem Menschen nach einem Jahr Krankenhaus immer noch nicht besser geht, meinte sie: „Natürlich, ja, da müsste ich einfach mal nachlesen. Da gibt es Forschungen dazu. Aber wann soll ich denn das noch machen?! Den Chefarzt interessiert das nicht. Für den ist sowas Quatsch.“ Wenn Sie diese Geschichte hören, haben Sie nicht auch den Eindruck, dass da im System irgendwie Prioritäten falsch gesetzt werden? (Sie hat intuitv gemacht, was anstand, weil sie zufällig grad da war, wegen andrer Sachen. Und ja, es haben auch schon Leute erforscht, was man grundsätzlich noch besser tun könnte. Aber das hat keine Relvanz für die Praxis.)

Ähnlich bei meiner Arbeit als Deutschlehrer für Flüchtlinge: Wie ich sicher schon öfter erwähnte habe, hasse ich diesen ganzen Sozialarbeiterscheiß, von der Suche nach Praktikums- oder gar Ausbildungsplätzen über die Gespräche zu Aufenthaltsfragen (Woher bekommt X. die Genehmigung, zur Klassenfahrt mitzukommen, wenn er Hamburg eigentlich nicht verlassen darf? Braucht Y. Auch eine Genehmigung, wenn im Ausweis „gewöhnlicher Aufenthalt in Hamburg“ steht? Wie bekomme ich Z. psychisch wieder stabilisiert, der gerade seinen Abschiebebescheid bekommen hat? Etc.) und zu Wohnungsfragen („Ich kann nachts nicht schlafen, die spielen die ganze Zeit Karten.“) bis hin zum massiven Eingreifen, wenn jemand austickt und grob beleidigt oder zuschlägt oder auch nur den Kopf auf den Tisch sinken lässt, weil er nicht geschlafen, weil er überhaupt aufgegeben oder weil er einfach nur keine Lust hat. Dann muss ich den Grund rauskriegen, ich muss, wie meine Freundin im Krankenhaus, den Blickkontakt suchen, ihn wieder in Beziehung und ins Leben zu bringen versuchen. Viel lieber würde ich mich auf Fachliche beschränken, nur Deutsch unterrichten. Ich liebe die deutsche Sprache, auch Rechtschreibung und Grammatik, und vermittle das auch liebend gern. Aber die Basis muss stimmen, sonst geht es nicht.

Ich erinnere mich noch an meine Zeiten in Alphabetisierungskursen, an meine Wut über diese Alphabetisierungsmode, als plötzlich überall dazu geforscht wurde, wie man das anstellen soll, unter dem Blickwinkel von „family literacy“ und hast du nicht gesehen. Anstatt es einfach zu tun. Es gab in unserer Winkelfirma eine 1-Euro-Jobberin, eine Sekretärin mit Akholneigung, die wir manchmal verbotenerweise in den Kursen einsetzten – natürlich konnte sie keine Grammatik vermitteln, das hat sie einmal probiert, es war die Katastrophe. Aber Alphabetisierung konnte sie, und zwar wunderbar. Die basalen Sachen sind manchmal einfach – aber natürlich anstrengend, deshalb fliehen die Mitarbeiter aus den Bereichen.

Ich hätte auch nicht gedacht, dass es nach den Jahrzehnten noch einmal einen Lindenberg-Song geben würde, den ich richtig liebe: „Einer muss den Job ja machen“. Den Text hat übrigens Benjamin von Stuckrad-Barre geschrieben, von dem ich auch irgendwannmal ein Buch gelesen hab. Das Buch war treffend beobachtet und witzig geschrieben, aber auch völlig egal. Von daher hab ich von dem Mann als Schriftsteller keine allzu hohe Meinung. Sein Songtext aber ist genial. Vielleicht auch, weil er ihn zusammen mit anderen verfasst hat. Diese gemeinsame niedere Arbeit finde ich wichtig. Der Song macht mich glücklicher als mancher Roman, den ich im letzten Jahr so las.

... link (4 Kommentare) ... comment

Freitag, 1. Juni 2018

Linker

damals, 01:11h

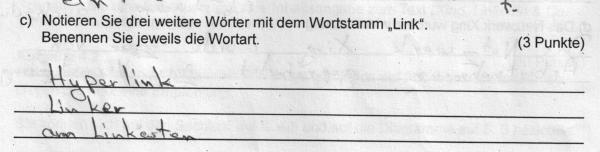

Bei Don Alphonso les ich ja grad in den Kommentaren, was noch viel furchtbarer ist als Menschen, die links sind: nämlich Linke mit religiöser Gesinnung.

Na ja, immerhin scheinen wir eine besondere Beziehung zu Internetphänomenen zu haben:

Na ja, immerhin scheinen wir eine besondere Beziehung zu Internetphänomenen zu haben:

... link (3 Kommentare) ... comment

... older stories