... newer stories

Montag, 9. November 2009

Anekdoten aus dem Untergangsjahr der DDR, Teil 1

damals, 19:29h

Also, mein 1989 – heute ist doch ein guter Tag, darüber zu schreiben, wie mich Stubenzweig so nett bat. Wie schon erwähnt, lief ja in dem Jahr mein privates 1989, so dass ich auf die gesellschaftlichen Vorgänge wenig achten konnte: Seit Ende 88 hatte eine Freundin, die einen Ausreiseantrag mit zumindest nicht ganz schlechten Chancen auf Bewilligung hatte. Sie wollte nichts als endlich weg und ich wusste nicht, was ich wollte. Dass wir zusammen waren, ergab keinen Sinn – da wir inzwischen verheiratet sind, aber uns immer noch nicht einig, was damals eigentlich passiert ist, kann ich diese spannende Geschichte hier noch nicht erzählen. Stattdessen hier ein paar absurde Erinnerungssplitter aus dem Untergangsjahr eines todkranken Staats.

Auf den ersten Blick schien alles ziemlich relaxed. Ich war Student des Elitefachs Kunstwissenschaft in Greifswald und hatte als solcher wenig zu tun. Ich erinnere an einen normalen Dienstagmorgen, mal wieder kein Unterricht (wir hatten 9 obligatorische Semesterwochenstunden in diesem Jahr), ich kam mit Brötchen vom Bäcker und begegnete in der Wiesenstraße Knut P., der mir nur lachend zurief: „Wie du studierst, möchte ich mal Urlaub haben!“ Aber besonders werktätig war er ja auch nicht. Er war Dresdner, Anfang 88 plötzlich in G. aufgetaucht und im Hauptberuf Oppositioneller. Verwickelte alle in wilde Diskussionen über die anstehenden Veränderungen. Kannte die Leute von „Frieden und Menschenrechte“ in Berlin und besaß tatsächlich einige Hefte der furchtbar verbotenen Zeitschrift „Grenzfall“, die er mir lieh und die ich mit großen Augen durchlas. In einem Heft konnte man den Originaltext des geheimen Zusatzprotokolls vom Hitler-Stalin-Pakt nachlesen (Vereinbarung über die Teilung Polens). Nach offizieller DDR-Lesart gab es diesen Text gar nicht, obwohl jeder historisch Interessierte (vom Hörensagen) seinen Inhalt kannte.

Als ich Februar über die Semesterferien zu meiner Freundin fuhr, bat er mich um den Schlüssel zu meiner Wohnung. Er müsse täglich mit einer Hausdurchsuchung rechnen, bräuchte einen unverdächtigen Raum, wo er Sachen lagern könnte. Ich fühlte mich moralisch verpflichtet zu helfen. Als er mit dem Schlüssel fort war, kam die Angst: Was, wenn er jetzt doch ein Spitzel ist? Immerhin hatte er erzählt, dass sein Vater im NVA-Oberkommando in Straußberg arbeite und er sich mit diesem immer noch gut verstehe. Also durchforstete ich mein Zimmer und nahm alles, was verdächtig sein könnte, mit in die Ferien. Gott sei Dank passierte nichts. Obwohl sich nach der Wende herausstellte, dass Knut doch bei der „Firma“ gewesen war.

Als ich März zurückkam, unternahm ich den zaghaften Schritt, mein vermeintliches Elfenbeinturmdasein aufzugeben. Ich begann zusätzlich zur Kunstwissenschaft Pädagogik zu studieren. Ich wollte Lehrer werden, aus dem diffusen Wunsch heraus, an den deutlich spürbar kommenden Veränderungen teilzunehmen. Meine Kommilitonen (besonders die Lehrer-Studenten selbst) schüttelten den Kopf: Pädagogik, das Knebelfach für die Proleten des Uni-Betriebs – da musste man doch raus-, nicht reinkommen! Der Institutsleiter der Pädagogik jedenfalls empfing mich persönlich und entwickelte mit mir einen Studienplan. Meine Kunst-Institutsleiterin vermutete hinter meinem rätselhaften Treiben einen besonders cleveren Karriere-Schachzug meines Vaters für mich. Und ich saß endlich in einem langweiligen Pädagogikseminar und sinnierte über die Schrägheit der Situation.

Im August war ich im Studentensommer „beim großen Bruder“ („Besuchen Sie die Sowjetunion, solange sie noch steht.“). Eigentlich wurde ja für solchen Auslandseinsatz nur zugelassen, wer schon einen Sommer im Inland geschafft hatte. Aber 1989 wurde das nicht mehr so eng gesehen, (das Interesse an der Sowjetunion und damit die Anmeldungszahlen für die Fahrt begannen schon zu bröckeln). Unser Einsatzort war Vilnius, wo wir bei Ausgrabungen in der Innenstadt halfen. Die Intention war offensichtlich der archäologische Nachweis, dass die Stadt Vilna weder weder russisch noch polnisch, sondern von je her die Hauptstadt eines litauischen Großreichs gewesen sei. Wenn wir abends in die Innenstadt kamen, floss der Alkohol in Strömen (trotz Gorbatschows Verbot), überall gab es antirussische Demonstrationen, wurden Wehrdienstausweise verbrannt, bildete man eine Menschenkette in Erinnerung an die Okkupation durch Stalin.

Das war spannend, befriedigte aber nicht meine Russland-Sehnsucht. Also schwänzte ich einen Tag und trampte zusammen mit einem Kommilitonen nach Minsk, was immerhin schonmal Weiß-Russland war. Die litauischen Kollegen belächelten unser Vorhaben: „Minsk? Eto ,gorod geroi‘!“ (Das ist eine „Heldenstadt“!). so war es auch, grausig: Noch nie zuvor hatte ich so weit in den Himmel ragende Stalinbauten gesehen, dazwischen Brachland. Und jede Menge alte Opas, die Batterien von Orden auf ihren Anzügen spazieren trugen. Nach Minsk mitgenommen wurden wir übrigens von einem litauischen Ehepaar, dessen männliche Hälfte die Arbeit als Elektriker in einem staatlichen Reperaturbetrieb schwänzte: Seine Frau hatte aus von Polen erworbenem Stoff Bikinis genäht, die nun in Minsk verkauft werden sollten. Von den Einnahmen sollten Kacheln für das Bad im eigenen Häuschen erworben werden.

Echtes Russland sahen wir später doch noch: Die abschließenden Rundreise führte uns durch Leningrad, wie St. Petersburg damals noch hieß. An einem Straßenkiosk gegenüber dem Studentenwohnheim, in dem wir übernachteten, wurde schon ab morgens grässlich schmeckendes billiges Bier ausgeschenkt, und meine Kommilitonin Kathrin, die sich „Kascha“ nannte (wie die russische Armensuppe) und mit der mich ein kleiner Flirt verband, begegnete bei unserer Abfahrt auf dem Bahnhof einem um Essen bettelnden Menschen – sie brach in Tränen aus und war lange nicht zu beruhigen ...

Auf den ersten Blick schien alles ziemlich relaxed. Ich war Student des Elitefachs Kunstwissenschaft in Greifswald und hatte als solcher wenig zu tun. Ich erinnere an einen normalen Dienstagmorgen, mal wieder kein Unterricht (wir hatten 9 obligatorische Semesterwochenstunden in diesem Jahr), ich kam mit Brötchen vom Bäcker und begegnete in der Wiesenstraße Knut P., der mir nur lachend zurief: „Wie du studierst, möchte ich mal Urlaub haben!“ Aber besonders werktätig war er ja auch nicht. Er war Dresdner, Anfang 88 plötzlich in G. aufgetaucht und im Hauptberuf Oppositioneller. Verwickelte alle in wilde Diskussionen über die anstehenden Veränderungen. Kannte die Leute von „Frieden und Menschenrechte“ in Berlin und besaß tatsächlich einige Hefte der furchtbar verbotenen Zeitschrift „Grenzfall“, die er mir lieh und die ich mit großen Augen durchlas. In einem Heft konnte man den Originaltext des geheimen Zusatzprotokolls vom Hitler-Stalin-Pakt nachlesen (Vereinbarung über die Teilung Polens). Nach offizieller DDR-Lesart gab es diesen Text gar nicht, obwohl jeder historisch Interessierte (vom Hörensagen) seinen Inhalt kannte.

Als ich Februar über die Semesterferien zu meiner Freundin fuhr, bat er mich um den Schlüssel zu meiner Wohnung. Er müsse täglich mit einer Hausdurchsuchung rechnen, bräuchte einen unverdächtigen Raum, wo er Sachen lagern könnte. Ich fühlte mich moralisch verpflichtet zu helfen. Als er mit dem Schlüssel fort war, kam die Angst: Was, wenn er jetzt doch ein Spitzel ist? Immerhin hatte er erzählt, dass sein Vater im NVA-Oberkommando in Straußberg arbeite und er sich mit diesem immer noch gut verstehe. Also durchforstete ich mein Zimmer und nahm alles, was verdächtig sein könnte, mit in die Ferien. Gott sei Dank passierte nichts. Obwohl sich nach der Wende herausstellte, dass Knut doch bei der „Firma“ gewesen war.

Als ich März zurückkam, unternahm ich den zaghaften Schritt, mein vermeintliches Elfenbeinturmdasein aufzugeben. Ich begann zusätzlich zur Kunstwissenschaft Pädagogik zu studieren. Ich wollte Lehrer werden, aus dem diffusen Wunsch heraus, an den deutlich spürbar kommenden Veränderungen teilzunehmen. Meine Kommilitonen (besonders die Lehrer-Studenten selbst) schüttelten den Kopf: Pädagogik, das Knebelfach für die Proleten des Uni-Betriebs – da musste man doch raus-, nicht reinkommen! Der Institutsleiter der Pädagogik jedenfalls empfing mich persönlich und entwickelte mit mir einen Studienplan. Meine Kunst-Institutsleiterin vermutete hinter meinem rätselhaften Treiben einen besonders cleveren Karriere-Schachzug meines Vaters für mich. Und ich saß endlich in einem langweiligen Pädagogikseminar und sinnierte über die Schrägheit der Situation.

Im August war ich im Studentensommer „beim großen Bruder“ („Besuchen Sie die Sowjetunion, solange sie noch steht.“). Eigentlich wurde ja für solchen Auslandseinsatz nur zugelassen, wer schon einen Sommer im Inland geschafft hatte. Aber 1989 wurde das nicht mehr so eng gesehen, (das Interesse an der Sowjetunion und damit die Anmeldungszahlen für die Fahrt begannen schon zu bröckeln). Unser Einsatzort war Vilnius, wo wir bei Ausgrabungen in der Innenstadt halfen. Die Intention war offensichtlich der archäologische Nachweis, dass die Stadt Vilna weder weder russisch noch polnisch, sondern von je her die Hauptstadt eines litauischen Großreichs gewesen sei. Wenn wir abends in die Innenstadt kamen, floss der Alkohol in Strömen (trotz Gorbatschows Verbot), überall gab es antirussische Demonstrationen, wurden Wehrdienstausweise verbrannt, bildete man eine Menschenkette in Erinnerung an die Okkupation durch Stalin.

Das war spannend, befriedigte aber nicht meine Russland-Sehnsucht. Also schwänzte ich einen Tag und trampte zusammen mit einem Kommilitonen nach Minsk, was immerhin schonmal Weiß-Russland war. Die litauischen Kollegen belächelten unser Vorhaben: „Minsk? Eto ,gorod geroi‘!“ (Das ist eine „Heldenstadt“!). so war es auch, grausig: Noch nie zuvor hatte ich so weit in den Himmel ragende Stalinbauten gesehen, dazwischen Brachland. Und jede Menge alte Opas, die Batterien von Orden auf ihren Anzügen spazieren trugen. Nach Minsk mitgenommen wurden wir übrigens von einem litauischen Ehepaar, dessen männliche Hälfte die Arbeit als Elektriker in einem staatlichen Reperaturbetrieb schwänzte: Seine Frau hatte aus von Polen erworbenem Stoff Bikinis genäht, die nun in Minsk verkauft werden sollten. Von den Einnahmen sollten Kacheln für das Bad im eigenen Häuschen erworben werden.

Echtes Russland sahen wir später doch noch: Die abschließenden Rundreise führte uns durch Leningrad, wie St. Petersburg damals noch hieß. An einem Straßenkiosk gegenüber dem Studentenwohnheim, in dem wir übernachteten, wurde schon ab morgens grässlich schmeckendes billiges Bier ausgeschenkt, und meine Kommilitonin Kathrin, die sich „Kascha“ nannte (wie die russische Armensuppe) und mit der mich ein kleiner Flirt verband, begegnete bei unserer Abfahrt auf dem Bahnhof einem um Essen bettelnden Menschen – sie brach in Tränen aus und war lange nicht zu beruhigen ...

... link (1 Kommentar) ... comment

Sonntag, 25. Oktober 2009

Familiäre Belastungen

damals, 13:15h

Da wollte ich doch mal nur schnell im Internet nachgucken, wer neuer Innenminister (und damit mein neuer Auftraggeber) wird: Da heißt der Mann Thomas de Maizière, sein Vater war Wehrmachtsgeneral und nach dem Krieg Generalinspekteur der Bundeswehr, sein Onkel Rechtsanwalt und hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter, und dessen Sohn, Lothar de Maizière, kommt also auch nicht aus dem Nirgendwo.

Wenn man das so liest, kann man ja wirklich froh sein, dass man selbst aus einer halbswegs anständigen Familie stammt.

Wenn man das so liest, kann man ja wirklich froh sein, dass man selbst aus einer halbswegs anständigen Familie stammt.

... link (1 Kommentar) ... comment

Sonntag, 18. Oktober 2009

Sarrazin hat Recht: Wir haben ein Problem mit integrationsunwilligen Bevölkerungsschichten!

damals, 23:56h

Also, ich hab das jetzt, wie immer, wenn ich die medialen Banalitäten konsumiere, nur flüchtig wahrgenommen, aber hat Sarrazin nicht gesagt, dass Teile der Oberschichten in Deutschland regelrecht integrationsunwillig sind? Dass sie nicht oder nur kontraproduktiv am Wirtschaftskreislauf teilnehmen? Und dass man diesen Leuten, da sie nicht mit Geld umgehen können, auch möglichst keins mehr in die Hand geben sollte, sondern nur Sachleistungen?

Recht hat er! Diese Leute, die sich am Steuern-Zahlen nicht beteiligen; die ihre Kinder der Schulpflicht entziehen, indem sie sie auf ominöse Privatschulen oder Internate schicken – kurz, die nicht am Leben unserer Gesellschaft teilnehmen, es sei denn, indem sie es durch ihr Unvermögen, mit Geld umzugehen, gefährden. Die sind gefährlich!

Ich finde auch, dass Manager-Boni nicht mehr als Geldleistung ausgezahlt werden dürften! Allenfalls als Sachleistung: Kita-Gutscheine, S-Bahn-Monatskarten, ein Deutsche-Bahn-Gutschein für die 2. Klasse, ein Jahresabo der Öffentlichen Bücherhallen – da gäbe es schon einiges, diese Verirrten wieder in unsere Gesellschaft zu integrieren.

Recht hat er! Diese Leute, die sich am Steuern-Zahlen nicht beteiligen; die ihre Kinder der Schulpflicht entziehen, indem sie sie auf ominöse Privatschulen oder Internate schicken – kurz, die nicht am Leben unserer Gesellschaft teilnehmen, es sei denn, indem sie es durch ihr Unvermögen, mit Geld umzugehen, gefährden. Die sind gefährlich!

Ich finde auch, dass Manager-Boni nicht mehr als Geldleistung ausgezahlt werden dürften! Allenfalls als Sachleistung: Kita-Gutscheine, S-Bahn-Monatskarten, ein Deutsche-Bahn-Gutschein für die 2. Klasse, ein Jahresabo der Öffentlichen Bücherhallen – da gäbe es schon einiges, diese Verirrten wieder in unsere Gesellschaft zu integrieren.

... link (3 Kommentare) ... comment

Samstag, 17. Oktober 2009

I’m sick of doin‘ straight time

damals, 14:24h

Hochverehrtes Publikum (soweit vorhanden),

den Bericht über mein 1989 kann ich jetzt nicht fortführen (später kommt er bestimmt), nicht nur, weil mein Arbeitsvolumen mal wieder ans und übers Limit steigt, auch weil am Montag die Unterzeichnung meines entfristeten Arbeitsvertrags ins Haus steht. Das macht mir schon seit einer Woche Depressionen: Ich fühle mich arbeitsrechtlich festzementiert im Lohndumping-Bereich (solange man da frei oder befristet arbeitet, kann man sich immer noch selber vorlügen, man würde bald woanders arbeiten).

Ich konnte es überhaupt nur aushalten, indem ich nach langer Zeit mal wieder eine aussichtslose Bewerbung auf das behördlich regulierte Bildungswesen losgelassen habe ... man macht sich ja als Mitarbeiter im in der unter- , um nicht zu sagen de-, regulierten „freien“ Bildungslandschaft keine Vorstellung davon, wie überreguliert es da zugeht (ich hab für das vorgeschriebene Online-Duplikat meiner fix und fertigen Bewerbung für die Akten der Schulbehörde drei Stunden gebraucht, für das bloße Eingeben der Daten!) – und wie entspannt die Mitarbeiter dank dieser Unfreiheit arbeiten („... also Frau W. ist heute nicht im Hause. Die müsste sowieso überhaupt nicht kommen – es sind ja Ferien. Aber da wir eine Stellenangebot zum 1.11. laufen haben, guckt sie manchmal für ein paar Stunden rein ...“)

Ich werde wohl bei den Losern und Analphabeten bleiben ...

Eight years in it feels like you gonna die

But you get used to anything

Sooner or later it becomes your life

…. Seit langem nicht gehört, ist Bruce Springsteens “Ghost of Tom Joad” seit ein paar Tagen wieder mein Ein und Alles und Tröster in der Not …

Man sollte mal eine „Ohne-Mutter-und-Kind-Kur“ erfinden: vier Wochen ohne Maloche, ohne Erziehungs- und Beziehungspflichten, am besten ganz ohne menschlich-herzliche Beziehungen – und nur schlafen, essen, lesen, und wenn es langweilig wird, einen Spielfilm gucken. Das ist mein größter Traum im Moment.

den Bericht über mein 1989 kann ich jetzt nicht fortführen (später kommt er bestimmt), nicht nur, weil mein Arbeitsvolumen mal wieder ans und übers Limit steigt, auch weil am Montag die Unterzeichnung meines entfristeten Arbeitsvertrags ins Haus steht. Das macht mir schon seit einer Woche Depressionen: Ich fühle mich arbeitsrechtlich festzementiert im Lohndumping-Bereich (solange man da frei oder befristet arbeitet, kann man sich immer noch selber vorlügen, man würde bald woanders arbeiten).

Ich konnte es überhaupt nur aushalten, indem ich nach langer Zeit mal wieder eine aussichtslose Bewerbung auf das behördlich regulierte Bildungswesen losgelassen habe ... man macht sich ja als Mitarbeiter im in der unter- , um nicht zu sagen de-, regulierten „freien“ Bildungslandschaft keine Vorstellung davon, wie überreguliert es da zugeht (ich hab für das vorgeschriebene Online-Duplikat meiner fix und fertigen Bewerbung für die Akten der Schulbehörde drei Stunden gebraucht, für das bloße Eingeben der Daten!) – und wie entspannt die Mitarbeiter dank dieser Unfreiheit arbeiten („... also Frau W. ist heute nicht im Hause. Die müsste sowieso überhaupt nicht kommen – es sind ja Ferien. Aber da wir eine Stellenangebot zum 1.11. laufen haben, guckt sie manchmal für ein paar Stunden rein ...“)

Ich werde wohl bei den Losern und Analphabeten bleiben ...

Eight years in it feels like you gonna die

But you get used to anything

Sooner or later it becomes your life

…. Seit langem nicht gehört, ist Bruce Springsteens “Ghost of Tom Joad” seit ein paar Tagen wieder mein Ein und Alles und Tröster in der Not …

Man sollte mal eine „Ohne-Mutter-und-Kind-Kur“ erfinden: vier Wochen ohne Maloche, ohne Erziehungs- und Beziehungspflichten, am besten ganz ohne menschlich-herzliche Beziehungen – und nur schlafen, essen, lesen, und wenn es langweilig wird, einen Spielfilm gucken. Das ist mein größter Traum im Moment.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 9. Oktober 2009

Machmal hasse ich meinen Job!

damals, 19:56h

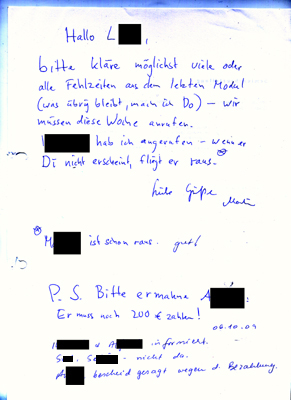

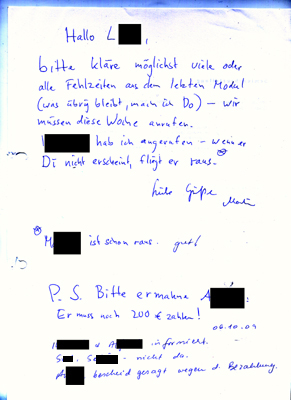

zum Beispiel heute:

Wir bekommen 2,35 € pro Teilnehmer und Stunde! Jeden Tag, den einer schwänzt, bekommen wir nicht bezahlt, und deshalb akzeptieren wir manchmal idiotische Entschuldigungen. Das wiederum ermuntert zu noch mehr Schwänzen. Und wir müssen den Teilnehmer rauschmeißen und einen neuen reinnehmen (sofern wir einen auf der Warteliste haben). Dann beginnt das Spiel von vorne. Ich hasse es.

Wir bekommen 2,35 € pro Teilnehmer und Stunde! Jeden Tag, den einer schwänzt, bekommen wir nicht bezahlt, und deshalb akzeptieren wir manchmal idiotische Entschuldigungen. Das wiederum ermuntert zu noch mehr Schwänzen. Und wir müssen den Teilnehmer rauschmeißen und einen neuen reinnehmen (sofern wir einen auf der Warteliste haben). Dann beginnt das Spiel von vorne. Ich hasse es.

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 8. Oktober 2009

Mein 1989 - die Vorgeschichte

damals, 22:33h

Ihr Vater war selbstständiger Buchhändler. In den letzten Jahren der DDR, den Lethargiejahren, kümmerte er sich zunehmend weniger um sein Geschäft, seine Familie, seine Gesundheit und vergrub sich immer mehr in heimatforscherische Projekte (vgl. die immer noch lesenswerten „Märkischen Forschungen" von Günter de Bruyn). 1988 starb er.

Und seine Tochter bekam keinen Studienplatz, der ihr annähernd zusagte. (Weil niemand seine Beziehungen für sie spielen ließ? Weil ihr Vater ein Freigeist und Selbstständiger war? – Wer weiß das schon? Die Akten sind unauffindbar.) Nach ein paar Jahren mit vergeblichen Bewerbungsversuchen stellte sie den Ausreiseantrag und lebte in einer Schwarzwohnung in Potsdam (schwarz, was die Legalität, aber auch, was den Wohnkomfort betrifft).

Meine Eltern, in ihrer Jugend begeisterte Kommunisten, befanden sich in einer Art innerer Emigration und pflegten nach außen hin einen eher bürgerlichen Lebensstil (er leitender Angestellter , sie nach langen Hausfrauenjahren in Teilzeit tätig). Offenbar konnte man in der DDR traditionell bürgerlich wesentlich problemloser überwintern als mit kommunistischen Idealen.

Ich studierte Kunstwissenschaft in Greifswald, an der kleinsten Uni der DDR (3000 Studenten).

Wir waren Anfang Zwanzig und ein unmögliches Paar. Anfangs haben wir das einfach so akzeptiert, dass unser Zusammensein halt nur ein vorübergehendes war. Jeder hatte seine Pläne.

Und seine Tochter bekam keinen Studienplatz, der ihr annähernd zusagte. (Weil niemand seine Beziehungen für sie spielen ließ? Weil ihr Vater ein Freigeist und Selbstständiger war? – Wer weiß das schon? Die Akten sind unauffindbar.) Nach ein paar Jahren mit vergeblichen Bewerbungsversuchen stellte sie den Ausreiseantrag und lebte in einer Schwarzwohnung in Potsdam (schwarz, was die Legalität, aber auch, was den Wohnkomfort betrifft).

Meine Eltern, in ihrer Jugend begeisterte Kommunisten, befanden sich in einer Art innerer Emigration und pflegten nach außen hin einen eher bürgerlichen Lebensstil (er leitender Angestellter , sie nach langen Hausfrauenjahren in Teilzeit tätig). Offenbar konnte man in der DDR traditionell bürgerlich wesentlich problemloser überwintern als mit kommunistischen Idealen.

Ich studierte Kunstwissenschaft in Greifswald, an der kleinsten Uni der DDR (3000 Studenten).

Wir waren Anfang Zwanzig und ein unmögliches Paar. Anfangs haben wir das einfach so akzeptiert, dass unser Zusammensein halt nur ein vorübergehendes war. Jeder hatte seine Pläne.

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 4. Oktober 2009

Zum Tag der deutschen Einheit: Ein Zitat zur Wiedervereinigung

damals, 22:26h

„Immer wenn das Neue in die alternde Vorstellungswelt der Menschen bricht, glauben sie, oder doch ihre Dichter, eine Art Himmel habe sich der Erde zugeneigt und umfange sie lebend – gewillt, ein endlich glückliches Geschlecht zu zeugen. Durch die ganze Geschichte der Menschheit gehen diese hohen Zeiten, bei denen die meisten Menschen jedoch nur als Zufallsgäste mit an der Hochzeitstafel saßen, ganz unten, zumeist an den für Arme, Bettler und Landstreicher bereitgestellten Sondertischen auf der Tenne. Doch auch sie sprachen nachher stets gern von den köstlichen Gerichten in den kostbaren Gefäßen auf den festlichen Tafeln, obwohl sie weder davon gekostet noch sie auch nur gesehen hatten.“

An dieser Stelle unterbreche ich das Ehm-Welk-Zitat aus dem Jahr 1952, denn was nun folgt, ist aufklärerisch-sozialistischer Kitsch: „Sie erlagen der Kraft der Legende. Welche Kraft weiterzeugend dort am stärksten wirksam wird, wo von anderen Menschen die Kraft der Vernunft zur Zerstörung einer Legende entfaltet wird.“ Als wäre die Legende das Schlimme! Das ist sie nicht. Sie ist sicher nicht die Wahrheit. Aber ihre Zerstörung bringt ebenso wenig Wahrheit hervor, sondern nur eine neue Legende, und eine erbärmliche noch dazu. Wer glaubt, die „Zerstörung der Legende“ verhelfe zu Wahrheit und Vernunft, der lese ruhig weiter den SPIEGEL. Was wir brauchen, ist nicht Legendenlosigkeit, sondern Teilhabe an der Legendenbildung. Deshalb gibt es Blogs, und deshalb schreib ich. Und deshalb hab ich auch die Geschichte meines Jahrs 1989 an den NDR verschenkt, der sie demnächst hier (http://www.ndr.de/grenzenlos/) in Internet und Buch erzählen will.

Meine Frau fragte übrigens dieser Tage, wieso bei der Erinnerung an die Wiedervereinigung grundsätzlich über den Osten erzählt wird. Zu einer Vereinigung gehören doch eigentlich zwei.

An dieser Stelle unterbreche ich das Ehm-Welk-Zitat aus dem Jahr 1952, denn was nun folgt, ist aufklärerisch-sozialistischer Kitsch: „Sie erlagen der Kraft der Legende. Welche Kraft weiterzeugend dort am stärksten wirksam wird, wo von anderen Menschen die Kraft der Vernunft zur Zerstörung einer Legende entfaltet wird.“ Als wäre die Legende das Schlimme! Das ist sie nicht. Sie ist sicher nicht die Wahrheit. Aber ihre Zerstörung bringt ebenso wenig Wahrheit hervor, sondern nur eine neue Legende, und eine erbärmliche noch dazu. Wer glaubt, die „Zerstörung der Legende“ verhelfe zu Wahrheit und Vernunft, der lese ruhig weiter den SPIEGEL. Was wir brauchen, ist nicht Legendenlosigkeit, sondern Teilhabe an der Legendenbildung. Deshalb gibt es Blogs, und deshalb schreib ich. Und deshalb hab ich auch die Geschichte meines Jahrs 1989 an den NDR verschenkt, der sie demnächst hier (http://www.ndr.de/grenzenlos/) in Internet und Buch erzählen will.

Meine Frau fragte übrigens dieser Tage, wieso bei der Erinnerung an die Wiedervereinigung grundsätzlich über den Osten erzählt wird. Zu einer Vereinigung gehören doch eigentlich zwei.

... link (6 Kommentare) ... comment

Dienstag, 15. September 2009

Dessert, Dissertation - oder doch lieber Flucht?

damals, 00:25h

... link (0 Kommentare) ... comment

Probanden gesucht!

damals, 22:20h

Hier ist mein Beitrag zur aktuellen Debatte über den Wahlkampf: Ich habe einfach das Titelbild der dieswöchigen kostenlosen Werbezeitung mit Fernsehprogramm "Einkauf aktuell" kopiert:

Noch Fragen?

Noch Fragen?

... link (0 Kommentare) ... comment

Brandenburgische Häuser: Skaby

damals, 22:16h

Jetzt bleibt nur noch von einem Haus zu berichten, und das liegt weit in der Vergangenheit: in Skaby. In Skaby waren wir manchmal als Kinder. Mein Vater musste fernab jeder Abfahrt die Autobahn verlassen und auf einen mit Betonplatten befestigten Waldweg einbiegen – das übliche Erkennungszeichen für die militärische Nutzung des Wäldchens – oder doch in der Nähe befindlicher Objekte von bewaffneten Organen. Tatsächlich residierte im Gutshaus von Skaby die Armee. Das war ummauert und umzäunt, da sah man nichts von. An den Längsseiten zwei leer stehende Stallgebäude, durch die wir Kinder gerne stromerten. Gegenüber dem Gutshaus das Verwalterhaus. Hier wohnte Robert, ein riesiger stämmiger Mann mit schwarzem Vollbart und einem Hinkebein. Und mit ihm wohnten Hunde, Katzen und allerlei Getier. Im Garten hinterm Haus, dessen Form noch an einen normalen Garten hinterm Haus erinnerte, wucherte das Gras und standen unförmige weiße Gebilde aus Gips, die von den Erwachsenen begutachtet wurden. Robert war Bildhauer. Für uns Kinder war der Kamin interessanter, die unerklärliche Freundschaft von Hund und Katze, die verrosteten landwirtschaftlichen Maschinen mit den riesigen Hebeln und Stahlsitzen. Skaby war das Paradies.

Als ich meine Eltern neulich darauf ansprach, stieg in meiner Mutter das schlechte Gewissen auf. Ja, sie wisse, wie gern wir auf Roberts Angebot eingegangen wären, dort ein paar Tage Urlaub zu verleben. Aber sie hätte es doch nicht erlauben dürfen, Inge habe sie gewarnt: dass Robert säuft und sich mitunter auch tagelang nicht um seine Tiere kümmert. Ich dagegen erinnerte gar nicht, dass das Angebot ernst gemeint war. Ein Aufenthalt außerhalb der Familie, und gar noch in einer solchen Wunderwelt, bei einem solchen lieben Wunderriesen – dass das nicht möglich ist, das war mir schon als kleinem Kind klar.

Und so habe ich Robert nicht wieder gesehen. Ich erfuhr später, dass sich sein Hinkefuß einem Verkehrsunfall mit Russen verdankte und dass dieser Verkehrsunfall ihm eine satte Rente und damit das Aussteigerleben in Skaby ermöglicht hatte. Und noch später erfuhr ich, dass gar nicht die Armee, sondern die Stasi im Herrenhaus residiert hatte.

Freiheit in Brandenburg, das gibt es wohl nicht. Und auch Skaby, das Idyll, war ein Idyll von Gnaden der Stasi und der Russen und Roberts Existenz eine Nischenexistenz im Windschatten der Mächtigen. Mit bürgerlichem Namen hieß er übrigens Robert Riehl. Seine Plastiken, regional durchaus noch geschätzt, finde ich aus heutiger Sicht, ehrlich gesagt, überwiegend gar nicht so gut. Mit einer Ausnahme: Er hat traumhaft schöne Kinderportraits gemacht.

Als ich meine Eltern neulich darauf ansprach, stieg in meiner Mutter das schlechte Gewissen auf. Ja, sie wisse, wie gern wir auf Roberts Angebot eingegangen wären, dort ein paar Tage Urlaub zu verleben. Aber sie hätte es doch nicht erlauben dürfen, Inge habe sie gewarnt: dass Robert säuft und sich mitunter auch tagelang nicht um seine Tiere kümmert. Ich dagegen erinnerte gar nicht, dass das Angebot ernst gemeint war. Ein Aufenthalt außerhalb der Familie, und gar noch in einer solchen Wunderwelt, bei einem solchen lieben Wunderriesen – dass das nicht möglich ist, das war mir schon als kleinem Kind klar.

Und so habe ich Robert nicht wieder gesehen. Ich erfuhr später, dass sich sein Hinkefuß einem Verkehrsunfall mit Russen verdankte und dass dieser Verkehrsunfall ihm eine satte Rente und damit das Aussteigerleben in Skaby ermöglicht hatte. Und noch später erfuhr ich, dass gar nicht die Armee, sondern die Stasi im Herrenhaus residiert hatte.

Freiheit in Brandenburg, das gibt es wohl nicht. Und auch Skaby, das Idyll, war ein Idyll von Gnaden der Stasi und der Russen und Roberts Existenz eine Nischenexistenz im Windschatten der Mächtigen. Mit bürgerlichem Namen hieß er übrigens Robert Riehl. Seine Plastiken, regional durchaus noch geschätzt, finde ich aus heutiger Sicht, ehrlich gesagt, überwiegend gar nicht so gut. Mit einer Ausnahme: Er hat traumhaft schöne Kinderportraits gemacht.

... link (19 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 3. September 2009

Brandenburgische Häuser: Günstig gekauft

damals, 19:40h

Nun könnte man meinen, dass in unserer schnelllebigen Zeit halt Flexibilität gefragt ist: Leb mit den Realitäten und du wirst von ihnen profitieren. Aber auch das stimmt nicht.

Mein Schulfreund Y., auch ihn hab ich diesen Sommer besucht, hat das nämlich so gemacht. Als die Wende kam, war er Assistent an einer universitätsnahen Einrichtung in Berlin, und es war klar: Alle Berliner Unis mussten abspecken, besonders die östliche. Er nahm die Kündigung fraglos hin, heiratete seine damals noch recht frische Freundin und gründete mit ihr zusammen eine kleine Firma in der brandenburgischen Provinz, um der Berliner Konkurrenz auszuweichen. Die beiden ackerten wie blöd. Sie wohnten in den ersten Jahren in zwei Zimmerchen hinter den Firmenräumen, obwohl schon ein Kind da war. Als sich der wirtschaftliche Erfolg einstellte, bauten sie ein Haus für die Firma – und ein winziges Reihenhäuschen für sich selbst. Als das zweite Kind kam und sie noch mehr Geld hatten, erwarben sie aus der Konkursmasse eines westlichen Jungunternehmers, der sich im Goldgräberland Brandenburg völlig verkalkuliert hatte, für einen Spottpreis eine ebenso riesige wie hässliche Neubau-Villa. Dann hatten sie es erreicht und sahen sich an und bemerkten endlich, dass sie die innere Kündigung längst eingereicht hatten. Jedenfalls in ihrer Ehe. Nun wohnt sie in einer Mietwohnung (denn das Reihenhäuschen ist inzwischen dauerhaft vermietet) und er mutterseelenallein in diesem riesigen Haus. Die Kinder – auch schon nicht mehr ganz klein – wechseln hin und her – und ebenso Anwaltsbriefe. Geld macht eben nicht glücklich. Und wenn sie erstmal ihre Firma auseinanderdividiert haben, wird vermutlich auch das nicht mehr da sein.

Mein Schulfreund Y., auch ihn hab ich diesen Sommer besucht, hat das nämlich so gemacht. Als die Wende kam, war er Assistent an einer universitätsnahen Einrichtung in Berlin, und es war klar: Alle Berliner Unis mussten abspecken, besonders die östliche. Er nahm die Kündigung fraglos hin, heiratete seine damals noch recht frische Freundin und gründete mit ihr zusammen eine kleine Firma in der brandenburgischen Provinz, um der Berliner Konkurrenz auszuweichen. Die beiden ackerten wie blöd. Sie wohnten in den ersten Jahren in zwei Zimmerchen hinter den Firmenräumen, obwohl schon ein Kind da war. Als sich der wirtschaftliche Erfolg einstellte, bauten sie ein Haus für die Firma – und ein winziges Reihenhäuschen für sich selbst. Als das zweite Kind kam und sie noch mehr Geld hatten, erwarben sie aus der Konkursmasse eines westlichen Jungunternehmers, der sich im Goldgräberland Brandenburg völlig verkalkuliert hatte, für einen Spottpreis eine ebenso riesige wie hässliche Neubau-Villa. Dann hatten sie es erreicht und sahen sich an und bemerkten endlich, dass sie die innere Kündigung längst eingereicht hatten. Jedenfalls in ihrer Ehe. Nun wohnt sie in einer Mietwohnung (denn das Reihenhäuschen ist inzwischen dauerhaft vermietet) und er mutterseelenallein in diesem riesigen Haus. Die Kinder – auch schon nicht mehr ganz klein – wechseln hin und her – und ebenso Anwaltsbriefe. Geld macht eben nicht glücklich. Und wenn sie erstmal ihre Firma auseinanderdividiert haben, wird vermutlich auch das nicht mehr da sein.

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 27. August 2009

Brandenburgische Häuser: Omas Häuschen

damals, 23:41h

Ja, die Häuschen. Mein Schulfreund X. – auch ihn habe ich in diesem Urlaub besucht - hat eins davon: frisch verputzt, davor die Terrasse und im aufgeräumten Wohnzimmer überall die Hand der treusorgenden Hausfrau spürbar. Es sieht so langweilig aus, dass man glauben könnte, er wäre Gymnasiallehrer und seine Frau stundenweise im örtlichen Heimatmuseum oder bei der Regionalzeitung beschäftigt. Hinter der Fassade sieht natürlich alles anders aus: Beide Ehepartner arbeiten in Vollzeit, sonst würde das Geld gar nicht reichen. (Und auch das Haus hätten sie sich natürlich nicht leisten können, wäre es nicht von der Oma ererbt.) Das heißt, die treu sorgende Hausfrau wirbelt nach Feierabend, und X. hat seit Jahren in Eigenarbeit und mit Hilfe des arbeitslosen Maurers von nebenan gerackert und geschuftet, um das Häuschen der Oma auf den bundesrepublikanischen Standard zu bringen.

Und wofür die ganze Schufterei? Die halbwüchsigen Töchter werden bald ihrer Wege gehen. Die Frau verliert ihre Arbeit bei der Deutschen Bank und hat die Wahl zwischen Arbeitslosigkeit oder Weiterbeschäftigung in einer ausgelagerten GmbH für Rechenknechte irgendwo im Westen. X. selber hat seine Arbeit schon verloren und eine neue in Leipzig gefunden, wo er sich in seinem Wochenendpendlerzimmerchen ganz wohl fühlt, weil er abends wenigstens seinen Hobbys nachgehen kann und auch nicht aufräumen muss. Und das Haus, traumhaft gelegen am Havelstrand nahe Werder, man hat den Eindruck, keinem nutzt es. Bei unserem Besuch fuhren etliche Yachten draußen vorbei und Paddler und Schlauchboootjugend die Menge. Aber wenn ich nicht mit meinem Sohn und dem mitgebrachten Schlauchboot eine Runde gedreht hätte ... für die Familie scheint die Havel vor ihrer Terrasse nur als schöner Blickfang zu dienen.

Und wofür die ganze Schufterei? Die halbwüchsigen Töchter werden bald ihrer Wege gehen. Die Frau verliert ihre Arbeit bei der Deutschen Bank und hat die Wahl zwischen Arbeitslosigkeit oder Weiterbeschäftigung in einer ausgelagerten GmbH für Rechenknechte irgendwo im Westen. X. selber hat seine Arbeit schon verloren und eine neue in Leipzig gefunden, wo er sich in seinem Wochenendpendlerzimmerchen ganz wohl fühlt, weil er abends wenigstens seinen Hobbys nachgehen kann und auch nicht aufräumen muss. Und das Haus, traumhaft gelegen am Havelstrand nahe Werder, man hat den Eindruck, keinem nutzt es. Bei unserem Besuch fuhren etliche Yachten draußen vorbei und Paddler und Schlauchboootjugend die Menge. Aber wenn ich nicht mit meinem Sohn und dem mitgebrachten Schlauchboot eine Runde gedreht hätte ... für die Familie scheint die Havel vor ihrer Terrasse nur als schöner Blickfang zu dienen.

... link (0 Kommentare) ... comment

... older stories