Dienstag, 15. Mai 2007

Armeezeit, Teil 17

damals, 23:02h

Auch Wache stand ich natürlich wieder oft, denn unser eigentliches Tagesgeschäft, der Umgang mit der Kanone, erforderte nicht viel Arbeit. Ich stand jetzt meistens am Munitionslager. Das war ein ungeliebter Posten, denn das Munitionslager lag - wegen der Explosionsgefahr - sehr weit weg, in der äußersten hintersten Ecke des Regiments. Das hieß, man musste sehr weit laufen um dort hinzukommen, und ebenso weit um wieder zurückzukommen, und das viermal in den 24 Stunden Wachdienst. Ich schätzte den Posten vier, hinten am Munilager. Denn hier kam nie eine Postenkontrolle. Die Offiziere waren viel zu faul, so weit zu laufen. Ich hatte oft ein Buch dabei, eigentlich fast immer. Ich erinnere mich, dass ich Sartre gelesen habe, ein Buch mit dem schönen Titel "Die Wörter". Ich weiß nichts mehr von dem, was in dem Buch stand. Aber ich weiß nur noch, wie schön es war darin zu lesen. Es war eine andere Welt, in der Tat, eine Welt von klugen Gedanken - und eine Welt der Wahrhaftigkeit, des Geistes. Was für mich eins war. Das Buch war zu groß, um es der Seitentasche der Uniformhose unterzubringen, wo die Wachposten üblicherweise das natürlich auch verbotene, so genannte "Faktenradio" einzustellen pflegten, das Radio eben, das einen "Fakt" darstellte - den Beweis einer unerlaubten Handlung. Mein Fakt war ein Buch. Ich versteckte es vor der Brust, unter der Jacke.

... link (5 Kommentare) ... comment

Sonntag, 13. Mai 2007

Armeezeit, Teil 16

damals, 23:51h

Nur sah es zunächst nicht danach aus. Der Alltag war wieder da, das dritte Diensthalbjahr begann; es begann mit Kommandierungen, manche gingen - oder durften - weg, in schönere Bereiche: zum Stab, in die Feuerwache oder zur Küche. Die Zimmerbesatzungen wurden neu zusammengestellt. Es war auf einmal recht still bei uns oben. Gelegenheiten, durch besondere Leistungen aufzufallen, waren nicht in Sicht.

Eigentlich gab es gar nichts zu tun. Ich versah jetzt oft einen Dienst, den in den ersten Monaten nur Streber innegehabt hatten: Ich stand GUvD, das heißt "Gehilfe des Unteroffiziers vom Dienst". Für einen Neuling ein einfacher Dienst – man hatte nicht viel zu tun außer ein paar Eintragungen in ein Buch zu machen und ab und an einen Botengang – war es für alt Eingesessene wie mich eher etwas demütigend, nächtelang so dazusitzen an einem kleinen Schreibtisch und nicht schlafen zu dürfen (oder nur heimlich schlafen zu dürfen) und entsprechend die folgenden Tage im Tran zu erleben. Nun gut, es war nicht schlimm, schlimm wie der Beginn der Armeezeit - es war nur doof, lähmend, Resignation.

Meistens stand ich mit einem Unteroffizier, der neu in unsere Einheit gekommen war. Rolf Hans Müller wurde er genannt, obwohl er eigentlich Ralf ließ. Ein diskriminierender Spitzname eben, wie ihn viele trugen – ich hieß z. B. Karin. Rolf Hans Müller war ein junger Mensch wie ich, Abiturient, schmal gebaut, mit Nickelbrille, er gab sich moralisch und intelligent und war bar aller Lebenskenntnis. Auch er wirkte verunsichert. Er wurde sogar noch viel mehr ausgelacht als ich. Aber wo ich gerade mal von Situation zu Situation versuchte, meinen Stolz zu bewahren, schien er fest entschlossen, sich mit den nun einmal gegebenen Tatsachen zu arrangieren. An einem dieser Dienst-Tage bzw. -nächte - natürlich war es so, dass er als Unteroffizier, als UVD, die Tagschicht hatte, während ich nachts wach zu bleiben hatte - an einem dieser Tage warf er mir vor, ich hätte "zwischen mir und der Realität ein Weiteres geschaffen". Das war in der Tat so. Damals fühlte ich mich sehr getroffen, denn er hatte natürlich Recht. Warum lief ich denn immer wieder zu Knaf in den Regimentsstab – der mich doch offensichtlich hinhielt, immer meinte, meine Texte wären literarisch gut, aber zu negativ, um veröffentlicht zu werden? Warum holte ich mir immer wieder mit schnellen Witzen und kleinen Ungehorsamkeiten die vorübergehende Bewunderung der Kameraden – die dann am Wochenende in den Kurzurlaub fuhren, während meiner wieder abgelehnt wurde? Insgeheim bewunderte ich Ralf Müller. Ich wusste, ich konnte nicht so sein wie er, der sich den Realitäten nicht verschloss, sondern still und wie selbstverständlich seine Arbeit tat – so idiotisch sie auch immer sein mochte. Erst später erfuhr ich, dass auch er kleine Texte über den Armeealltag schrieb – für die Geheimdienstoffiziere, die an ihn herangetreten waren. Seine Texte waren nicht weniger fiktiv als meine, aber er nannte darin konkrete Namen und gab ihnen die Überschrift „Informationsbericht“.

Eigentlich gab es gar nichts zu tun. Ich versah jetzt oft einen Dienst, den in den ersten Monaten nur Streber innegehabt hatten: Ich stand GUvD, das heißt "Gehilfe des Unteroffiziers vom Dienst". Für einen Neuling ein einfacher Dienst – man hatte nicht viel zu tun außer ein paar Eintragungen in ein Buch zu machen und ab und an einen Botengang – war es für alt Eingesessene wie mich eher etwas demütigend, nächtelang so dazusitzen an einem kleinen Schreibtisch und nicht schlafen zu dürfen (oder nur heimlich schlafen zu dürfen) und entsprechend die folgenden Tage im Tran zu erleben. Nun gut, es war nicht schlimm, schlimm wie der Beginn der Armeezeit - es war nur doof, lähmend, Resignation.

Meistens stand ich mit einem Unteroffizier, der neu in unsere Einheit gekommen war. Rolf Hans Müller wurde er genannt, obwohl er eigentlich Ralf ließ. Ein diskriminierender Spitzname eben, wie ihn viele trugen – ich hieß z. B. Karin. Rolf Hans Müller war ein junger Mensch wie ich, Abiturient, schmal gebaut, mit Nickelbrille, er gab sich moralisch und intelligent und war bar aller Lebenskenntnis. Auch er wirkte verunsichert. Er wurde sogar noch viel mehr ausgelacht als ich. Aber wo ich gerade mal von Situation zu Situation versuchte, meinen Stolz zu bewahren, schien er fest entschlossen, sich mit den nun einmal gegebenen Tatsachen zu arrangieren. An einem dieser Dienst-Tage bzw. -nächte - natürlich war es so, dass er als Unteroffizier, als UVD, die Tagschicht hatte, während ich nachts wach zu bleiben hatte - an einem dieser Tage warf er mir vor, ich hätte "zwischen mir und der Realität ein Weiteres geschaffen". Das war in der Tat so. Damals fühlte ich mich sehr getroffen, denn er hatte natürlich Recht. Warum lief ich denn immer wieder zu Knaf in den Regimentsstab – der mich doch offensichtlich hinhielt, immer meinte, meine Texte wären literarisch gut, aber zu negativ, um veröffentlicht zu werden? Warum holte ich mir immer wieder mit schnellen Witzen und kleinen Ungehorsamkeiten die vorübergehende Bewunderung der Kameraden – die dann am Wochenende in den Kurzurlaub fuhren, während meiner wieder abgelehnt wurde? Insgeheim bewunderte ich Ralf Müller. Ich wusste, ich konnte nicht so sein wie er, der sich den Realitäten nicht verschloss, sondern still und wie selbstverständlich seine Arbeit tat – so idiotisch sie auch immer sein mochte. Erst später erfuhr ich, dass auch er kleine Texte über den Armeealltag schrieb – für die Geheimdienstoffiziere, die an ihn herangetreten waren. Seine Texte waren nicht weniger fiktiv als meine, aber er nannte darin konkrete Namen und gab ihnen die Überschrift „Informationsbericht“.

... link (2 Kommentare) ... comment

Freitag, 11. Mai 2007

Armeezeit, Teil 15

damals, 20:00h

Eine Woche später trat ich meine Strafe an: drei Tage Arrest. Es gab zu diesem Zweck einige Zellen im Wachgebäude. Ich wurde zusammen mit Ulli Ost eingeliefert. Ulli war ein Schlachter aus dem Potsdamer Schlachthof, er war sehr froh mit mir, mit dem Intellektuellen, zusammen eingesperrt zu werden. Für ihn hieß das, dass er doch kein schlechter Mensch sein konnte, da offenbar auch gebildete Menschen eingesperrt wurden - für mich das Umgekehrte: Ich war froh nicht allein zu sein, jemand dabei zu haben, ich fühlte mich zugehörig zur Masse der kleinen Leute, zum normalen Leben. Es gab fünf Zellen im Wachgebäude, zwei davon waren nun also belegt. Tagsüber wurden wir aus unseren Zellen geholt und für mussten irgendwelche kleinen Arbeiten verrichten, Rasenflächen säubern, Unkraut zupfen oder Ähnliches. Aber meistens war es langweilig, wie immer bei der Armee. Wir saßen mit den Wachsoldaten im Bereitschaftsraum herum und machten gar nichts, lasen Zeitung, guckten in die Luft. Abends wurde jeder in seine Zelle gesperrt. Schlimm war das nicht. Schlimm war, dass man nachdienen musste. Jeder Tag in der Zelle konnte nach Ablauf der Dienstzeit hinten dran gehängt werden, d. h. die wirkliche Strafe war, dass man länger dabei bleiben musste. Es gab nur eine Hoffnung: Man musste belobigt werden. Jemand, der schon eingesessen hatte, bekam als nächste „Belobigung“, wenn er denn eine bekam, die "Streichung einer Strafe". Das war mein nächstes Ziel. Ich wollte mich jetzt wirklich korrekt verhalten und bald die ersehnte Belobigung bekommen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 9. Mai 2007

Armeezeit, Teil 14

damals, 21:19h

Ich fuhr ins eine D-Zug-Station entfernte Berlin. Das Zugklo diente der Verwandlung. Wie wunderbar ist es, mit dem Zug in eine Großstadt einzufahren! Alles vermehrt sich: die Zahl der Gleise, die Zahl der Häuser, ihre Größe ... Die ersten S-Bahnstationen fliegen vorbei. Man blickt auf Ampelkreuzungen, Straßenbahnen, erleuchtete Wohnzimmerfenster. Friedrichstraße stieg ich aus und ging zu Fuß weiter. Im Palast der Republik gab es einen jiddischen Liederabend, aber zwei Leute vor mir waren die Karten ausverkauft. Ich ging ins Café im gegenüberliegenden Palasthotel, einen Nobelschuppen, den ich früher verachtet hatte. Aber ein Soldat darf nicht wählerisch sein. Die Zeit drängte, und Großstadt blieb immer noch Großstadt. Und ich wurde aufgenommen. Ich kam ins Gespräch mit den am Tisch Sitzenden, man unterhielt sich hochtrabend über das alte Berlin und Rahel Varnhagen. Und zum Schluss erließ mir die Kellnerin 1, 50 Mark meiner Rechnung, da sie auf Grund der generösen sonstigen Gäste nur mit Scheinen hantierte und auf Summen unter 10 Mark nicht herausgeben konnte.

Um Mitternacht kam ich in die Kaserne zurück, zu meiner Verblüffung waren alle noch wach, auch viele Offiziere anwesend. Bis vor wenigen Minuten hatten noch alle an der Vorbereitung einer der bevorstehenden Inspektionen gearbeitet. Zu spät begriff ich, dass die restriktive Ausgangsregelung durch meinen Kompaniechef nicht demütigend gemeint gewesen war, sondern weil man meine Arbeitskraft gebraucht hatte.

Um Mitternacht kam ich in die Kaserne zurück, zu meiner Verblüffung waren alle noch wach, auch viele Offiziere anwesend. Bis vor wenigen Minuten hatten noch alle an der Vorbereitung einer der bevorstehenden Inspektionen gearbeitet. Zu spät begriff ich, dass die restriktive Ausgangsregelung durch meinen Kompaniechef nicht demütigend gemeint gewesen war, sondern weil man meine Arbeitskraft gebraucht hatte.

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 6. Mai 2007

Armeezeit, Teil 13

damals, 00:27h

In den folgenden Wochen war es mit der Ruhe vorbei. Ein neuer Regimentschef trat seinen Dienst an, und da neue Besen bekanntlich gut kehren, wurde überall kräftig aufgeräumt. Munitionsvorräte, deren Menge seit Jahren von Wachwechsel zu Wachwechsel nur abgehakt worden waren, mussten nun tatsächlich nachgezählt werden. Die weißen Streifen auf den Regimentsstraßen und dem Appellplatz wurden endlich erneuert. Eine Fülle neuer Dienstvorschriften trat in Kraft. Oft wurde noch nach Dienstschluss geputzt und aufgeräumt, die Offiziere mussten Überstunden machen, für uns gab es kaum noch Ausgang.

Als es mir zwei Wochen lang nicht gelungen war, die Erlaubnis zum abendlichen Verlassen der Kaserne zu erlangen, verfiel ich auf einen Trick: Ich musste doch irgendwann mal neue Einlagen für meine Schuhe bekommen, wegen meiner kaputten Füße. Warum nicht jetzt? Und zum Anpassen musste ich in die Stadt. Daran war nicht zu deuten. Medizinische Gründe zogen immer. Aber der Kompaniechef ließ sich nicht austricksen. Er gab mir Ausgang von Dienstschluss bis sieben Uhr abends anstatt wie üblich bis Mitternacht. Ich kochte innerlich, ich dachte nicht im Traum daran, die Demütigung zu akzeptieren. Ich beschloss, so lange wegzubleiben, wie mir zustand; ich tat sogar noch ein Übriges und nahm meine Zivilsachen mit, ein an sicherer Stelle verstecktes T-Shirt und eine Hose, die es mir erlaubten, draußen durch einen Sachenwechsel meinen Soldatenstatus abzulegen und von Militärstreifen unangefochten den eng begrenzten Ausgangsbereich zu überschreiten.

Als es mir zwei Wochen lang nicht gelungen war, die Erlaubnis zum abendlichen Verlassen der Kaserne zu erlangen, verfiel ich auf einen Trick: Ich musste doch irgendwann mal neue Einlagen für meine Schuhe bekommen, wegen meiner kaputten Füße. Warum nicht jetzt? Und zum Anpassen musste ich in die Stadt. Daran war nicht zu deuten. Medizinische Gründe zogen immer. Aber der Kompaniechef ließ sich nicht austricksen. Er gab mir Ausgang von Dienstschluss bis sieben Uhr abends anstatt wie üblich bis Mitternacht. Ich kochte innerlich, ich dachte nicht im Traum daran, die Demütigung zu akzeptieren. Ich beschloss, so lange wegzubleiben, wie mir zustand; ich tat sogar noch ein Übriges und nahm meine Zivilsachen mit, ein an sicherer Stelle verstecktes T-Shirt und eine Hose, die es mir erlaubten, draußen durch einen Sachenwechsel meinen Soldatenstatus abzulegen und von Militärstreifen unangefochten den eng begrenzten Ausgangsbereich zu überschreiten.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 5. Mai 2007

Armeezeit, Teil 12

damals, 00:46h

Im Sommer wurden bei einer Schrankkontrolle persönliche Aufzeichnungen von mir gefunden und beschlagnahmt – die kleinen Alltagskizzen, die inzwischen schon zu einer richtigen Textsammlung angewachsen waren und die ich meinem Vater als Büchlein zum Geburtstag schenken wollte. Da die Schrankkontrolle vom Stab angeordnet und durchgeführt worden war, entschied sich mein Kompaniechef, die Sache nicht auf sich beruhen zu lassen, sondern nach ganz oben zu melden, an die Regimentsleitung. Sicher ist sicher, damit war er aus der Verantwortung und aus dem Schneider. Und ich wurde eines Tages vor den Parteichef des Regiments gerufen, einen Mann, den ich sonst wahrscheinlich nie persönlich zu Gesicht bekommen hätte.

Ich erinnere mich noch gut, wie ich im Vorzimmer von Oberstleutnant Knaf darauf wartete, hereingerufen zu werden. Es war sonnig und still; das Radio, ein einfaches, fest in der Wand verschraubtes Gerät für den Massenempfang wie in den Mannschafträumen, spielte „Tausendmal berührt ...". Das Lied lief damals überall, aber ich hatte zum ersten Mal die Muße, auf den Text zu hören, und begann es richtig zu mögen. Knaf selbst hatte etwas Opahaftes mit seiner Halbglatze und seinem Idealismus. Er zeigte Verständnis für meine schriftstellerischen Ambitionen, auch wenn er deren Folgen nicht billigte. Von einer Bestrafung wolle er absehen, auch im Hinblick auf die Naivität meiner Jugend, ich solle mich aber künftig bemühen, positivere Texte über den Armeealltag zu schreiben, ihm diese vorlegen, und wer weiß, vielleicht könnten sie dank seines Einflusses in der „Nationalen Volksarmee" erscheinen. Etwas in mir lächelte - die „Nationale Volksarmee", das Wurstblatt, das überall herumlag und das keiner las, es sei denn um der unerträglichen Langeweile Herr zu werden - aber andererseits immerhin: eine Veröffentlichung. Dass ich einmal etwas veröffentlichen würde, davon hatte ich bisher kaum zu träumen gewagt. Ich war Schüler gewesen, irgendein Gymnasiast, und nicht der einzige, der Einsen im Aufsatz schrieb. Das eigene Geschreibsel gedruckt zu sehen, dazu gehörte mehr, das war mir klar. Und vielleicht sogar dies: hier zu stehen in dem sauberen Büro in der Regimentsleitung, während die anderen schon wieder mit öligen Lappen um die Kanone standen und gegen die Langeweile kämpften. Immerhin schien mein Vergehen mehr zu bedeuten als die Saufereien und unerlaubten Entfernungen meiner Kameraden: Es war eine Begnadigung durch die Regimentsleitung wert.

Ich erinnere mich noch gut, wie ich im Vorzimmer von Oberstleutnant Knaf darauf wartete, hereingerufen zu werden. Es war sonnig und still; das Radio, ein einfaches, fest in der Wand verschraubtes Gerät für den Massenempfang wie in den Mannschafträumen, spielte „Tausendmal berührt ...". Das Lied lief damals überall, aber ich hatte zum ersten Mal die Muße, auf den Text zu hören, und begann es richtig zu mögen. Knaf selbst hatte etwas Opahaftes mit seiner Halbglatze und seinem Idealismus. Er zeigte Verständnis für meine schriftstellerischen Ambitionen, auch wenn er deren Folgen nicht billigte. Von einer Bestrafung wolle er absehen, auch im Hinblick auf die Naivität meiner Jugend, ich solle mich aber künftig bemühen, positivere Texte über den Armeealltag zu schreiben, ihm diese vorlegen, und wer weiß, vielleicht könnten sie dank seines Einflusses in der „Nationalen Volksarmee" erscheinen. Etwas in mir lächelte - die „Nationale Volksarmee", das Wurstblatt, das überall herumlag und das keiner las, es sei denn um der unerträglichen Langeweile Herr zu werden - aber andererseits immerhin: eine Veröffentlichung. Dass ich einmal etwas veröffentlichen würde, davon hatte ich bisher kaum zu träumen gewagt. Ich war Schüler gewesen, irgendein Gymnasiast, und nicht der einzige, der Einsen im Aufsatz schrieb. Das eigene Geschreibsel gedruckt zu sehen, dazu gehörte mehr, das war mir klar. Und vielleicht sogar dies: hier zu stehen in dem sauberen Büro in der Regimentsleitung, während die anderen schon wieder mit öligen Lappen um die Kanone standen und gegen die Langeweile kämpften. Immerhin schien mein Vergehen mehr zu bedeuten als die Saufereien und unerlaubten Entfernungen meiner Kameraden: Es war eine Begnadigung durch die Regimentsleitung wert.

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 3. Mai 2007

Armeezeit, Teil 11

damals, 23:30h

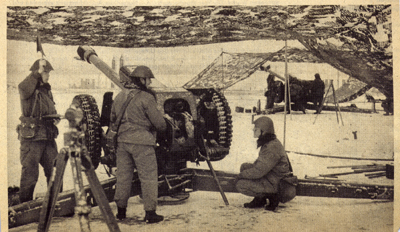

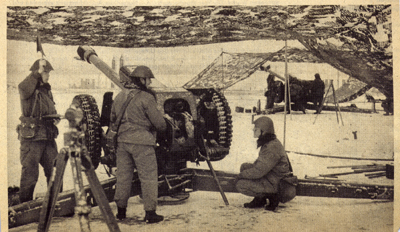

Am Ort der Übung angekommen, wurden große Zelte errichtet, eine Gulaschkanone aufgestellt und ein großes Loch für die Latrine gebuddelt. Vor der Kälte schützte wiederum ein kleiner Ofen, der die Nacht über von einem Soldaten in Betrieb gehalten wurde. Am Tage waren wir mit den Kanonen beschäftigt, aber da scharf geschossen wurde, musste alles absolut sicher vor sich gehen, d.h. vorsichtig, langsam, ohne Hektik - und mit ewigen Wartezeiten in der zaghaften Märzsonne, bis ein verantwortlicher Offizier alles ordnungsgemäß kontrolliert hatte.

Abends wurde gesoffen. Es dauerte Tage, bis mir klar wurde, wo der Schnaps herkam und das Bier, das kanisterweise in den Zelten auftauchte. Offenbar gab es in dem nur einen Kilometer entfernten Dorf eine Kneipe, die an der Hintertür gute Geschäfte machte. Gerade eben sei Hasi losgegangen, um Nachschub zu holen, verriet man mir. Die Nachricht kränkte mich etwas, denn sie bewies mir, dass ich geträumt hatte - und einen üblichen Ausschlupf in die Freiheit übersehen. Ich ging sofort los, um meinem Kumpel zu folgen. Der Weg war nicht zu verfehlen, die Nacht sternklar und kalt. Einmal zwang ein entgegenkommender Geländewagen mich kurzzeitig zum Verstecken; aber davon abgesehen verlief mein Gang ganz ungestört. Natürlich war Hasi längst nicht mehr an der Kneipe. Ich traf nur einen angetrunkenen fremden Offizier, der sich hier ebenfalls versorgte - und zurück im Zeltlager einen aufgeregten Leutnant, der mein Verschwinden bemerkt hatte. Ich erzählte ihm etwas von seelischen Nöten und einer einsamen halben Stunde am nahen Elbufer. Zum Glück befriedigte ihn die Antwort. Ich wurde mit der Mahnung entlassen, mich künftig ordnungsgemäß abzumelden - und natürlich mich im Falle neuer seelischer Krisen vertrauensvoll an meine Vorgesetzten zu wenden. Zurück im Zelt, schlug mir Fröhlichkeit entgegen. Man hatte zugehört und gelacht. „Nimm erst mal`n Schluck Tee!" rief mir Hasi zu und streckte mir die schnapsgefüllte Feldflasche entgegen.

Abends wurde gesoffen. Es dauerte Tage, bis mir klar wurde, wo der Schnaps herkam und das Bier, das kanisterweise in den Zelten auftauchte. Offenbar gab es in dem nur einen Kilometer entfernten Dorf eine Kneipe, die an der Hintertür gute Geschäfte machte. Gerade eben sei Hasi losgegangen, um Nachschub zu holen, verriet man mir. Die Nachricht kränkte mich etwas, denn sie bewies mir, dass ich geträumt hatte - und einen üblichen Ausschlupf in die Freiheit übersehen. Ich ging sofort los, um meinem Kumpel zu folgen. Der Weg war nicht zu verfehlen, die Nacht sternklar und kalt. Einmal zwang ein entgegenkommender Geländewagen mich kurzzeitig zum Verstecken; aber davon abgesehen verlief mein Gang ganz ungestört. Natürlich war Hasi längst nicht mehr an der Kneipe. Ich traf nur einen angetrunkenen fremden Offizier, der sich hier ebenfalls versorgte - und zurück im Zeltlager einen aufgeregten Leutnant, der mein Verschwinden bemerkt hatte. Ich erzählte ihm etwas von seelischen Nöten und einer einsamen halben Stunde am nahen Elbufer. Zum Glück befriedigte ihn die Antwort. Ich wurde mit der Mahnung entlassen, mich künftig ordnungsgemäß abzumelden - und natürlich mich im Falle neuer seelischer Krisen vertrauensvoll an meine Vorgesetzten zu wenden. Zurück im Zelt, schlug mir Fröhlichkeit entgegen. Man hatte zugehört und gelacht. „Nimm erst mal`n Schluck Tee!" rief mir Hasi zu und streckte mir die schnapsgefüllte Feldflasche entgegen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 29. April 2007

Armeezeit, Teil 10

damals, 23:54h

Gleich am ersten Tag nach der Rückkehr in die Kaserne, wenige Stunden nach dem offiziellen Ende des Urlaub in der Sonntagnacht um 24 Uhr, sollte unsere Einheit für eine Woche auf ein Übungsgelände bei Rathenow fahren. Die Aktion begann - wie alle größeren oder kleineren Übungsfahrten - mit einem Alarm, der kurz vor dem üblichen Weckruf um 6 Uhr ausgelöst wurde. Man muss sich das nicht so schlimm vorstellen, wie es klingt, immerhin wussten wir von dem Alarm, hatten unsere Sachen schon bereitgelegt und konnten, als der Pfiff ertönte, trotz Übermüdung die geforderten Zeiten einhalten - 4 Minuten, um mit vollständiger Ausrüstung an der Waffenkammer zu erscheinen, 15 Minuten bis zu den Fahrzeugen beim Wagenpark. Ein bisschen Angst hatte ich nur wegen Michael, unserem Lastwagenfahrer: Ich hatte ihn am Kasernentor getroffen, als ich kurz vor Mitternacht eintraf, und er war vollkommen betrunken gewesen. Aber er fuhr millimetergenau rückwärts, bis die Kanone in die Anhängerkupplung einrastete, die wir anderen hielten, genauer als bei den Übungen vorher, wir konnten gar nicht überrollt werden.

Und als die Kanone daran hing und wir auf der Ladefläche saßen, begann das lange Warten. Erst gegen Mittag verließen wir die Kaserne. Kurz darauf trafen wir an der Verladerampe ein, und auch hier dauerte es wieder Stunden, bis alles - Fahrzeuge, Kanonen, Mannschaften - ordnungsgemäß auf die Eisenbahn verladen war. Das Ganze hatte etwas von Rucksackurlaub. Meist stand der Zug irgendwo im Gelände und wartete. Wir lagerten im Waggon auf den Holzpritschen, löffelten das kalte, geschmacksneutrale Dosenfutter, das reichlich vorhanden war und erhitzten unsern Tee am Ofen in der Wagenmitte. Zum Austreten oder wenn man mal allein sein wollte, gab es das Brachland am Bahndamm. Man musste keine Angst haben zurückzubleiben. Die Pfiffe und das Geschrei, die die Weiterfahrt ankündigten, konnte man nicht überhören.

Und als die Kanone daran hing und wir auf der Ladefläche saßen, begann das lange Warten. Erst gegen Mittag verließen wir die Kaserne. Kurz darauf trafen wir an der Verladerampe ein, und auch hier dauerte es wieder Stunden, bis alles - Fahrzeuge, Kanonen, Mannschaften - ordnungsgemäß auf die Eisenbahn verladen war. Das Ganze hatte etwas von Rucksackurlaub. Meist stand der Zug irgendwo im Gelände und wartete. Wir lagerten im Waggon auf den Holzpritschen, löffelten das kalte, geschmacksneutrale Dosenfutter, das reichlich vorhanden war und erhitzten unsern Tee am Ofen in der Wagenmitte. Zum Austreten oder wenn man mal allein sein wollte, gab es das Brachland am Bahndamm. Man musste keine Angst haben zurückzubleiben. Die Pfiffe und das Geschrei, die die Weiterfahrt ankündigten, konnte man nicht überhören.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 28. April 2007

Armeezeit, Teil 9

damals, 23:43h

Im Januar stellte ich mir selbst ein Programm auf für das neue Jahr. Ich hatte mich jetzt eingelebt - so weit, so gut - jetzt wollte ich auch wieder näher an mich denken; ich suchte einen Anknüpfungspunkt an die Zeit vorher, als Schüler, zu Hause, als denkender Mensch. Ich ließ mir Bücher mitbringen von zu Hause, sogar ein bisschen Latein wollte ich wiederholen – und ich wollte auch wieder was schreiben. Soldat war ich jetzt, manchmal hatte ich Freizeit, und in der wollte ich sein wie früher, ein bisschen wenigstens. Komisch, dass das nicht gelang. An Büchern las ich vorzugsweise über den Krieg: Barbusse "Das Feuer", Remarque "Im Westen nichts Neues" und einen dokumentarischen Roman über die militärischen Aktionen Fidel Castros. Wenn ich schreiben wollte, richtig literarisch schreiben, gelang es mir nur entsetzlich sentimental. Das einzige, was funktionierte, war eine kleine Sammlung über den Alltag hier. Zuhause, das Zuhause meines einsamen Schreibtisches, die Gedichtbände, das Tagebuch, all das fiel mir jetzt wieder ein, schmerzhaft ein, aber ich bekam es nicht zu fassen.

Ende Februar gab es endlich Urlaub. Alle Soldaten der Einheit durften zehn Tage nach Hause. Ich fuhr zu den Eltern, sie waren sanft und gut zu mir, das Essen schmeckte märchenhaft. Einen Tag fuhr ich nach Dresden, um mir eine Edvard-Munch-Ausstellung anzusehen und mich mit einer Freundin zu treffen. Ihre Gefühlsseligkeit befremdete mich. Wieder zu Hause, an einem faulenzerischen Vormittag vorm Bücherregal, traf ich auf ein Rilke-Gedicht mit dem Titel „Der Auszug des verlorenen Sohnes": „Nun fortzugehn von alledem Verworrenen, das unser ist und uns doch nicht gehört ..." Diese Begegnung war das einzige, was mich bewegte.

Ende Februar gab es endlich Urlaub. Alle Soldaten der Einheit durften zehn Tage nach Hause. Ich fuhr zu den Eltern, sie waren sanft und gut zu mir, das Essen schmeckte märchenhaft. Einen Tag fuhr ich nach Dresden, um mir eine Edvard-Munch-Ausstellung anzusehen und mich mit einer Freundin zu treffen. Ihre Gefühlsseligkeit befremdete mich. Wieder zu Hause, an einem faulenzerischen Vormittag vorm Bücherregal, traf ich auf ein Rilke-Gedicht mit dem Titel „Der Auszug des verlorenen Sohnes": „Nun fortzugehn von alledem Verworrenen, das unser ist und uns doch nicht gehört ..." Diese Begegnung war das einzige, was mich bewegte.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 27. April 2007

Armeezeit, Teil 8

damals, 20:26h

Um zehn Minuten vor Zwölf hielt ich es nicht mehr aus. Ich wagte es, die Räume unserer Einheit zu verlassen. Und tatsächlich gab es unten, im Fernsehraum des Stabs, eine wirkliche Silvesterfeier. Auch war ich nicht, wie ich gedacht hatte, der einzige „Glatte" hier unten - drei meiner Kameraden waren klüger gewesen und schon länger ins fröhliche Geschehen integriert. Und offenbar fand das auch der diensthabende Stabsoffizier ganz in der Ordnung. Ein Stab, das wurde mir sofort klar, war nicht nur der Ort, wo stellvertretend für das ganze Fußvolk gedacht, geschrieben und gerechnet wurde - sondern auch gefeiert. Wo man auch in Uniform ein Mensch blieb. Ich kam ins Gespräch mit einem zukünftigen Medizinstudenten, einem Menschen, dem man den Abiturienten ansah: seine Uniform wirkte wie eine etwas kindische, nicht sehr echte Verkleidung, die sein unsoldatisches Wesen gar nicht ernsthaft verdecken sollte. Dass er als Schreiber hier unten im Stab arbeitete, war logisch. Wenn so einer überhaupt in einer Kaserne denkbar war, dann hier. Es ehrte mich, dass er, der bald entlassen werden sollte, erwog, mich zu seinem Nachfolger zu machen. Aber seine Frage nach guten Schreibmaschine-Fähigkeiten verneinte ich wahrheitsgemäß. Darauf zog er sein Angebot zurück.

Aus dem Fernseher, der einzigen Licht- und dominierenden Tonquelle im Fernsehraum ertönte jetzt der Countdown zum Jahresende. Alle grölten mit, mit möglichst betrunkener Stimme. Danach gab es Umarmungen, Hochrufe auf den bevorstehenden Entlassungstermin und immer wieder bedauernde Worte für uns Glatte. Offenbar war unsere Anwesenheit als Garant der Fröhlichkeit unbedingt nötig. Ich konterte, indem ich mutig auf den diensthabenden Hauptmann zuschritt und ihm zum Neuen Jahr gratulierte. Der reagierte jovial. Die Umstehenden lachten. Silvester war gerettet.

Aus dem Fernseher, der einzigen Licht- und dominierenden Tonquelle im Fernsehraum ertönte jetzt der Countdown zum Jahresende. Alle grölten mit, mit möglichst betrunkener Stimme. Danach gab es Umarmungen, Hochrufe auf den bevorstehenden Entlassungstermin und immer wieder bedauernde Worte für uns Glatte. Offenbar war unsere Anwesenheit als Garant der Fröhlichkeit unbedingt nötig. Ich konterte, indem ich mutig auf den diensthabenden Hauptmann zuschritt und ihm zum Neuen Jahr gratulierte. Der reagierte jovial. Die Umstehenden lachten. Silvester war gerettet.

... link (0 Kommentare) ... comment

... nächste Seite