Montag, 16. April 2018

„Transit“ - erster Eindruck

damals, 02:32h

Ich habe heute Abend „Transit“ gesehen, das musste sein: „Transit“ ist einer meiner Lieblingsromane und Christian Petzold ist ja auch nicht irgendwer. Ich war im Vorfeld skeptisch gewesen, ob so ein Kopfmensch wie Petzold einen so hochemotionalen Roman verfilmen kann.

Doch, kann er. Ein wuchtiger, eindringlicher Film. Die Idee, die Geschichte optisch in der Gegenwart spielen zu lassen, wirkte gar nicht so gewaltsam und gewollt, wie ich befürchtet hatte: Sie weckte nämlich keine Assoziationen an Jetztzeit und Flüchtlingskrise, sondern vertrieb sie eher, wirkte wie ein Brechtscher Verfremdungseffekt, noch verstärkt durch die häufigen gesprochenen Texte aus Off. Dadurch verschwand jeder ablenkende historische Bezug, es blieb die Problematik der Flucht an sich. Das Ganze machte eher den Eindruck eines erzählerisch angelegten Filmessays, weniger den eines Spielfilms.

Die eigentliche Geschichte, die von Anna Seghers ersonnen wurde, handelt ja von einem Flüchtling aus Nazi-Deutschland, der in Marseille seinen Mitflüchtlingen begegnet, immer mehr Abschied zu seinen Exil-Kameraden und insbesondere den kommunistisch Kungelnden unter ihnen gewinnt und am Ende eine andere Art Solidarität findet, die der ortsansässig Anständigen, bei denen er eine neue Heimat findet.

Im Film fehlt diese Ebene: Es fehlt der kommunistische Filz und es fehlt die entspannte Willkommenskultur der Einheimischen. Nur die Einsamkeit des Flüchtlings, auch bei Seghers zentral, wird in ergreifender Intensität vorgeführt.

Komisch: Da hatte ich erst Angst gehabt, dass Petzold, den man als politischen Regisseur kennt, die Sache vermurkst, indem er zu viel Gegenwartsbezug da reinbringt – und als ich dann im Kino war, war mir das zu wenig davon. Ich meine, wir haben hier einen Haufen Flüchtlinge im Land, und wir haben enorme Probleme damit, die Menschen zu integrieren, sie so in unser Leben hier in Deutschland einzubauen, dass wir und sie damit leben können – und dann ist da dieser Roman, der aus der Sicht eines deutschen Flüchtlings zeigt, wie verdammt schwer es ist, die emotionale Haltlosigkeit und Verzweiflung des Flüchtlings (die man heute gern „Traumatisierung“ nennt) zu überwinden und wieder ins geregelte Leben zu finden, der aber auch zeigt, dass es möglich ist, dass man nicht in der Klüngelsauce seiner Flüchtlingsparallelwelt bleiben und versauern muss, sondern dass es einen Weg in ein neues geregeltes Leben gibt – und dann nutzt Petzold diese Steilvorlage nicht und bleibt bei der Einsamkeit und Verzweiflung seines Flüchtlings kleben, lässt seinen Flüchtling sich in einer Liebesgeschichte verheddern und am Ende in der Falle sitzen bleiben. Das geht doch nicht!

Und irgendwie erinnert mich das auch an einige Linke hierzulande, die vor lauter Akzeptanz der Fremden auch das akzeptieren, was diese – zumindest vorerst – zu den Akten legen müssten, um bei uns anzukommen. (Dass das die staatlichen Vorgaben heute in Deutschland wie damals in Marseille nicht gerade befördern, ist klar, da braucht es eben unsere menschliche Solidarität.)

Und da sind wir beim Punkt: Dieses Negative, Resignative, Passive heutiger linker Positionen nervt ("Da kann man halt nichts machen, wenn Flüchtlinge in ihrer Traumatisierung verwirrt und destruktiv sind, man muss sie so annehmen." Nein, muss man nicht, und man hilft ihnen damit auch nicht, und man macht die Verbrechen neokolonialistischer Wirtschaftspolitik in Afrika auch nicht wieder gut, indem man einfach die Grenzen öffnet.) Es gibt in "Transit" eine Verkörperung des Guten, Moralischen, des Kommunistischen, fast eine jesusartige Figur: Heinz. Dessen Flucht gelingt aufgrund seiner Ausstrahlung, selbst zwielichtige Gestalten helfen ihm selbstlos. Petzold lässt diesen Heinz gleich am Beginn der Geschichte elendig verrecken. Und die Figur des anständigen Menschen, der durch tragische Umstände unter die brutalen Fremdlegionäre geraten ist und doch anständig bleibt, den lässt er ganz aus der Geschichte raus. Das Gute darf es nicht geben.

Und auch die Liebe nicht. Auch bei Anna Seghers ist die Liebe negativ besetzt: Sie lässt am Ende die femme fatale und mit ihr die erotische Liebe sterben und im Gegenzug die Mitmenschlichkeit und Solidarität erblühen. Sicher ein äußerst fragwürdiger Aspekt in dem Roman. Noch fragwürdiger ist es allerdings, wenn Petzold die Liebe ebenso negativ zeichnet wie Seghers, ihr aber nichts adäquat Positives gegenüberstellt.

Wie ich schon bei meiner Rezension zu Hanekes "Weißem Band" sagte: So furchtbar ist die Welt nun auch wieder nicht. Und ist es nie gewesen.

Doch, kann er. Ein wuchtiger, eindringlicher Film. Die Idee, die Geschichte optisch in der Gegenwart spielen zu lassen, wirkte gar nicht so gewaltsam und gewollt, wie ich befürchtet hatte: Sie weckte nämlich keine Assoziationen an Jetztzeit und Flüchtlingskrise, sondern vertrieb sie eher, wirkte wie ein Brechtscher Verfremdungseffekt, noch verstärkt durch die häufigen gesprochenen Texte aus Off. Dadurch verschwand jeder ablenkende historische Bezug, es blieb die Problematik der Flucht an sich. Das Ganze machte eher den Eindruck eines erzählerisch angelegten Filmessays, weniger den eines Spielfilms.

Die eigentliche Geschichte, die von Anna Seghers ersonnen wurde, handelt ja von einem Flüchtling aus Nazi-Deutschland, der in Marseille seinen Mitflüchtlingen begegnet, immer mehr Abschied zu seinen Exil-Kameraden und insbesondere den kommunistisch Kungelnden unter ihnen gewinnt und am Ende eine andere Art Solidarität findet, die der ortsansässig Anständigen, bei denen er eine neue Heimat findet.

Im Film fehlt diese Ebene: Es fehlt der kommunistische Filz und es fehlt die entspannte Willkommenskultur der Einheimischen. Nur die Einsamkeit des Flüchtlings, auch bei Seghers zentral, wird in ergreifender Intensität vorgeführt.

Komisch: Da hatte ich erst Angst gehabt, dass Petzold, den man als politischen Regisseur kennt, die Sache vermurkst, indem er zu viel Gegenwartsbezug da reinbringt – und als ich dann im Kino war, war mir das zu wenig davon. Ich meine, wir haben hier einen Haufen Flüchtlinge im Land, und wir haben enorme Probleme damit, die Menschen zu integrieren, sie so in unser Leben hier in Deutschland einzubauen, dass wir und sie damit leben können – und dann ist da dieser Roman, der aus der Sicht eines deutschen Flüchtlings zeigt, wie verdammt schwer es ist, die emotionale Haltlosigkeit und Verzweiflung des Flüchtlings (die man heute gern „Traumatisierung“ nennt) zu überwinden und wieder ins geregelte Leben zu finden, der aber auch zeigt, dass es möglich ist, dass man nicht in der Klüngelsauce seiner Flüchtlingsparallelwelt bleiben und versauern muss, sondern dass es einen Weg in ein neues geregeltes Leben gibt – und dann nutzt Petzold diese Steilvorlage nicht und bleibt bei der Einsamkeit und Verzweiflung seines Flüchtlings kleben, lässt seinen Flüchtling sich in einer Liebesgeschichte verheddern und am Ende in der Falle sitzen bleiben. Das geht doch nicht!

Und irgendwie erinnert mich das auch an einige Linke hierzulande, die vor lauter Akzeptanz der Fremden auch das akzeptieren, was diese – zumindest vorerst – zu den Akten legen müssten, um bei uns anzukommen. (Dass das die staatlichen Vorgaben heute in Deutschland wie damals in Marseille nicht gerade befördern, ist klar, da braucht es eben unsere menschliche Solidarität.)

Und da sind wir beim Punkt: Dieses Negative, Resignative, Passive heutiger linker Positionen nervt ("Da kann man halt nichts machen, wenn Flüchtlinge in ihrer Traumatisierung verwirrt und destruktiv sind, man muss sie so annehmen." Nein, muss man nicht, und man hilft ihnen damit auch nicht, und man macht die Verbrechen neokolonialistischer Wirtschaftspolitik in Afrika auch nicht wieder gut, indem man einfach die Grenzen öffnet.) Es gibt in "Transit" eine Verkörperung des Guten, Moralischen, des Kommunistischen, fast eine jesusartige Figur: Heinz. Dessen Flucht gelingt aufgrund seiner Ausstrahlung, selbst zwielichtige Gestalten helfen ihm selbstlos. Petzold lässt diesen Heinz gleich am Beginn der Geschichte elendig verrecken. Und die Figur des anständigen Menschen, der durch tragische Umstände unter die brutalen Fremdlegionäre geraten ist und doch anständig bleibt, den lässt er ganz aus der Geschichte raus. Das Gute darf es nicht geben.

Und auch die Liebe nicht. Auch bei Anna Seghers ist die Liebe negativ besetzt: Sie lässt am Ende die femme fatale und mit ihr die erotische Liebe sterben und im Gegenzug die Mitmenschlichkeit und Solidarität erblühen. Sicher ein äußerst fragwürdiger Aspekt in dem Roman. Noch fragwürdiger ist es allerdings, wenn Petzold die Liebe ebenso negativ zeichnet wie Seghers, ihr aber nichts adäquat Positives gegenüberstellt.

Wie ich schon bei meiner Rezension zu Hanekes "Weißem Band" sagte: So furchtbar ist die Welt nun auch wieder nicht. Und ist es nie gewesen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 22. Februar 2018

Solche Linke und solche, mir sind die stillen lieber

damals, 23:15h

Ich habe hier vor ein paar Tagen über drei Bücher linker Autoren geschrieben, die ich neulich las, und dabei zum wiederholten Mal zum Ausdruck gebracht, wie sehr mir die Verachtung des Gefühlsseligen auf die Nerven geht, in der ich eine Weiterführung des machismo des Marxismus und der Arbeiterbewegung erblicke.

Das war insofern unfair, als ich die zwei mir unangenehmen Bücher gar nicht zuende gelesen habe. Dem Roman „Die verbesserte Frau“ von Barbara Kirchner hab ich vorgeworfen, er sei eiskalt. Wahrscheinlich ist er das nicht. Wahrscheinlich ist er nur von einem Gefühl getragen, das mir widerlich ist. Ich muss sowas nicht lesen. Ich muss meine Abneigung aber auch nicht in die Öffentlichkeit raustragen.

Dem Sachbuch „Erwachsenensprache“ von Robert Pfaller warf ich Zeitgeistigkeit und ein Kokettieren mit Verschwörungstheorien (die Postmoderne ist ein Kampfinstrument der Ausbeuterklasse) vor. Das meine ich immer noch. Aber meine Güte!: Irgendwie muss sich ein Buch doch behaupten, wenn es sich auf ein diskursiv so umkämpftes Gebiet begibt. Aber es so stehen so viele kluge Sachen drin, dass ich jetzt weiterlese, auch wenn ich mich manchmal ärgere.

Zum Beispiel an der Stelle, wo Pfaller behauptet, political correctness fördere deshalb die Zensur, da sie das rationale Element ausschalte – und die ratio sei in der Lage, Irrtümer zu korrigieren, während Beleidigte immer beleidigt bleiben. (Er übersieht hier, dass Gefühle nicht grundsätzlich kindisch sind, sondern natürlich auch sehr wohl erwachsen sein können, genauso wie rationale Gedanken.) Mit diesem Text liefere ich ein Beispiel.

Überhaupt hab ich in meinem Blog zunehmend Probleme mit dem Öffentlichen und dem Privaten. Ich habe viele Jahre auf Papier Tagebuch geschrieben und da meine Gedanken zu diesem und jenem probeweise formuliert. Manches davon fand ich im Nachhinein gar nicht so schlecht, so dass ich die Aussicht verlockend fand, dieses Tagebuch auf blogger.de öffentlich zu führen. Aber das geht nicht. Schon allein die Notwendigkeit, die Texte einigermaßen zu einem Ende zu führen und die gröbsten Tipp- und Formulierungsfehler zu entfernen (ich tippe daher immer zuerst in mein Schreibprogramm, ehe ich ins Netz kopiere) … führen dazu, dass ich viel seltener schreibe als früher. Und dann noch die Rücksicht auf Persönlichkeitsrechte (inkl. meine eigenen), die blöden Anonymisierungen und dass ich das Thema Sexualität aussparen muss. Und als Krönung: peinliche Irrtümer wie dieser (im Tagebuch wärs egal gewesen) – und das ist nicht der erste.

Wie gehen Sie mit sowas um?

Das war insofern unfair, als ich die zwei mir unangenehmen Bücher gar nicht zuende gelesen habe. Dem Roman „Die verbesserte Frau“ von Barbara Kirchner hab ich vorgeworfen, er sei eiskalt. Wahrscheinlich ist er das nicht. Wahrscheinlich ist er nur von einem Gefühl getragen, das mir widerlich ist. Ich muss sowas nicht lesen. Ich muss meine Abneigung aber auch nicht in die Öffentlichkeit raustragen.

Dem Sachbuch „Erwachsenensprache“ von Robert Pfaller warf ich Zeitgeistigkeit und ein Kokettieren mit Verschwörungstheorien (die Postmoderne ist ein Kampfinstrument der Ausbeuterklasse) vor. Das meine ich immer noch. Aber meine Güte!: Irgendwie muss sich ein Buch doch behaupten, wenn es sich auf ein diskursiv so umkämpftes Gebiet begibt. Aber es so stehen so viele kluge Sachen drin, dass ich jetzt weiterlese, auch wenn ich mich manchmal ärgere.

Zum Beispiel an der Stelle, wo Pfaller behauptet, political correctness fördere deshalb die Zensur, da sie das rationale Element ausschalte – und die ratio sei in der Lage, Irrtümer zu korrigieren, während Beleidigte immer beleidigt bleiben. (Er übersieht hier, dass Gefühle nicht grundsätzlich kindisch sind, sondern natürlich auch sehr wohl erwachsen sein können, genauso wie rationale Gedanken.) Mit diesem Text liefere ich ein Beispiel.

Überhaupt hab ich in meinem Blog zunehmend Probleme mit dem Öffentlichen und dem Privaten. Ich habe viele Jahre auf Papier Tagebuch geschrieben und da meine Gedanken zu diesem und jenem probeweise formuliert. Manches davon fand ich im Nachhinein gar nicht so schlecht, so dass ich die Aussicht verlockend fand, dieses Tagebuch auf blogger.de öffentlich zu führen. Aber das geht nicht. Schon allein die Notwendigkeit, die Texte einigermaßen zu einem Ende zu führen und die gröbsten Tipp- und Formulierungsfehler zu entfernen (ich tippe daher immer zuerst in mein Schreibprogramm, ehe ich ins Netz kopiere) … führen dazu, dass ich viel seltener schreibe als früher. Und dann noch die Rücksicht auf Persönlichkeitsrechte (inkl. meine eigenen), die blöden Anonymisierungen und dass ich das Thema Sexualität aussparen muss. Und als Krönung: peinliche Irrtümer wie dieser (im Tagebuch wärs egal gewesen) – und das ist nicht der erste.

Wie gehen Sie mit sowas um?

... link (5 Kommentare) ... comment

Montag, 8. Januar 2018

Wahrheit oder Kunst? (Akin versus Schorlau)

damals, 22:00h

Aus gegebenem Anlass stelle ich fest, dass man doch misstrauisch sein sollte wenn ein Kunstwerk zu gut funktioniert: Als ich vor zwei Wochen „Aus dem Nichts“ sah, war ich tief gerührt, verließ ergriffen das Kino, dankbar, dass jemand die Sicht der Opfer auf so großartige Weise in Szene setzt. Natürlich war mir klar, dass es gewagt ist, wie diese Geschichte alle Brisanz und alles Politische aus dem NSU-Fall rausnimmt und nur das Menschliche sieht. Aber ich fand das mutig. Erst nach und nach fiel mir auf, wie geschickt Bohm/Akin da alle Knöpfe gedrückt haben, mit denen man mittelalte Mitte-Links-Mittelklasse-Leute wie mich dazu bringt, die Taschentücher rauszuholen (der etwas unsolide, aber herzensgute Anatole, der „gute Deutsche“, die nette Szenefrau mit den zerrissenen Jeans usw.). Und erst nach längerem Nachdenken wurde mir klar, dass dieser Film sicher gut erdacht und künstlerisch qualitätvoll ist, aber nicht gerade mutig – eher im Gegenteil.

Und ich werde im Nachhinein verständnisvoller betreffs der „schützenden Hand“, diesem NSU-Krimi von Wolfgang Schorlau, der in literarischer Hinsicht ziemlich lausig ist, zudem unangenehm pingelig in seiner Detailversessenheit, aber eben gut recherchiert und von einem ehrlichen Aufklärungswillen beseelt. Denn was hilft ein großer Wurf wie „Aus dem Nichts“, wenn er im Grunde dazu auffordert, über der Rührung die Wahrheit zu vergessen?

Und ich werde im Nachhinein verständnisvoller betreffs der „schützenden Hand“, diesem NSU-Krimi von Wolfgang Schorlau, der in literarischer Hinsicht ziemlich lausig ist, zudem unangenehm pingelig in seiner Detailversessenheit, aber eben gut recherchiert und von einem ehrlichen Aufklärungswillen beseelt. Denn was hilft ein großer Wurf wie „Aus dem Nichts“, wenn er im Grunde dazu auffordert, über der Rührung die Wahrheit zu vergessen?

... link (2 Kommentare) ... comment

Sonntag, 8. Oktober 2017

Gedanken über ein Foto (das ich aus Datenschutzgründen hier nicht zeigen kann)

damals, 14:13h

Es ist ein Foto von einer Lesung. J. schreibt nämlich Gedichte, drei Bände hat sie schon veröffentlicht, ohne nennenswerten kommerziellen Erfolg. Neulich trat sie mal wieder in einer kleinen Berliner Buchhandlung auf. Ein Musiker spielte Rockklassiker, und J. las.

Auf dem Foto sieht sie auf den ersten Blick unsympathisch aus, so eine richtige Berliner Szene-Zicke. Macht das der strubbelige, blondierte Kurzhaarschnitt, der gouvernantenhafte Blick von oben herab oder die harte, steife Haltung?

Als ich mich mit meinen Fragen so weit vorgetastet habe, ändert sich mein Blick. Die Haltung ist nämlich schon besonders: so kerzengerade, diszipliniert, die strenge schwarze Kleidung betont das noch. Wie anstrengend muss das sein! Sie hält ihr Buch vor sich, sie hält es fest, aber der Wald von Post-its, der aus den Seiten lugt wie die vorwitzigen Haarspitzen, die auf ihrem Kopf den strengen Schnitt ad absurdum führen, sie zeigen, dass hier gar nichts fest ist. Sie hält es nur mühsam aufrecht.

In ihrem Gesicht erkenne ich zuerst die lange, schmale Nase wieder, die damals, in ihrer Jugend, als ihr Markenzeichen galt – Verehrer begeisterten sich für ihr griechisches Profil. Jetzt wirkt die Nase immer noch edel, aber schmaler und sehr fein. J. wurde beim Rezitieren fotografiert, der Mund ist halb geöffnet, die Lippen, beim Artikulieren ertappt, wirken unsicher, fast zitterig, und die Augen, unter hohen, rund gezogenen Augenbrauen und schweren blauen Augenlidern blicken verachtungsvoll auf den Fotografen: Was wisst ihr schon von meinem Elend?

Natürlich wissen wir es nicht, wir ahnen nur, was du verschweigst, und reagieren mit instinktiver Ablehnung. Würdest du doch nur mal den falschen Stolz, dieses blöde Haltungbewahren ablegen! Es wäre sicher alles halb so schlimm, und du könnest wieder geistreich und lebendig sein wie früher. Denn das geht auch mit Elend.

Auf dem Foto sieht sie auf den ersten Blick unsympathisch aus, so eine richtige Berliner Szene-Zicke. Macht das der strubbelige, blondierte Kurzhaarschnitt, der gouvernantenhafte Blick von oben herab oder die harte, steife Haltung?

Als ich mich mit meinen Fragen so weit vorgetastet habe, ändert sich mein Blick. Die Haltung ist nämlich schon besonders: so kerzengerade, diszipliniert, die strenge schwarze Kleidung betont das noch. Wie anstrengend muss das sein! Sie hält ihr Buch vor sich, sie hält es fest, aber der Wald von Post-its, der aus den Seiten lugt wie die vorwitzigen Haarspitzen, die auf ihrem Kopf den strengen Schnitt ad absurdum führen, sie zeigen, dass hier gar nichts fest ist. Sie hält es nur mühsam aufrecht.

In ihrem Gesicht erkenne ich zuerst die lange, schmale Nase wieder, die damals, in ihrer Jugend, als ihr Markenzeichen galt – Verehrer begeisterten sich für ihr griechisches Profil. Jetzt wirkt die Nase immer noch edel, aber schmaler und sehr fein. J. wurde beim Rezitieren fotografiert, der Mund ist halb geöffnet, die Lippen, beim Artikulieren ertappt, wirken unsicher, fast zitterig, und die Augen, unter hohen, rund gezogenen Augenbrauen und schweren blauen Augenlidern blicken verachtungsvoll auf den Fotografen: Was wisst ihr schon von meinem Elend?

Natürlich wissen wir es nicht, wir ahnen nur, was du verschweigst, und reagieren mit instinktiver Ablehnung. Würdest du doch nur mal den falschen Stolz, dieses blöde Haltungbewahren ablegen! Es wäre sicher alles halb so schlimm, und du könnest wieder geistreich und lebendig sein wie früher. Denn das geht auch mit Elend.

... link (0 Kommentare) ... comment

Montag, 31. Juli 2017

Literatur von gestern: Maguerite Duras, Christa Wolf

damals, 12:48h

Geistig an einem Nullpunkt, an dem ich noch nicht weiß, ob, wann und welche Interessen sich vielleicht einmal ergeben werden, muss ich doch irgendwas lesen, so zur Unterhaltung, und da dachte ich: Ich greif mir einfach irgendeinen Klassiker aus dem Bücherregal meiner Eltern, den ich damals verpasst habe.

Meine Wahl fiel eher zufällig auf „Der Liebhaber“ von Maguerite Duras. Was für ein Fehlgriff! Aus dem Buch glotzten mich die ganzen schrecklichen 80er Jahre an: dieses kunstvolle, wortreiche Herumreden um den heißen Brei. Erinnerte mich an Christa Wolf. Diese tiefe Resignation, die ängstlich vermeidet, auch nur irgendetwas zu erzählen, was wirklich ist. Stattdessen seitenlanges Abschweifen in zeittypische essayistische Gefilde (bei Wolf „Feminismus“, bei Duras „Begehren“).

Aber vielleicht tu ich Maguerite Duras auch Unrecht: Während ich mich vor Jahrzehnten fleißig durchkämpfte durch „Kassandra“, hab ich „Der Liebhaber“ nach dreißig Seiten einfach weggelegt.

... und bin damit wahrscheinlich auch ganz ein Kind meiner Zeit, die sich ja ebenso ängstlich an „Fakten“ klammert, wie verlogen sie auch immer sein mögen.

Meine Wahl fiel eher zufällig auf „Der Liebhaber“ von Maguerite Duras. Was für ein Fehlgriff! Aus dem Buch glotzten mich die ganzen schrecklichen 80er Jahre an: dieses kunstvolle, wortreiche Herumreden um den heißen Brei. Erinnerte mich an Christa Wolf. Diese tiefe Resignation, die ängstlich vermeidet, auch nur irgendetwas zu erzählen, was wirklich ist. Stattdessen seitenlanges Abschweifen in zeittypische essayistische Gefilde (bei Wolf „Feminismus“, bei Duras „Begehren“).

Aber vielleicht tu ich Maguerite Duras auch Unrecht: Während ich mich vor Jahrzehnten fleißig durchkämpfte durch „Kassandra“, hab ich „Der Liebhaber“ nach dreißig Seiten einfach weggelegt.

... und bin damit wahrscheinlich auch ganz ein Kind meiner Zeit, die sich ja ebenso ängstlich an „Fakten“ klammert, wie verlogen sie auch immer sein mögen.

... link (2 Kommentare) ... comment

Samstag, 18. Februar 2017

Wo man die Fenster nicht öffnen kann

damals, 14:09h

Samstagvormittag allein zu Haus, wozu nutz ich die Zeit? Natürlich, indem ich im Bet bleib und schön einen Film von der Festplatte weggucke, der dort schon seit Wochen auf Abruf wartet. Heute "Die Falschspielerin" ("The Lady Eve" ist der schönere Originaltitel), eine berühmte Screwball-Komödie, die ich noch nicht kannte. Und tatsächlich: Sie gefiel mir sehr, da sie mit Witz und Tempo wieder wettmachte, was an Screwball-Komödien eigentlich immer ein bisschen nervt: die Null-Erotik der Hauptdarstellerin, das lächerlich Konstruierte und Holzschnitthafte der Romantik-Szenen, die Sprödigkeit und und das völlige Fehlen einer irgendwie glaubhaften Gefühlsebene ...

Ein Detail aus dem Gag-Feuerwerk fiel mir auf: "Sie wird ihn aus dem Zugfenster werfen!" - "In Zügen kann man die Fenster nicht öffnen". Aha, dachte ich, in den USA war das also schon 1941 so. Ich bin noch in 80ern den Kopf aus dem Zugfenster haltend ans Schwarze Meer gefahren. Die Zeit der Klimaanlagen und versiegelten Zugfenster begann für mich erst 1990. Inzwischen ist mir auch das vertraut.

Und deshalb schreckt mich auch ein öffentliches Klima nicht, das von maschinellen Meinungen und postfaktischem Schwachsinn beeinflusst wird. Dreistes Lügen und Meinungsmache sind mir noch aus DDR-Zeiten bekannt, inszenierten Jubel kennt man auch von Samstagabend-Fernsehshows. Wer den Wind um die Nase spürt, muss das nicht ernst nehmen.

Da lese ich zum Beispiel grade einen sehr schönen Unterhaltungsroman, "Die Unmöglichkeit des vierhändigen Spiels" von Stefan Moster, und staunte nicht schlecht, wie gut und stimmig ein Wessi-Autor mit DDR-Tristesse und Stasi-Thematik umgehen kann. An einem winzigen Detail erkannte ich dann, warum dem Autor das gelang: Er erwähnt die Stasi-Hochschule in "Potsdam-Gollen". Tatsächlich heißt der Ort Golm, ich komm ja aus der Gegend. Offenbar hat der Autor also sein Wissen per Hörensagen erworben, nicht im Internet recherchiert. Auf diesem Übertragungsweg scheint das Wissen seine Echtheit zu behalten. "Die Macht kommt aus den Mündern, die kommt aus den Mündungen nicht." dichtete Wolf Biermann einst über Gewehrmündungen, die ihn als alten Kommunisten vielleicht doch etwas zu stark faszinierten. Recht hat er trotzdem.

Und daher müssen Sie auch nicht ernst nehmen, was ich hier ins Internet tippe.

Ein Detail aus dem Gag-Feuerwerk fiel mir auf: "Sie wird ihn aus dem Zugfenster werfen!" - "In Zügen kann man die Fenster nicht öffnen". Aha, dachte ich, in den USA war das also schon 1941 so. Ich bin noch in 80ern den Kopf aus dem Zugfenster haltend ans Schwarze Meer gefahren. Die Zeit der Klimaanlagen und versiegelten Zugfenster begann für mich erst 1990. Inzwischen ist mir auch das vertraut.

Und deshalb schreckt mich auch ein öffentliches Klima nicht, das von maschinellen Meinungen und postfaktischem Schwachsinn beeinflusst wird. Dreistes Lügen und Meinungsmache sind mir noch aus DDR-Zeiten bekannt, inszenierten Jubel kennt man auch von Samstagabend-Fernsehshows. Wer den Wind um die Nase spürt, muss das nicht ernst nehmen.

Da lese ich zum Beispiel grade einen sehr schönen Unterhaltungsroman, "Die Unmöglichkeit des vierhändigen Spiels" von Stefan Moster, und staunte nicht schlecht, wie gut und stimmig ein Wessi-Autor mit DDR-Tristesse und Stasi-Thematik umgehen kann. An einem winzigen Detail erkannte ich dann, warum dem Autor das gelang: Er erwähnt die Stasi-Hochschule in "Potsdam-Gollen". Tatsächlich heißt der Ort Golm, ich komm ja aus der Gegend. Offenbar hat der Autor also sein Wissen per Hörensagen erworben, nicht im Internet recherchiert. Auf diesem Übertragungsweg scheint das Wissen seine Echtheit zu behalten. "Die Macht kommt aus den Mündern, die kommt aus den Mündungen nicht." dichtete Wolf Biermann einst über Gewehrmündungen, die ihn als alten Kommunisten vielleicht doch etwas zu stark faszinierten. Recht hat er trotzdem.

Und daher müssen Sie auch nicht ernst nehmen, was ich hier ins Internet tippe.

... link (3 Kommentare) ... comment

Samstag, 5. November 2016

Altmännerliteratur

damals, 14:07h

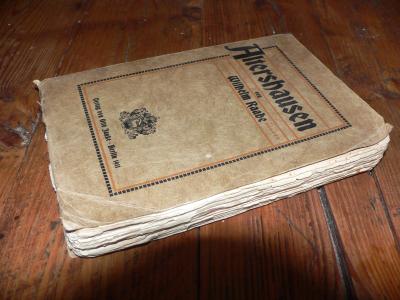

„Altershausen" – Das müssen Sie lesen! meinte damals der Zweitgutachter meiner Dr.-Arbeit zum Thema Wilhelm Raabe. Er stand kurz vor der Emeritierung und ich dachte: Den Tipp heb ich mir für später auf, wenn ich selber alt bin. Später las ich irgendwo von Heinrich Detering denselben Tipp und hab mir dann doch schon mit 51 Jahren eine schöne Ausgabe von 1904 davon gekauft (für 5 Euro inkl. Versand!).

Also, so genial fand ich das nun auch wieder nicht, aber es war ein wunderschönes Stück Altmännerliteratur: ein „back tot he roots“, warmherzig leuchtend, ironisch, demütig, kaum sentimental.

Jetzt ein Jahr später les ich „Herkunft“ von Botho Strauß, das mich manchmal an „Altershausen“ erinnert: Es ist ebenso rührend offenherzig wie “Altershausen“, aber nicht fiktional, keine Erzählung, sondern eine genaue autobiographische Offenbarung, leider nicht ganz frei von den bekannten Straußschen Verbohrt- und Exaltiertheiten, doch sehr direkt persönlich echt. Tut einfach gut.

Und als Nächstes kommt dann der „Abschied von den Eltern“ von Peter Weiß, hab ich mir schon bestellt.

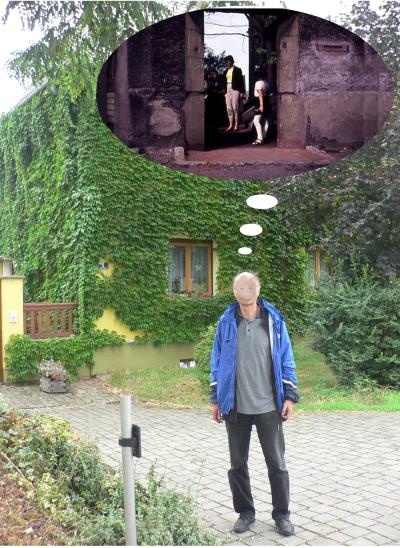

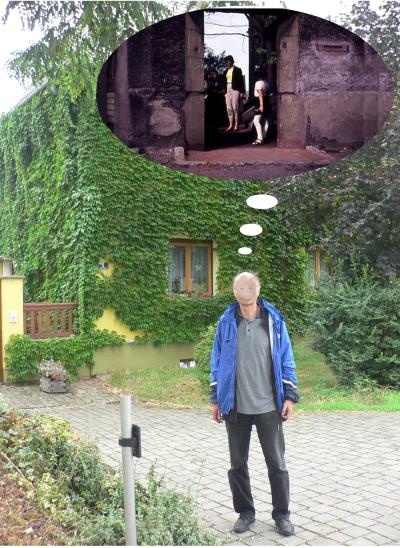

... so, das reicht für heute an Namedropping. Und falls der geneigte Leser nach meinem autobiografischen Hintergrund fragt: Ja, die Eltern werden alt, ich hab das am Wochenende wieder erlebt, und vor kurzem, im Sommer bei der großen Deutschland-Wohnmobilrundreise mit Frau und Sohn (einmal Norddeutschland – Schweiz und zurück), nutzte ich die Gelegenheit, dem Großelternhaus, dem Kindheitsort meines Vaters und meiner eigenen Grundschul-Frühjahrs- und Herbstferien, einen kurzen Besuch abzustatten: Die das gekauft haben, haben es sich dort wirklich hübsch gemacht, sieht besser aus als damals, ich konnte-musste mich verabschieden: Dem Haus geht es jetzt besser, nachdem es seine Herkunftsfamilie verlassen hat. Manchmal ist das so.

Also, so genial fand ich das nun auch wieder nicht, aber es war ein wunderschönes Stück Altmännerliteratur: ein „back tot he roots“, warmherzig leuchtend, ironisch, demütig, kaum sentimental.

Jetzt ein Jahr später les ich „Herkunft“ von Botho Strauß, das mich manchmal an „Altershausen“ erinnert: Es ist ebenso rührend offenherzig wie “Altershausen“, aber nicht fiktional, keine Erzählung, sondern eine genaue autobiographische Offenbarung, leider nicht ganz frei von den bekannten Straußschen Verbohrt- und Exaltiertheiten, doch sehr direkt persönlich echt. Tut einfach gut.

Und als Nächstes kommt dann der „Abschied von den Eltern“ von Peter Weiß, hab ich mir schon bestellt.

... so, das reicht für heute an Namedropping. Und falls der geneigte Leser nach meinem autobiografischen Hintergrund fragt: Ja, die Eltern werden alt, ich hab das am Wochenende wieder erlebt, und vor kurzem, im Sommer bei der großen Deutschland-Wohnmobilrundreise mit Frau und Sohn (einmal Norddeutschland – Schweiz und zurück), nutzte ich die Gelegenheit, dem Großelternhaus, dem Kindheitsort meines Vaters und meiner eigenen Grundschul-Frühjahrs- und Herbstferien, einen kurzen Besuch abzustatten: Die das gekauft haben, haben es sich dort wirklich hübsch gemacht, sieht besser aus als damals, ich konnte-musste mich verabschieden: Dem Haus geht es jetzt besser, nachdem es seine Herkunftsfamilie verlassen hat. Manchmal ist das so.

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 21. Juli 2016

Ist Toni Erdmann ein guter Vater?

damals, 03:14h

Wer den Mann nicht kennt, darf jetzt ruhig weiterklicken – ich jedenfalls habe „Toni Erdmann“ heute Abend gesehen: An einem lauen Sommerabend bin ich nach Ottensen reingeradelt – der Alma-Wartenberg-Platz schwirrte vom Geplauder und Gelächter der Freilichttrinker – und hab mir den Film von Maren Ade im Zeisekino angesehen. Nach den Geniestreichen „Der Wald vor lauter Bäumen“ und „Alle anderen“ waren meine Erwartungen sehr hoch und wurden dann doch ein bisschen enttäuscht, trotz der vielen wunderbar schrägen, klugen, komisch-peinlichen Szenen, die der Film auch enthält.

Es geht um eine junge deutsche Businessfrau, die in Rumänien auf die perverseste Art den Globalisierungsdiener gibt und dort von ihrem Vater, einem 68er-mäßigen Loser und Witzbold, heimgesucht wird. Verkleidet als ein Horst Schlämmer ähnlicher „Coach“ namens Toni Erdmann mischt er sich in ihre Geschäftsverhandlungen und macht alles lustvoll aggressiv zunichte. Am Ende versöhnen sich natürlich Vater und Tochter.

So banal kann man den Film auffassen, und dass man das kann, ist seine große Schwäche. Natürlich ist Maren Ade klug, viel klüger als diese Story. Sie zeigt genau, was hier abgeht: wie sehr sich Vater und Tochter gleichen: die Clownerien des Vaters sind nicht weniger plump und verlogen als das Businessgebaren der Tochter; wie sehr ein Machtgefüge das Geschehen beherrscht: Die Arroganz der Oberschicht gegenüber der Mittelschicht („Ich lebe in Frankfurt und Paris, es ist schön, in Ländern mit Mittelschicht zu leben – das entspannt.“) wiederholt sich in der Arroganz der Mittelschicht gegenüber der Unterschicht (die Tochter schikaniert die Rumänen, der Vater bringt ihnen nur verständnislose Höflichkeit entgegen) usw.

Und vor allem zeigt sie, dass die Tochter, die hier ihre Identität, ihre Würde viel zu billig an moralisch fragwürdige Firmen verkauft, ja gar nicht anders kann. Ihr Vater, der 68er, ist ein Clown, ein Provokateur, ein ewig Pubertierender. Von ihm hat sie keine Richtschnur fürs Leben bekommen können. Und jetzt, im Lebensherbst, ist er ein Einsamer, ein Verzweifelter, jemand, mit dem man Mitgefühl haben kann und muss, aber erst recht niemand, der einem etwas fürs Leben mitgeben kann.

All diese wichtigen Aspekte deutet die kluge Regisseurin in ihrem Film an. Schade, dass sie sie am Ende einer kitschigen Story opfert.

Nachsatz und Zurücknahme: Wenn Sie meinen Text gelesen haben, haben Sie sicher bemerkt, wie ich mir selbst widerspreche: Natürlich kann der Film gar nicht banal sein, da er ja doch, wie ich betonte, genau und konkret ist. Und eine "kitschige Story" - nun, die muss er ja haben, er will ja eine eine Komödie sein!

Dass ich gestern Abend dennoch leicht gestresst aus dem Kino kam und daher Lust hatte, ein bisschen im Netz abzunörgeln - das hatte vermutlich einen einfacheren Grund: Der Fim ist eine halbe Stunde zu lang. Das nervt. Ich finde, Filme sollten 80 bis 100 Minuten dauern, ein außerordentlich guter Film (wie dieser) darfs auch auf 2 Stunden bringen. 162 Minuten sind zu viel.

Na ja, aber einen Tag später ist diese kleine Pubikumsquälerei vergessen, und ich erinnere nur noch die Fülle wunderbarer Filmmomente (Das einsame Kleidanziehen mit der Gabel! Der Spermawurf aufs Petitfour! Die zarte Szene mit dem Tod des Hundes! usw.) und nachdenkenswerter Aspekte. Gehen Sie ins Kino, wenn Sie noch nicht da waren!

Es geht um eine junge deutsche Businessfrau, die in Rumänien auf die perverseste Art den Globalisierungsdiener gibt und dort von ihrem Vater, einem 68er-mäßigen Loser und Witzbold, heimgesucht wird. Verkleidet als ein Horst Schlämmer ähnlicher „Coach“ namens Toni Erdmann mischt er sich in ihre Geschäftsverhandlungen und macht alles lustvoll aggressiv zunichte. Am Ende versöhnen sich natürlich Vater und Tochter.

So banal kann man den Film auffassen, und dass man das kann, ist seine große Schwäche. Natürlich ist Maren Ade klug, viel klüger als diese Story. Sie zeigt genau, was hier abgeht: wie sehr sich Vater und Tochter gleichen: die Clownerien des Vaters sind nicht weniger plump und verlogen als das Businessgebaren der Tochter; wie sehr ein Machtgefüge das Geschehen beherrscht: Die Arroganz der Oberschicht gegenüber der Mittelschicht („Ich lebe in Frankfurt und Paris, es ist schön, in Ländern mit Mittelschicht zu leben – das entspannt.“) wiederholt sich in der Arroganz der Mittelschicht gegenüber der Unterschicht (die Tochter schikaniert die Rumänen, der Vater bringt ihnen nur verständnislose Höflichkeit entgegen) usw.

Und vor allem zeigt sie, dass die Tochter, die hier ihre Identität, ihre Würde viel zu billig an moralisch fragwürdige Firmen verkauft, ja gar nicht anders kann. Ihr Vater, der 68er, ist ein Clown, ein Provokateur, ein ewig Pubertierender. Von ihm hat sie keine Richtschnur fürs Leben bekommen können. Und jetzt, im Lebensherbst, ist er ein Einsamer, ein Verzweifelter, jemand, mit dem man Mitgefühl haben kann und muss, aber erst recht niemand, der einem etwas fürs Leben mitgeben kann.

All diese wichtigen Aspekte deutet die kluge Regisseurin in ihrem Film an. Schade, dass sie sie am Ende einer kitschigen Story opfert.

Nachsatz und Zurücknahme: Wenn Sie meinen Text gelesen haben, haben Sie sicher bemerkt, wie ich mir selbst widerspreche: Natürlich kann der Film gar nicht banal sein, da er ja doch, wie ich betonte, genau und konkret ist. Und eine "kitschige Story" - nun, die muss er ja haben, er will ja eine eine Komödie sein!

Dass ich gestern Abend dennoch leicht gestresst aus dem Kino kam und daher Lust hatte, ein bisschen im Netz abzunörgeln - das hatte vermutlich einen einfacheren Grund: Der Fim ist eine halbe Stunde zu lang. Das nervt. Ich finde, Filme sollten 80 bis 100 Minuten dauern, ein außerordentlich guter Film (wie dieser) darfs auch auf 2 Stunden bringen. 162 Minuten sind zu viel.

Na ja, aber einen Tag später ist diese kleine Pubikumsquälerei vergessen, und ich erinnere nur noch die Fülle wunderbarer Filmmomente (Das einsame Kleidanziehen mit der Gabel! Der Spermawurf aufs Petitfour! Die zarte Szene mit dem Tod des Hundes! usw.) und nachdenkenswerter Aspekte. Gehen Sie ins Kino, wenn Sie noch nicht da waren!

... link (1 Kommentar) ... comment

Donnerstag, 7. April 2016

Über die NSU-Filme

damals, 01:41h

In den letzten Tagen liefen drei Fernsehfilme, die den NSU-Krimi zum Thema hatten. Ich hatte mich im Vorfeld gefragt: Gleich drei Filme - ist das nicht ein bisschen viel? Aber das war schon ganz richtig so: Wie sonst soll man dieses monsterhafte Thema (monsterhaft aufgrund des ihm reichlich innewohnenden Bösen, aufgrund der vielen erschreckenden Unklarheiten und seines Reichtums an Abstrusitäten) - wie soll man dieses Thema in 20.15-Uhr-gerechtes Fernsehen überführen? Das ist doch nur möglich, indem man es aufsplittet.

Und so gab es eben verschiedene Arten von Kitsch - für jede Zielgruppe etwas. Zunächst den Kitsch in der Tradition des Milieufilms, bei dem die NSU-Terroristen im Grunde Opfer der Umstände sind. Entsprechend wird Beate Zschäpes Unterschichtenherkunft in den Mittelpunkt gestellt. Da kommen die Linken dann aus dem Westen und sind nur was für Gymnasiasten und brave Bürger - die Rechten kommen dagegen ganz eigenständig aus besagter Unterschicht und ihre Gewalttätigkeit kommt aus der Verzweiflung.

Als Nächstes gab es dann den Migrantenkitsch in 68er-Tradition, der alles ideologisch begründet und den NSU letztendlich als Produkt einer sowieso schon latent rechten deutschen Gesellschaft ansieht. Das ging natürlich nur, wenn man das ossihafte Opfer Michele Kiesewtter weglässt.

Na, und heute endlich den Kitsch der Aufrichtigkeit, der ganz im Gegenteil zum zweiten Teil die rechtsradikalen Tendenzen in den Behörden herunterspielte und stattdessen den Thüringer Verfassungsschutz einfach als arrogant, fahrlässig und dekadent-westdeutsch darstellte und ihm einen aufrechten Polizisten gegenüberstellte mit dem Gesicht von Florian Lukas.

Da hatten sie mich. Das ist der Kitsch, bei dem ich schwach werde, gebannt vor dem Fernseher sitze und alles glaube. War der Film nun wirklich dichter an der Wahrheit oder nur dichter an der Wahrheit, für die ich mich interessiere? Mein Bauch jedenfalls sagte "Stimmt! Ich verstehe." (da war ja sogar der mysteriöse Auto-Tod des Heilbronner Polizeiinformanten glaubhaft, sinn- und effektvoll in die Handlung eingebunden), mehr als bei der etwas spiegel-tv-mäßigen Doku von Stefan Aust, die hinterher kam.

Und so gab es eben verschiedene Arten von Kitsch - für jede Zielgruppe etwas. Zunächst den Kitsch in der Tradition des Milieufilms, bei dem die NSU-Terroristen im Grunde Opfer der Umstände sind. Entsprechend wird Beate Zschäpes Unterschichtenherkunft in den Mittelpunkt gestellt. Da kommen die Linken dann aus dem Westen und sind nur was für Gymnasiasten und brave Bürger - die Rechten kommen dagegen ganz eigenständig aus besagter Unterschicht und ihre Gewalttätigkeit kommt aus der Verzweiflung.

Als Nächstes gab es dann den Migrantenkitsch in 68er-Tradition, der alles ideologisch begründet und den NSU letztendlich als Produkt einer sowieso schon latent rechten deutschen Gesellschaft ansieht. Das ging natürlich nur, wenn man das ossihafte Opfer Michele Kiesewtter weglässt.

Na, und heute endlich den Kitsch der Aufrichtigkeit, der ganz im Gegenteil zum zweiten Teil die rechtsradikalen Tendenzen in den Behörden herunterspielte und stattdessen den Thüringer Verfassungsschutz einfach als arrogant, fahrlässig und dekadent-westdeutsch darstellte und ihm einen aufrechten Polizisten gegenüberstellte mit dem Gesicht von Florian Lukas.

Da hatten sie mich. Das ist der Kitsch, bei dem ich schwach werde, gebannt vor dem Fernseher sitze und alles glaube. War der Film nun wirklich dichter an der Wahrheit oder nur dichter an der Wahrheit, für die ich mich interessiere? Mein Bauch jedenfalls sagte "Stimmt! Ich verstehe." (da war ja sogar der mysteriöse Auto-Tod des Heilbronner Polizeiinformanten glaubhaft, sinn- und effektvoll in die Handlung eingebunden), mehr als bei der etwas spiegel-tv-mäßigen Doku von Stefan Aust, die hinterher kam.

... link (4 Kommentare) ... comment

Sonntag, 28. Februar 2016

Die Tristesse von "Auerhaus"

damals, 20:12h

Ein Tag allein zu Hause, Auftrag: neues Regal in die Kammer dübeln. Habe Stunden dafür gebraucht und fühlte mich hilflos. (Hätt ich den Humor von nnier, dann hätte ich Ihnen hier einen schönen Fotobericht diverser Katastrophen posten können.) Ansonsten rumgehangen und „Auerhaus“ zuende gelesen. Macht einen noch trübsinniger. Ich wollte erst einen Verriss schreiben à la „fehlende soziale Dimension“, war dann aber doch eher traurig. Das passt schon, was da beschrieben ist, das ist ganz stimmig. „Sehr westdeutsch“, meinte mark793 ganz richtig: diese Leere unter brüchigem Firnis von Rest-Linkssein (man ist gegen die Bundeswehr und die Polizei, klaut im Supermarkt, aber möglichst nicht im Buchladen).

Das Buch beschreibt eine WG von ein paar Jugendlichen in den 80ern in der westdeutschen Provinz und kreist um die zentrale Erkenntnis: Wer in dieser Zeit, in dieser Generation relativ noch am meisten durchblickte, das waren die Verrückte und vor allem der Selbstmordkandidat. Die am Ende aus der Geschichte ausscheiden, durch Gefängnisaufenthalt bzw. Tod. Nur die ganz Ahnungslosen schaffen es, sich in ein normales Leben hinüberzuretten. Gut beobachtet.

Mich erinnerte das an meine Studienzeit in Bremen Anfang der 90er. Ich hatte dort einen Freund, der eigentlich nie so richtig mein Freund wurde, weil wir uns nie nahe kamen, obwohl wir ständig zusammen rumhingen. Eines Tages kam ich wie oft in seine WG und fragte: „Wo ist denn I?“. Entgeistert sah mich X. an: „Ich dachte, du bist sein bester Freund. I. ist in der Psychiatrie. Komisch, dass du das nicht weißt.“ Später kam er wieder raus und wir lebten weiter so unpersönlich mit- und nebeneinander her. Bis ich von Bremen wegging und der Kontakt abbrach. Es war eine tote, eine leere Zeit. Ein Auerhaus hätte das vielleicht gelindert. Grundsätzlich anders wär es nicht gewesen, wie ich jetzt in diesem Buch nachlesen konnte. Schade.

Irgendwie ist unsere Zeit jetzt schöner. Trotz rechtem Zeitgeist und drohender Katastrophen rings um das Wohlstandsland Deutschland. Oder vielleicht sogar deshalb. Vielleicht brauchen die Menschen ein bisschen Stress, um zu sich zu kommen.

Das Buch beschreibt eine WG von ein paar Jugendlichen in den 80ern in der westdeutschen Provinz und kreist um die zentrale Erkenntnis: Wer in dieser Zeit, in dieser Generation relativ noch am meisten durchblickte, das waren die Verrückte und vor allem der Selbstmordkandidat. Die am Ende aus der Geschichte ausscheiden, durch Gefängnisaufenthalt bzw. Tod. Nur die ganz Ahnungslosen schaffen es, sich in ein normales Leben hinüberzuretten. Gut beobachtet.

Mich erinnerte das an meine Studienzeit in Bremen Anfang der 90er. Ich hatte dort einen Freund, der eigentlich nie so richtig mein Freund wurde, weil wir uns nie nahe kamen, obwohl wir ständig zusammen rumhingen. Eines Tages kam ich wie oft in seine WG und fragte: „Wo ist denn I?“. Entgeistert sah mich X. an: „Ich dachte, du bist sein bester Freund. I. ist in der Psychiatrie. Komisch, dass du das nicht weißt.“ Später kam er wieder raus und wir lebten weiter so unpersönlich mit- und nebeneinander her. Bis ich von Bremen wegging und der Kontakt abbrach. Es war eine tote, eine leere Zeit. Ein Auerhaus hätte das vielleicht gelindert. Grundsätzlich anders wär es nicht gewesen, wie ich jetzt in diesem Buch nachlesen konnte. Schade.

Irgendwie ist unsere Zeit jetzt schöner. Trotz rechtem Zeitgeist und drohender Katastrophen rings um das Wohlstandsland Deutschland. Oder vielleicht sogar deshalb. Vielleicht brauchen die Menschen ein bisschen Stress, um zu sich zu kommen.

... link (1 Kommentar) ... comment

... nächste Seite