... newer stories

Freitag, 12. Juni 2020

Speichel trinken?

damals, 01:05h

Kurz vor dem Zensurenschluss ist für mich als Lehrer natürlich zeitlich alles sehr eng und wenig Zeit zum Bloggen, stattdessen viel zu korrigieren – und coronabedingt liegt mir diesmal besonders viel digital vor. Daher kann ich Ihnen heute anstatt tiefsinniger Gedanken zwei besonders schöne Zitate aus dem thematisch weit gefächerten Schatz der in meinem Unterricht entstandenen Texte präsentieren.

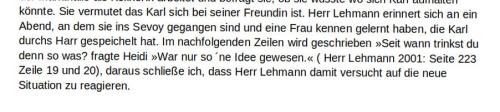

Erstens die Interpretation einer Szene aus dem Roman „Herr Lehmann“ (Sven Regener, der sich in einem Interview mal missmutig über die Aussicht geäußert hat, seine Romane könnten zum Opfer schulischer Interpretationsübungen werden, hätte an diesem Versuch hier vermutlich dennoch seine Freude):

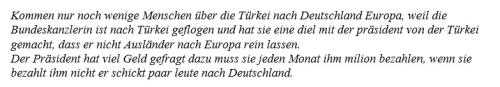

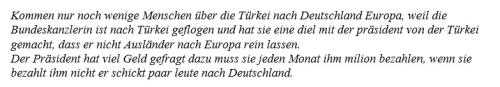

Zweitens ein Ausschnitt aus der Zusammenfassung einer Diskussion im Politikunterricht:

Wie wahr.

Erstens die Interpretation einer Szene aus dem Roman „Herr Lehmann“ (Sven Regener, der sich in einem Interview mal missmutig über die Aussicht geäußert hat, seine Romane könnten zum Opfer schulischer Interpretationsübungen werden, hätte an diesem Versuch hier vermutlich dennoch seine Freude):

Zweitens ein Ausschnitt aus der Zusammenfassung einer Diskussion im Politikunterricht:

Wie wahr.

... link (6 Kommentare) ... comment

Dienstag, 12. Mai 2020

Was mir angesichts der Schlagzeilen so einfällt ...

damals, 14:14h

... einerseits gibts da allerorten die Rede von der "Vernichtung der Existenzen". Aber in der Regel leben diese Existenzen hinterher in der Form einfacher Menschen weiter: für ein Individuum ein nicht zu verachtender Vorteil.

Ich will damit nicht die Dramatik der Situation beschönigen, ich erinnere mich sehr wohl an Zeiten, in denen ich unter drückender Geldnot ziemlich gelitten habe. Da war meine Lebensfreude schon sehr stark eingeschränkt, und manchmal dachte ich mit Blick auf die Bäume, die Wolken, die Welt: "Wie schön könnte das sein, wenn nicht ..." Oder ich traf auf Menschen, mit denen es schön war, da dachte ich noch nichtmal das, sondern genoss es einfach. Die Existenz - das ist etwas weitaus Beglückenderes, Wertvolleres und auch Stärkeres als die berufliche Existenz.

Na, und dann die Angst vor den Fake News. Ja, das ist schlimm, aber auch nicht von historisch einmaliger Bedrohlichkeit. Ich erinnere mich, im Studium gehört zu haben, dass ca. die Hälfte aller mittelalterlichen Urkunden gefälscht ist. Und trotzdem gab es eine funktionierende Gesellschaft, gab es das Vertrauen, das verbindliche Beziehungen möglich machte. Die Leute wussten sich schon zu orientieren, sie hatten dazu die Instanz Gott. Nun wissen wir als Kinder des aufgeklärten Zeitalters, dass auch Gott eine ziemlich unzuverlässige Instanz ist. Aber irgendsowetwas in der Art bräuchten wir, damit unser Verstand nicht in der Flut von Informationen, Halb- und Fehlinformationen und falschen Fährten untergeht.

Ich will damit nicht die Dramatik der Situation beschönigen, ich erinnere mich sehr wohl an Zeiten, in denen ich unter drückender Geldnot ziemlich gelitten habe. Da war meine Lebensfreude schon sehr stark eingeschränkt, und manchmal dachte ich mit Blick auf die Bäume, die Wolken, die Welt: "Wie schön könnte das sein, wenn nicht ..." Oder ich traf auf Menschen, mit denen es schön war, da dachte ich noch nichtmal das, sondern genoss es einfach. Die Existenz - das ist etwas weitaus Beglückenderes, Wertvolleres und auch Stärkeres als die berufliche Existenz.

Na, und dann die Angst vor den Fake News. Ja, das ist schlimm, aber auch nicht von historisch einmaliger Bedrohlichkeit. Ich erinnere mich, im Studium gehört zu haben, dass ca. die Hälfte aller mittelalterlichen Urkunden gefälscht ist. Und trotzdem gab es eine funktionierende Gesellschaft, gab es das Vertrauen, das verbindliche Beziehungen möglich machte. Die Leute wussten sich schon zu orientieren, sie hatten dazu die Instanz Gott. Nun wissen wir als Kinder des aufgeklärten Zeitalters, dass auch Gott eine ziemlich unzuverlässige Instanz ist. Aber irgendsowetwas in der Art bräuchten wir, damit unser Verstand nicht in der Flut von Informationen, Halb- und Fehlinformationen und falschen Fährten untergeht.

... link (2 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 6. Mai 2020

Abbas Khider

damals, 15:06h

Ich habe seinen neuen Roman gelesen: „Der Palast der Miserablen“. Ich meine, der Mann kann gar keine schlechten Bücher schreiben, das ist ja unglaublich, wie farbig und eindringlich er erzählen kann. Dennoch: An die Eleganz von „Der falsche Inder“, an die Klugheit von „Brief in die Auberginenrepublik“ kommt er diesmal nicht ganz ran.

Was mich ein bisschen störte: Er lässt seine Geschichte eines Heranwachsens unter ganz normal besitzlosen Verhältnissen im Irak von einem Simpel erzählen. Dadurch sind wir als Leser dicht an den Ereignissen, erfahren hautnah, was es heißt, in einem Land aufzuwachsen, in dem den politischen Akteuren die Lebensumstände, ja selbst das reine Überleben der Bevölkerungsmehrheit völlig egal sind. Andererseits weiß dieser Ich-Erzähler ein bisschen zu gut Bescheid über alles - das ist hilfreich für uns ahnungslose Leser (Was wissen wir schon über den Irak?), macht den Text aber manchmal etwas lehrhaft und mindert seine Suggestivkraft.

Na, und die Idee, das bittere Ende gleich vorwegzunehmen, fand ich auch nicht so gut. Das war mir zu melodramatisch. Wie gefährlich das Leben für ihn und seinesgleichen ist, das wird doch schon deutlich genug – sicher ein Dutzend Mal geht es grademal noch gut, kommt er gradeso noch durch - dass es ihm dann doch einmal an den Kragen geht, das ist ja eben nicht die große Ausnahme und Katastrophe, sondern das ist, was seinesgleichen halt passieren kann, wenn es dumm läuft. Und das, diese alltägliche Gefahrensituation fand ich erschütternder als den brutalen Schluss.

Trotzdem – und dafür liebe ich Khiders Bücher – ist das alles andere als weinerliches Elendstheater: Die Figuren sind keine kurz skizzierten Beispielcharaktere, die eine soziologische Situation illustrieren – es sind Menschen mit individueller Geschichte, individuellem Charakter, individueller Entwicklung, denen Gutes und Böses widerfährt wie allen Menschen – und deren Weg deshalb auch so spannend zu beobachten ist: weil jeder individuelle Weg spannend zu beobachten ist.

Khider erzählt sprunghaft und anekdotisch, oft scheint ein Textabschnitt gar nichts mit dem vorherigen zu tun zu haben, wirkt wie eine spontan hingeworfene Idee, und doch rundet sich mit jeder Anekdote das Bild, geht die Geschichte voran, vertieft sich das Verständnis … es ist einfach ein Genuss. Lesen Sie Abbas Khider!

Was mich ein bisschen störte: Er lässt seine Geschichte eines Heranwachsens unter ganz normal besitzlosen Verhältnissen im Irak von einem Simpel erzählen. Dadurch sind wir als Leser dicht an den Ereignissen, erfahren hautnah, was es heißt, in einem Land aufzuwachsen, in dem den politischen Akteuren die Lebensumstände, ja selbst das reine Überleben der Bevölkerungsmehrheit völlig egal sind. Andererseits weiß dieser Ich-Erzähler ein bisschen zu gut Bescheid über alles - das ist hilfreich für uns ahnungslose Leser (Was wissen wir schon über den Irak?), macht den Text aber manchmal etwas lehrhaft und mindert seine Suggestivkraft.

Na, und die Idee, das bittere Ende gleich vorwegzunehmen, fand ich auch nicht so gut. Das war mir zu melodramatisch. Wie gefährlich das Leben für ihn und seinesgleichen ist, das wird doch schon deutlich genug – sicher ein Dutzend Mal geht es grademal noch gut, kommt er gradeso noch durch - dass es ihm dann doch einmal an den Kragen geht, das ist ja eben nicht die große Ausnahme und Katastrophe, sondern das ist, was seinesgleichen halt passieren kann, wenn es dumm läuft. Und das, diese alltägliche Gefahrensituation fand ich erschütternder als den brutalen Schluss.

Trotzdem – und dafür liebe ich Khiders Bücher – ist das alles andere als weinerliches Elendstheater: Die Figuren sind keine kurz skizzierten Beispielcharaktere, die eine soziologische Situation illustrieren – es sind Menschen mit individueller Geschichte, individuellem Charakter, individueller Entwicklung, denen Gutes und Böses widerfährt wie allen Menschen – und deren Weg deshalb auch so spannend zu beobachten ist: weil jeder individuelle Weg spannend zu beobachten ist.

Khider erzählt sprunghaft und anekdotisch, oft scheint ein Textabschnitt gar nichts mit dem vorherigen zu tun zu haben, wirkt wie eine spontan hingeworfene Idee, und doch rundet sich mit jeder Anekdote das Bild, geht die Geschichte voran, vertieft sich das Verständnis … es ist einfach ein Genuss. Lesen Sie Abbas Khider!

... link (1 Kommentar) ... comment

Dienstag, 28. April 2020

Ich weiß, der Witz ist alt,

damals, 13:45h

er gibt aber dennoch gut meine mentale Situation wieder (und der E-Mail-Betreff ist natürlich auch echt - ganz frisch aus meinem Postfach).

... link (1 Kommentar) ... comment

Montag, 27. April 2020

damals konsumiert mal wieder die gleichgeschalteten mainstream-Medien

damals, 16:19h

Vorteil des Homeoffice: Man kann zu der Stulle am Mittag die Glotze anschalten.

So geriet ich eben zufällig in so eine typische phoenix-live-Politiksendung (hatte ich schon Jahre nicht mehr gesehen so was): eine Pressekonferenz der Regierung zu Corona. Insgesamt überraschte mich, wie viele unterschiedliche gut informierte und kritisch nachfragende Journalisten da auftraten, ein wirklich vielfältiges und erfreuliches Bild. Was die Regierungsseite betrifft, fiel mir auf, dass der Regierungssprecher, das Wirtschafts- und das Finanzministerium zu Auskünften jenseits von Ausflüchten und Abwehrfloskeln nicht bereit waren, während Auswärtiges Amt und Arbeitsministerium sich durchaus zu konkreten Antworten hinreißen ließen.

Also, wer immer noch behauptet, die deutschen Medien seien gleichgeschaltet, der hat wahrscheinlich noch nie eine dieser sicher täglich über den Bildschirm flimmernden Sendungen gesehen, vom Konsum tiefer gehender Medienprodukte mal ganz abgesehen.

So geriet ich eben zufällig in so eine typische phoenix-live-Politiksendung (hatte ich schon Jahre nicht mehr gesehen so was): eine Pressekonferenz der Regierung zu Corona. Insgesamt überraschte mich, wie viele unterschiedliche gut informierte und kritisch nachfragende Journalisten da auftraten, ein wirklich vielfältiges und erfreuliches Bild. Was die Regierungsseite betrifft, fiel mir auf, dass der Regierungssprecher, das Wirtschafts- und das Finanzministerium zu Auskünften jenseits von Ausflüchten und Abwehrfloskeln nicht bereit waren, während Auswärtiges Amt und Arbeitsministerium sich durchaus zu konkreten Antworten hinreißen ließen.

Also, wer immer noch behauptet, die deutschen Medien seien gleichgeschaltet, der hat wahrscheinlich noch nie eine dieser sicher täglich über den Bildschirm flimmernden Sendungen gesehen, vom Konsum tiefer gehender Medienprodukte mal ganz abgesehen.

... link (4 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 23. April 2020

Der Schriftstellername als Markenname und wie man verantwortungsvoll damit umgeht

damals, 13:52h

Ich lese gerade "Die Nickel Boys" von Colson Whitehead, einen Dokumentarroman über eine Besserungsanstalt in den USA der 1960er Jahre. Literarisch find ich es eher bescheiden: diese sprunghaften Wechsel der Perspektive, der Sprachebene, die Zeitsprünge bei gleichzeitig sehr einfachem Handlungsfaden - das wirkt auf mich ruppig, ohne kraftvoll zu sein. Historisch natürlich interessant - und erschütternd, was die Fakten betrifft.

In der Danksagung am Ende lese ich, dass der Roman auf mehreren veröffentlichten Zeitzeugenberichten fußt, der Autor hat daraus dann eine Geschichte gemacht. Eine Agentur hat diese Geschichte an einen Verlag vermittelt, wo ein Lektor den Text in eine Form brachte, die weltweit vermarktet werden kann. Und nun sitze ich hier, auf der anderen Seite des Erdballs, und lese Dinge, die gut zu wissen sind, von denen ich anders aber nie erfahren hätte, denn dazu hätte ich nach ihnen suchen müssen.

Nun frage ich mich aber, wieso nur einer der vielen Mitarbeiter, nämlich der so genannte Autor, diesem Gemeinschaftsprodukt seinen Namen gibt. Sein Anteil, das Entwickeln eines Plots aus vorhandenem Material, scheint mir sicherlich bedeutend, aber doch nicht so bedeutend, dass man es sein Werk nennen könnte.

Ein kurzer Blick ins Internet zeigt aber, dass diese Markierung dennoch berechtigt ist: Der Mann hat einen berühmten Namen, sein Name ist eine Marke, und die Leute kaufen nunmal Markenprodukte. Und es ist sehr ehrenwert, wenn ein solcher Mann seinen Marken-Namen nutzt, um Dinge, die bekannt sein müssen, auch bekannt zu machen.

Und deshalb werde ich sein Buch zuende lesen, auch wenn das jetzt nicht so genussreich ist und die benannten Dinge mich auch relativ wenig angehen: Die wirklich bewegende Danksagung, in der der Autor sein Anliegen, seine Quellen, seine Mitarbeiter mit solcher Offenheit würdigt, die hat mich überzeugt.

In der Danksagung am Ende lese ich, dass der Roman auf mehreren veröffentlichten Zeitzeugenberichten fußt, der Autor hat daraus dann eine Geschichte gemacht. Eine Agentur hat diese Geschichte an einen Verlag vermittelt, wo ein Lektor den Text in eine Form brachte, die weltweit vermarktet werden kann. Und nun sitze ich hier, auf der anderen Seite des Erdballs, und lese Dinge, die gut zu wissen sind, von denen ich anders aber nie erfahren hätte, denn dazu hätte ich nach ihnen suchen müssen.

Nun frage ich mich aber, wieso nur einer der vielen Mitarbeiter, nämlich der so genannte Autor, diesem Gemeinschaftsprodukt seinen Namen gibt. Sein Anteil, das Entwickeln eines Plots aus vorhandenem Material, scheint mir sicherlich bedeutend, aber doch nicht so bedeutend, dass man es sein Werk nennen könnte.

Ein kurzer Blick ins Internet zeigt aber, dass diese Markierung dennoch berechtigt ist: Der Mann hat einen berühmten Namen, sein Name ist eine Marke, und die Leute kaufen nunmal Markenprodukte. Und es ist sehr ehrenwert, wenn ein solcher Mann seinen Marken-Namen nutzt, um Dinge, die bekannt sein müssen, auch bekannt zu machen.

Und deshalb werde ich sein Buch zuende lesen, auch wenn das jetzt nicht so genussreich ist und die benannten Dinge mich auch relativ wenig angehen: Die wirklich bewegende Danksagung, in der der Autor sein Anliegen, seine Quellen, seine Mitarbeiter mit solcher Offenheit würdigt, die hat mich überzeugt.

... link (2 Kommentare) ... comment

Freitag, 10. April 2020

"Solidarität ist keine Einbahnstraße"

damals, 16:38h

das hielt mir ein Don-Alphonso-Kommentator entgegen, als ich so blöd war, dort das Thema Solidarität anzusprechen. Eigentlich gut, denn so wurde mir mal bewusst, wie bescheuert dieser Satz eigentlich ist, den ich auch andernorts schon gehört und bisher kritiklos und ohne Weiteres Nachdenken hingenommen hatte.

Natürlich ist Solidarität eine Einbahnstraße - anderfalls wäre sie ja ein Tauschgeschäft. Ich meine, nichts gegen Tauschgeschäfte, wo sie sinnvoll sind, aber als Ersatz für Solidarität taugen sie nun wirklich nicht: Solidarität gibt es da, wo sich mehrere eine Verantwortung teilen und dann eben derjenige, der es tun kann, das Notwendige tut, und die Konsequenzen dieses Tuns (gut, nennen wir sie "Kosten", schließlich leben wir in einer neoliberalen Welt, wo alles auf Heller und Pfennig ausgerechnet wird) dann wieder alle gemeinsam tragen.

Na ja, solidarisches Handeln ist vielen nicht mehr geläufig - oder, wie Oliver Kalkhofe das neulich so schön ausdrückte (zum Thema Eurobonds): "Helfen ist eine schöne Sache, nur wenn man dabei kein Geld verdienen kann, macht das auch keinen Spaß mehr."

Natürlich ist Solidarität eine Einbahnstraße - anderfalls wäre sie ja ein Tauschgeschäft. Ich meine, nichts gegen Tauschgeschäfte, wo sie sinnvoll sind, aber als Ersatz für Solidarität taugen sie nun wirklich nicht: Solidarität gibt es da, wo sich mehrere eine Verantwortung teilen und dann eben derjenige, der es tun kann, das Notwendige tut, und die Konsequenzen dieses Tuns (gut, nennen wir sie "Kosten", schließlich leben wir in einer neoliberalen Welt, wo alles auf Heller und Pfennig ausgerechnet wird) dann wieder alle gemeinsam tragen.

Na ja, solidarisches Handeln ist vielen nicht mehr geläufig - oder, wie Oliver Kalkhofe das neulich so schön ausdrückte (zum Thema Eurobonds): "Helfen ist eine schöne Sache, nur wenn man dabei kein Geld verdienen kann, macht das auch keinen Spaß mehr."

... link (10 Kommentare) ... comment

Montag, 23. März 2020

Manchmal ist es sinnvoll, einen Film mit 25 Jahren Verspätung zu sehen …

damals, 03:15h

… denn damals, Anfang der Neunziger, hätte ich das so klar wahrscheinlich nicht kapiert.

Jetzt brachte 3sat „Weiblich, ledig, jung, sucht ...“ um 23.15 Uhr, und da ich dank Coronona-Krise und Wochenende eher zu viel als zu wenig geschlafen hatte, dachte ich, das kann ich mir mal erlauben, nachdem ich ihn Jahrzehnte lang verpasst habe.

Am Anfang dachte ich noch, das liegt halt an dem inzwischen veralteten Mode- und Schönheitsideal, dass die Hauptdarstellerin und Identifikationsfigur Bridget Fonda viel weniger sexy wirkte als ihr zeitlos femininer Gegenpart Jennifer Jason Leigh als Verkörperung des Bösen.

Aber dann wird es sehr bald klar, dass das einen Sinn hat: Die Hauptfigur ist eine androgyne flotte attraktive Karrierefrau, die die Zähne zusammenbeißt und sich in der Männerwelt behauptet, ihr Lover ein laxes, liebes Weichei, das sich auf den Privilegien des Männlichseins ausruht. Herzenswärme findet sie nicht bei ihm, sondern bei ihrem schwulen Nachbarn. Ihr Arbeitgeber ist ein sexistisches A*loch, das ihre Freiberuflichkeit für sexuelle Ausbeutung zu missbrauchen versucht. So weit, so realistisch.

Der eigentliche Thriller-Plot stellt dieser Figur nun eine neue Mitbewohnerin zur Seite, die ganz offensichtlich ihre verdrängte Weiblichkeit verkörpert: Indem diese spielerisch-flirtend im Nebenbei den Lover um den Finger wickelt, demonstriert sie dessen Wankelmütigkeit; indem sie knallhart den Arbeitgeber bedroht, verweist sie dessen Herrschaftsallüren in die Schranken.

Dann passiert, was passieren muss: die bedrohliche Weiblichkeit wird gefährlich, wird zum Monster. Zuerst schlägt sie den schwulen Freund k.o., dann verführt (eine völlig unglaubhafte Szene, so verführbar ist selbst der schwächste Mann nicht) und tötet sie den Lover und bedroht die gefesselte Hauptfigur mit dem Tod. Der sexistische Arbeitgeber kommt zu Hilfe, ist aber zu schwach und wird erschlagen. Endlich erwacht der schwule Freund und greift ein – das Blatt beginnt sich zu wenden. Die Hauptfigur küsst das Monster und stoppt es dadurch, endlich kann sie die mörderische Weiblichkeit im Heizungskeller zur Strecke bringen.

Ach, es ist traurig, wie Hollywood die Ideologien prägt, die sich bis heute als progressiv und unabhängig gebärden: Identifikationsfigur ist die Geschäftsfrau die ihre Weiblichkeit verleugnet, ihr natürlicher Verbündeter der schwule Mann. Heteromänner sind im Bett willkommen, aber als Partner ahnungslos und unbrauchbar, Macho-Chefs immerhin etwas verlässlicher, in der Not aber auch zu schwach. Der Hauptfeind der emanzipierten Frau sind die Ansprüche ihrer verdrängten Weiblichkeit, die in Notwehr erschlagen gehören.

Wollen wir („wir“ darf ich sagen, da Drehbuch wie Regie männlichen Hirnen entsprungen sind) diese Ideologie nicht langsam hinter uns lassen?

Jetzt brachte 3sat „Weiblich, ledig, jung, sucht ...“ um 23.15 Uhr, und da ich dank Coronona-Krise und Wochenende eher zu viel als zu wenig geschlafen hatte, dachte ich, das kann ich mir mal erlauben, nachdem ich ihn Jahrzehnte lang verpasst habe.

Am Anfang dachte ich noch, das liegt halt an dem inzwischen veralteten Mode- und Schönheitsideal, dass die Hauptdarstellerin und Identifikationsfigur Bridget Fonda viel weniger sexy wirkte als ihr zeitlos femininer Gegenpart Jennifer Jason Leigh als Verkörperung des Bösen.

Aber dann wird es sehr bald klar, dass das einen Sinn hat: Die Hauptfigur ist eine androgyne flotte attraktive Karrierefrau, die die Zähne zusammenbeißt und sich in der Männerwelt behauptet, ihr Lover ein laxes, liebes Weichei, das sich auf den Privilegien des Männlichseins ausruht. Herzenswärme findet sie nicht bei ihm, sondern bei ihrem schwulen Nachbarn. Ihr Arbeitgeber ist ein sexistisches A*loch, das ihre Freiberuflichkeit für sexuelle Ausbeutung zu missbrauchen versucht. So weit, so realistisch.

Der eigentliche Thriller-Plot stellt dieser Figur nun eine neue Mitbewohnerin zur Seite, die ganz offensichtlich ihre verdrängte Weiblichkeit verkörpert: Indem diese spielerisch-flirtend im Nebenbei den Lover um den Finger wickelt, demonstriert sie dessen Wankelmütigkeit; indem sie knallhart den Arbeitgeber bedroht, verweist sie dessen Herrschaftsallüren in die Schranken.

Dann passiert, was passieren muss: die bedrohliche Weiblichkeit wird gefährlich, wird zum Monster. Zuerst schlägt sie den schwulen Freund k.o., dann verführt (eine völlig unglaubhafte Szene, so verführbar ist selbst der schwächste Mann nicht) und tötet sie den Lover und bedroht die gefesselte Hauptfigur mit dem Tod. Der sexistische Arbeitgeber kommt zu Hilfe, ist aber zu schwach und wird erschlagen. Endlich erwacht der schwule Freund und greift ein – das Blatt beginnt sich zu wenden. Die Hauptfigur küsst das Monster und stoppt es dadurch, endlich kann sie die mörderische Weiblichkeit im Heizungskeller zur Strecke bringen.

Ach, es ist traurig, wie Hollywood die Ideologien prägt, die sich bis heute als progressiv und unabhängig gebärden: Identifikationsfigur ist die Geschäftsfrau die ihre Weiblichkeit verleugnet, ihr natürlicher Verbündeter der schwule Mann. Heteromänner sind im Bett willkommen, aber als Partner ahnungslos und unbrauchbar, Macho-Chefs immerhin etwas verlässlicher, in der Not aber auch zu schwach. Der Hauptfeind der emanzipierten Frau sind die Ansprüche ihrer verdrängten Weiblichkeit, die in Notwehr erschlagen gehören.

Wollen wir („wir“ darf ich sagen, da Drehbuch wie Regie männlichen Hirnen entsprungen sind) diese Ideologie nicht langsam hinter uns lassen?

... link (3 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 12. März 2020

Kurze Notiz: „Die rechtschaffenen Mörder“

damals, 15:28h

Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert: dass ich in einem Rutsch in zwei Ferientagen einen Roman verschlungen habe. Ich kannte Ingo Schulze (ich habe bisher einen Roman und einen Erzählungsband von ihm gelesen) bisher als sympathischen, so halb guten Autor: unprätentiös, treffend in der Beschreibung, klar in der Haltung, manchmal ein bisschen banal oder sogar ein bisschen spießig. Jetzt erscheinen überall Besprechungen zu seinem neuen Roman, die mich sehr neugierig machten – ich holte ihn mir und war begeistert.

Inhaltlich gehts um die Biographie eines Antiquars, zu DDR-Zeiten widerständig, nach der Wende erfolglos, endlich Gefallen findend an rechten Provokationen, eine schräge Heldenfigur, die (obwohl sich von Anfang an kleine Boshaftigkeiten finden) im Verlaufe des Romans immer weiter demontiert wird, und einen Kriminalfall gibts der Spannung halber auch noch.

Was alle schrieben, machte mich neugierig: die Konstruktion des Romans in drei Teilen, wobei der zweite Teil den ersten widerruft und der dritte den zweiten. Irgendein Rezensent meinte, der einzige Fehler sei, dass der zweite Teil so kurz und der dritte noch kürzer sei und vermutete, dem Autor sei „der Atem ausgegangen“. Dabei muss das doch so sein: Die auf die langwierige Eingangserzählung folgende Desillusionierung muss natürlich kürzer sein als diese selbst – wie langweilig wäre eine Entzauberung, die umständlicher daher kommt als der vorherige Zauber?! Usw.

Der Autor setzt übrigens noch eins drauf: Er legt dem Leser nahe, den Widerruf des Widerrufs, mit dem das Buch endet, seinerseits zu widerrufen. Denn die Erzählerin des dritten Teils glaubt am Ende zu wissen, wer der Mörder ist, obwohl deutliche Texthinweise noch eine ganz andere Tätergruppe infrage kommen lassen (das Buch heißt ja auch „Die rechtschaffenen Mörder“ im Plural): nicht den knorrigen Antiquar mit seiner Rechtsaußen-Rhetorik, nicht den angepassten Biedermann von Schriftsteller, sondern die Gruppe junger Rechtsradikaler, die nun wirklich ein Motiv hätte. Fast könnte man meinen, dass sich der Autor Schulze hier über die Wessis lustig macht, die in ihrem Entsetzen über die rechtsradikale Rhetorik die tatsächlichen rechtsradikalen Gewalttaten übersehen.

… aber ich schweife schon wieder ins Politische ab, dabei macht das Literarische doch viel mehr Spaß. Der ZEIT-Rezensent fand die ganze Geschichte „überdeterminiert“ und „konstruiert“. Zu Recht. Aber das fand ich gerade gut daran. Dass Ingo Schulze kein Vollblut-Erzähler ist – zu ambitioniert, zu kopflastig – hatte ich schon erwähnt. Aber diesmal treibt er die Konstruktion so weit, dass sie richtig intelligent wird: Er überdeterminiert, damit er genug Material zum Spielen hat. Und genug zum Nachdenken gibt uns das Buch wirklich.

Es erinnert mich ein bisschen an einen kleinen Vortrag, den mir mein Dr.-Vater einst im Nebenbei zu Mörike und Heine gab (um Verständnis für meine Mörike-Liebe zu zeigen und seine Liebe zu Heine zu erklären): Mörikes Gedichte, so seine Einschätzung, seien immer authentisch, ehrlich, echt empfunden und daher öfter auch sentimental oder kitschig. Denn echte Gefühle sind nicht selten sentimental oder kitschig. Heine seien die eigenen Gefühle aber nur das Material, das er in seinen durchkonstruierten Gedichten genial in Szene setze. Und daher so große Kunstwerke. Natürlich sei an den behaupteten Gefühlen nichts echt. Und dennoch liege das Echte irgendwo noch spürbar zugrunde.

Und das tut es auch bei Schulzes Roman, trotz aller Verkopftheit.

… so, und nun hoffe ich, 1 – 2 Menschen angeregt zu haben, dieses Buch zu lesen. Und wenn sie es selbst nicht lesen wollen, empfehlen Sie es bitte wenigstens weiter ...

Inhaltlich gehts um die Biographie eines Antiquars, zu DDR-Zeiten widerständig, nach der Wende erfolglos, endlich Gefallen findend an rechten Provokationen, eine schräge Heldenfigur, die (obwohl sich von Anfang an kleine Boshaftigkeiten finden) im Verlaufe des Romans immer weiter demontiert wird, und einen Kriminalfall gibts der Spannung halber auch noch.

Was alle schrieben, machte mich neugierig: die Konstruktion des Romans in drei Teilen, wobei der zweite Teil den ersten widerruft und der dritte den zweiten. Irgendein Rezensent meinte, der einzige Fehler sei, dass der zweite Teil so kurz und der dritte noch kürzer sei und vermutete, dem Autor sei „der Atem ausgegangen“. Dabei muss das doch so sein: Die auf die langwierige Eingangserzählung folgende Desillusionierung muss natürlich kürzer sein als diese selbst – wie langweilig wäre eine Entzauberung, die umständlicher daher kommt als der vorherige Zauber?! Usw.

Der Autor setzt übrigens noch eins drauf: Er legt dem Leser nahe, den Widerruf des Widerrufs, mit dem das Buch endet, seinerseits zu widerrufen. Denn die Erzählerin des dritten Teils glaubt am Ende zu wissen, wer der Mörder ist, obwohl deutliche Texthinweise noch eine ganz andere Tätergruppe infrage kommen lassen (das Buch heißt ja auch „Die rechtschaffenen Mörder“ im Plural): nicht den knorrigen Antiquar mit seiner Rechtsaußen-Rhetorik, nicht den angepassten Biedermann von Schriftsteller, sondern die Gruppe junger Rechtsradikaler, die nun wirklich ein Motiv hätte. Fast könnte man meinen, dass sich der Autor Schulze hier über die Wessis lustig macht, die in ihrem Entsetzen über die rechtsradikale Rhetorik die tatsächlichen rechtsradikalen Gewalttaten übersehen.

… aber ich schweife schon wieder ins Politische ab, dabei macht das Literarische doch viel mehr Spaß. Der ZEIT-Rezensent fand die ganze Geschichte „überdeterminiert“ und „konstruiert“. Zu Recht. Aber das fand ich gerade gut daran. Dass Ingo Schulze kein Vollblut-Erzähler ist – zu ambitioniert, zu kopflastig – hatte ich schon erwähnt. Aber diesmal treibt er die Konstruktion so weit, dass sie richtig intelligent wird: Er überdeterminiert, damit er genug Material zum Spielen hat. Und genug zum Nachdenken gibt uns das Buch wirklich.

Es erinnert mich ein bisschen an einen kleinen Vortrag, den mir mein Dr.-Vater einst im Nebenbei zu Mörike und Heine gab (um Verständnis für meine Mörike-Liebe zu zeigen und seine Liebe zu Heine zu erklären): Mörikes Gedichte, so seine Einschätzung, seien immer authentisch, ehrlich, echt empfunden und daher öfter auch sentimental oder kitschig. Denn echte Gefühle sind nicht selten sentimental oder kitschig. Heine seien die eigenen Gefühle aber nur das Material, das er in seinen durchkonstruierten Gedichten genial in Szene setze. Und daher so große Kunstwerke. Natürlich sei an den behaupteten Gefühlen nichts echt. Und dennoch liege das Echte irgendwo noch spürbar zugrunde.

Und das tut es auch bei Schulzes Roman, trotz aller Verkopftheit.

… so, und nun hoffe ich, 1 – 2 Menschen angeregt zu haben, dieses Buch zu lesen. Und wenn sie es selbst nicht lesen wollen, empfehlen Sie es bitte wenigstens weiter ...

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 7. März 2020

Schattenseiten von individueller Freiheit und Frauenemanzipation und wie man sie aufhellen kann

damals, 14:51h

Dieser Tage sollte man erwarten, dass in Blogs Stellungnahmen zu aktuellen Problemen auftauchen – Gott sei Dank entbindet mich der Titel des meinigen von solchen Pflichten. Denn für so was bin ich zu langsam, immer noch fällt es mir schwer, nicht ständig mit den Fingern ins eigene Gesicht zu fahren (wie oft hab ich mir schon Herpes eingefangen auf diese Weise!). Grad vorgestern wurde mir das wieder bewusst, als ich bei einer solchen Geste leichten Desinfektionsgeruch verspürte – offenbar war irgendjemand in der Innenstadt, wo ich herkam, vernünftiger gewesen.

Und was die aktuelle Flüchtlingsproblematik anbetrifft, bin ich auch noch nicht sicher, was und wie ich denken soll. Ist es nun peinlich oder in pragmatischem Sinne als „immerhin“ zu bewerten, dass es eine gezielte Provokation durch Erdogan braucht, um das schon länger andauernde Flüchtlingselend auf den griechischen Inseln ins allgemeine Bewusstsein zu rufen? Und soll man jetzt froh sein, dass einige Politiker einiger EU-Staaten wenigstens über eventuelle kleinliche Linderungen verhandeln, nachdem Großzügigkeit seit Jahren in immer weitere Ferne rückt? Ich weiß nicht …

Deshalb rede ich lieber über damals, und zwar lese ich gerade darüber, ob und wie vor hundert Jahren Revolution und Diktatur die Familienverhältnisse in Europa beeinflusst haben. Auch was damals darüber gedacht wurde. Mir fällt auf, dass die Progressiven damals (in Russland, in Spanien, …) Ideen entwickelten, die erst lange Zeit später, nämlich heute, allgemeine Wirklichkeit werden: dass Kinderkriegen immer eine bewusste Entscheidung der Eltern sein soll und Familienplanung und Abtreibung normale Instrumente zu dieser Entscheidung, dass die freie Wahl des Sexualpartners ein hoher Wert ist, dem gegenüber die Idee einer lebenslang monogamen Liebespartnerschaft im Zweifelsfall zurückzustehen hat, dass Kinder frühzeitig auch außerhalb der Kernfamilie erzogen werden sollten , …

Besonders interessant sind dabei (wie bei jeglichen Ideen) die Schattenseiten der gewünschten Entwicklungen. Der Autor Paul Ginsborg nennt hier z. B. das Problem des Liebeskummers, mit dem damalige Revolutionäre ziemlich naiv umgingen, sofern sie es überhaupt bemerkten. Nun, ich finde das grundsätzlich gar nicht so schlimm: Wo es mehr Glück (durch sexuelle Freiheit) gibt, gibt es natürlich auch mehr Unglück, alles in der Welt hat seinen Preis. Solche Selbstverständlichkeit zu ignorieren gibt nur reaktionären Spinnern wie Houellebeque (ich hoffe, ich schätze ihn mit dieser Formulierung richtig ein, ich kann mich nicht überwinden ihn direkt zu lesen) Raum für ihre Misanthropien. (Problematisch bleibt natürlich der notwendige Ausgleich zwischen denen mit mehr und denen mit weniger Glück. Aber dazu später mehr.)

Noch bedenkenswerter finde ich den zweiten Aspekt: Es findet sich da – ich lese grade über die spanischen Anarchisten - eine Vorliebe für „Eugenik und bewusste Familienplanung mit der Absicht, … gesunden und schönen Nachwuchs hervorzubringen“, so eine Resolution von 1936. Auch wenn damit natürlich in erster Linie Verhütung und Abtreibung gemeint sind, tun solche Formulierungen schon weh. Wir Nachgeborenen denken da natürlich an Hitlers Rasse-Experimente. Aber ich denke auch an heutige Gepflogenheiten wie den Trisomie21-Test.

Auch sonst ist an der heutigen Freiheit manches fragwürdig: die späte Mutter- und Vaterschaft zum Beispiel. Kenn ich aus eigener Erfahrung. Wieso soll eine Mutter rechtzeitig dem Ruf ihres Körpers folgen und schwanger werden, wenn die Lebensverhältnisse für ein Kind noch gar nicht passen? Weshalb soll sie auf ihren Teil des Kuchens (ich rede hier nicht von „Karriere“, sondern von ganz normaler Berufslaufbahn, ohne deren zumindest zeitweise Unterbrechung mit entsprechenden Nachteilen es nunmal nicht geht) verzichten für das Kind?

Also macht man es dann so wie meine Kollegin, die einen Monat nach ihrer Verbeamtung schwanger wurde und drei Tage nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit in die nächste ging. Ich frag mich nur, ob die arme Frau mit dem Kalender in der Hand Sex hatte.

Und ich denke an den ganzen anderen Wahnsinn: sich Kinder zu organisieren über Leihmutterschaft oder (etwas weniger schlimm) sich gleich ein fertiges Kind zu besorgen aus einem Dritte-Welt-Land. Usw.

Und hier ist der große Unterschied zu den Ideen von vor hundert Jahren: Wenn man damals von der Familie wegwollte, dann in eine Gemeinschaft Gleichgesinnter. Und die Idee, ein Kind in die Kollektivbetreuung zu geben, verband sich mit der Erwartung, dass es ihm dort vielleicht sogar besser geht. Die Idee der Familienplanung meinte die Freiheit der Frau, ob sie sich der existenziell heftigen Erfahrung des Gebärens aussetzen will oder vielleicht auf eine ganz andere, kinderlose Weise ein sinnvolles Leben in der Gemeinschaft führen – und nicht: ob man sich ein Kind finanziell leisten kann …

... ich merke schon, ich gerate in nicht beweisbare Idealisierung alter Zeiten. Dennoch fällt mir auf, dass die einst progressiven Ideen heute mit einem großen Egoismus gelebt werden, der nicht nur persönlich hässlich ist (Sie kennen alle diese Eltern, die Ihr Kind als zielgerichtet zu führendes Projekt ihres persönlichen Ehrgeizes managen) und den Ideen ihren ursprünglichen Freiheitsimpuls raubt, sondern der vor allem schwach macht. Wer nur privat für sein Ego vor sich hinmurkelt, wird die sozialen Errungenschaften, die seine Vorfahren solidarisch erzwungen haben, nicht halten können.

Dafür müssen viele zusammenhalten und sind die jeweils Stärkeren den weniger Starken verpflichtet: Eltern den Kindern (auch wenn sie unterschiedliche Vorstellungen vom Leben haben), glücklich Liebende den Unglücklichen, erfolgreiche Facharbeiter den Arbeitsmigranten (aus dem östlichen Deutschland, dem östlichen Europa, Afghanistan oder dem nördlichen Afrika).

Und insofern sind wir dem aus dem Elend in Afghanistan Entflohenen, der jetzt in Griechenland oder gar noch auf der anderen Seite des Zauns festsitzt, mehr verpflichtet als dem Arbeitgebervertreter, der jetzt nach Corona-Hilfen schreit (denn der kommt auch ohne uns klar).

Und was die aktuelle Flüchtlingsproblematik anbetrifft, bin ich auch noch nicht sicher, was und wie ich denken soll. Ist es nun peinlich oder in pragmatischem Sinne als „immerhin“ zu bewerten, dass es eine gezielte Provokation durch Erdogan braucht, um das schon länger andauernde Flüchtlingselend auf den griechischen Inseln ins allgemeine Bewusstsein zu rufen? Und soll man jetzt froh sein, dass einige Politiker einiger EU-Staaten wenigstens über eventuelle kleinliche Linderungen verhandeln, nachdem Großzügigkeit seit Jahren in immer weitere Ferne rückt? Ich weiß nicht …

Deshalb rede ich lieber über damals, und zwar lese ich gerade darüber, ob und wie vor hundert Jahren Revolution und Diktatur die Familienverhältnisse in Europa beeinflusst haben. Auch was damals darüber gedacht wurde. Mir fällt auf, dass die Progressiven damals (in Russland, in Spanien, …) Ideen entwickelten, die erst lange Zeit später, nämlich heute, allgemeine Wirklichkeit werden: dass Kinderkriegen immer eine bewusste Entscheidung der Eltern sein soll und Familienplanung und Abtreibung normale Instrumente zu dieser Entscheidung, dass die freie Wahl des Sexualpartners ein hoher Wert ist, dem gegenüber die Idee einer lebenslang monogamen Liebespartnerschaft im Zweifelsfall zurückzustehen hat, dass Kinder frühzeitig auch außerhalb der Kernfamilie erzogen werden sollten , …

Besonders interessant sind dabei (wie bei jeglichen Ideen) die Schattenseiten der gewünschten Entwicklungen. Der Autor Paul Ginsborg nennt hier z. B. das Problem des Liebeskummers, mit dem damalige Revolutionäre ziemlich naiv umgingen, sofern sie es überhaupt bemerkten. Nun, ich finde das grundsätzlich gar nicht so schlimm: Wo es mehr Glück (durch sexuelle Freiheit) gibt, gibt es natürlich auch mehr Unglück, alles in der Welt hat seinen Preis. Solche Selbstverständlichkeit zu ignorieren gibt nur reaktionären Spinnern wie Houellebeque (ich hoffe, ich schätze ihn mit dieser Formulierung richtig ein, ich kann mich nicht überwinden ihn direkt zu lesen) Raum für ihre Misanthropien. (Problematisch bleibt natürlich der notwendige Ausgleich zwischen denen mit mehr und denen mit weniger Glück. Aber dazu später mehr.)

Noch bedenkenswerter finde ich den zweiten Aspekt: Es findet sich da – ich lese grade über die spanischen Anarchisten - eine Vorliebe für „Eugenik und bewusste Familienplanung mit der Absicht, … gesunden und schönen Nachwuchs hervorzubringen“, so eine Resolution von 1936. Auch wenn damit natürlich in erster Linie Verhütung und Abtreibung gemeint sind, tun solche Formulierungen schon weh. Wir Nachgeborenen denken da natürlich an Hitlers Rasse-Experimente. Aber ich denke auch an heutige Gepflogenheiten wie den Trisomie21-Test.

Auch sonst ist an der heutigen Freiheit manches fragwürdig: die späte Mutter- und Vaterschaft zum Beispiel. Kenn ich aus eigener Erfahrung. Wieso soll eine Mutter rechtzeitig dem Ruf ihres Körpers folgen und schwanger werden, wenn die Lebensverhältnisse für ein Kind noch gar nicht passen? Weshalb soll sie auf ihren Teil des Kuchens (ich rede hier nicht von „Karriere“, sondern von ganz normaler Berufslaufbahn, ohne deren zumindest zeitweise Unterbrechung mit entsprechenden Nachteilen es nunmal nicht geht) verzichten für das Kind?

Also macht man es dann so wie meine Kollegin, die einen Monat nach ihrer Verbeamtung schwanger wurde und drei Tage nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit in die nächste ging. Ich frag mich nur, ob die arme Frau mit dem Kalender in der Hand Sex hatte.

Und ich denke an den ganzen anderen Wahnsinn: sich Kinder zu organisieren über Leihmutterschaft oder (etwas weniger schlimm) sich gleich ein fertiges Kind zu besorgen aus einem Dritte-Welt-Land. Usw.

Und hier ist der große Unterschied zu den Ideen von vor hundert Jahren: Wenn man damals von der Familie wegwollte, dann in eine Gemeinschaft Gleichgesinnter. Und die Idee, ein Kind in die Kollektivbetreuung zu geben, verband sich mit der Erwartung, dass es ihm dort vielleicht sogar besser geht. Die Idee der Familienplanung meinte die Freiheit der Frau, ob sie sich der existenziell heftigen Erfahrung des Gebärens aussetzen will oder vielleicht auf eine ganz andere, kinderlose Weise ein sinnvolles Leben in der Gemeinschaft führen – und nicht: ob man sich ein Kind finanziell leisten kann …

... ich merke schon, ich gerate in nicht beweisbare Idealisierung alter Zeiten. Dennoch fällt mir auf, dass die einst progressiven Ideen heute mit einem großen Egoismus gelebt werden, der nicht nur persönlich hässlich ist (Sie kennen alle diese Eltern, die Ihr Kind als zielgerichtet zu führendes Projekt ihres persönlichen Ehrgeizes managen) und den Ideen ihren ursprünglichen Freiheitsimpuls raubt, sondern der vor allem schwach macht. Wer nur privat für sein Ego vor sich hinmurkelt, wird die sozialen Errungenschaften, die seine Vorfahren solidarisch erzwungen haben, nicht halten können.

Dafür müssen viele zusammenhalten und sind die jeweils Stärkeren den weniger Starken verpflichtet: Eltern den Kindern (auch wenn sie unterschiedliche Vorstellungen vom Leben haben), glücklich Liebende den Unglücklichen, erfolgreiche Facharbeiter den Arbeitsmigranten (aus dem östlichen Deutschland, dem östlichen Europa, Afghanistan oder dem nördlichen Afrika).

Und insofern sind wir dem aus dem Elend in Afghanistan Entflohenen, der jetzt in Griechenland oder gar noch auf der anderen Seite des Zauns festsitzt, mehr verpflichtet als dem Arbeitgebervertreter, der jetzt nach Corona-Hilfen schreit (denn der kommt auch ohne uns klar).

... link (2 Kommentare) ... comment

... older stories