Montag, 15. Februar 2010

"Gegenüber brennt noch Licht", ein Roman von Jens Wonneberger

damals, 21:18h

Dieses Blog verkommt langsam zum Rezensionsblog, so ereignisfrei, so dumpf ist mein Leben. Meine Frau schreckte mich gestern Abend mit der Frage: „Ist alles in Ordnung?“ aus dem beginnenden Schlaf, weil sie mein Wegschieben und meine Depression gespürt hatte, die mir durch ihre Rückfrage erst bewusst wurde ...

Ich verdanke die Bekanntschaft mit Jens Wonneberger eigentlich Uwe Tellkamp. Denn dem hat man kürzlich nachgewiesen, dass eine meiner absoluten Lieblingsstellen aus dem „Turm“ eigentlich von Jens Wonneberger verfasst wurde. Die Konsequenz für mich: Den musst du lesen. Also besorgte ich mir seinen aktuellen Roman.

Das Grundthema von „Gegenüber brennt noch Licht“ stammt von Heimito von Doderer. Der hat nämlich vor einigen Jahrzehnten einen kleinen Roman namens „Die erleuchteten Fenster“ geschrieben, in dem ein pensionierter Amtsrat akribisch seine Spanner-Tätigkeit am abendlichen Großstadtfenster dokumentiert. Glücklicherweise verwandeln sich seine voyeuristischen Lüste im Laufe des Romans in reales Liebesgeschehen, es kommt zur „Menschwerdung des Amtsrates Julius Zihal“. Ich hab das Buch in meiner Doktorandenzeit gelesen, da mein Doktorvater ein Doderer-Fan war. Fand es brilliant geschrieben, auch witzig, leider auch ein bisschen spießig.

Auch Wonneberger schreibt über einen Beamten als Spanner, allerdings alles andere als spießig. Sein Stil erscheint auf den ersten Blick eher ein bisschen mainstream: Ich-Erzähler, spannend, kühl und genau – wie sie eben heute alle schreiben. Der Plot ist sehr überlegt konstruiert, auch die überraschende Wendung nach zwei Dritteln (goldener Schnitt!) fehlt nicht.

Aber zunächst zum Inhalt: Ein Herr Plaschinski, auch nicht mehr der Jüngste, lebt als Single einsam in seiner Dresdner Wohnung und nimmt „mit Hilfe eines Zeißes“ (Chr. Morgenstern) am Leben seiner Nachbarn im Haus gegenüber teil, alle Ereignisse werden penibel protokolliert. Tagsüber ist er ein ebenso exakter Beamter der Rentenversicherungsanstalt, hat zwei mehr oder weniger ätzende Kollegen und neuerdings auch eine hübsche, aber unterkühlte Kollegin. Und während sich am Tage langsam eine Liaison mit dieser verklemmten, eleganten Anna-Sophie anbahnt, wird es auch abends am Fenster spannender: Zwar findet seine heimliche Verehrung für eine der Nachbarinnen ein abruptes Ende, nachdem er ihr zufällig in der Realität und in knallbunten Jogginghosen begegnet – eine herrlich peinliche Szene. Dafür öffnet sich aber endlich ein seit Wochen abgedecktes Fenster in der Nachbarwohnung – und sichtbar wird Herr Zimmermann, der Plaschinski vor einiger Zeit bei einem Dienstaufenthalt in der Provinz vor angetrunkenen Neonazis rettete, mit denen er offensichtlich unter einer Decke steckte. Was Zimmermann hier in Dresden treibt, riecht ebenfalls sehr nach brauner Untergrundtätigkeit, kann aber vom Fenster gegenüber nicht völlig durchschaut werden. Am Ende verschwindet Zimmermann, Anna-Sophie hält Einzug in Plaschinskis Wohnung und der Ordner mit den Spanner-Protokollen wird vorerst zur Seite gepackt.

Eine runde Geschichte, wie gesagt. Was sie für mich aus dem Durchschnitt heraushebt, zu etwas Besonderem macht, ist zunächst mal ein persönlicher Gleichklang: Die Art Melancholie und emotionale Kontaktschwäche wie Plaschinski schlepp ich auch mit mir rum, und so wie Wonneberger – stilistisch unauffällig, aber sehr fein in der Beobachtung und hintersinnig in den Andeutungen – würde ich auch schreiben, wenn ichs könnte: Der Mann beschreibt ein sächsisches Provinzstädtchen, böse und trocken, satirisch zugespitzt und doch genau und treffend und beendet die Beschreibung mit folgenden Worten: „Ich habe mich angesichts der Ödnis oft gefragt, was die Menschen hier machten, was ich hier machte, ich habe mich gefragt, was die Menschen eigentlich auf dieser Welt machten.“ Super!

Oder die ganze Geschichte mit Anna-Sophia, die ihn aus der Perversion errettet, erretten kann, da sie selbst alles andere als psychisch auf dem Posten ist. Ganz herrlich die Schilderung ihrer Wohnung in einer besseren Dresdner Gegend, in der sich überhöhter Anspruch und die Armseligkeit des Single-Daseins auf so ergreifende Weise begegnen. Kennt sicher jeder von uns, solche Wohnungen.

Großartig fand ich auch den Erzählstrang um den Neonazi. Da war einfach alles drin: die allgegenwärtige Angst vor den besoffenen Horden in der ostdeutschen Provinz und deren Kumpanei mit den ansässigen Kneipenwirten (das stimmt, da könnt ich auch eine Geschichte zu beisteuern, und wahrscheinlich nicht nur ich), die merkwürdige Rolle des normalbürgerlichen Anführers Zimmerman inklusive V-Mann-Verdacht, die aggressive Fremdenfeindlichkeit der Normalbevölkerung (der Kunde, der in Plaschinski aufgrund seines Namens einen Polen vermutet und sofort ausfallend wird).

Und nicht zuletzt war auch der Schluss wunderbar elegant. Wie da einfach diverse Erzählstränge unaufgelöst bleiben und die Errettung Plaschinskis durch Anna-Sophie unvollständig, dieses „Alles wird besser, doch nie wieder gut“ – das war einfach lebensecht und darum umso bewegender.

Kurz: Ein ganz und gar nicht genialisches Buch (im Gegensatz zu Tellkamp), eher bodenständiges Handwerk mit Seele. Und eine beeindruckende Feinfühligkeit in der Beobachtung und im Bau der Geschichte. Was will man mehr?!

Ich verdanke die Bekanntschaft mit Jens Wonneberger eigentlich Uwe Tellkamp. Denn dem hat man kürzlich nachgewiesen, dass eine meiner absoluten Lieblingsstellen aus dem „Turm“ eigentlich von Jens Wonneberger verfasst wurde. Die Konsequenz für mich: Den musst du lesen. Also besorgte ich mir seinen aktuellen Roman.

Das Grundthema von „Gegenüber brennt noch Licht“ stammt von Heimito von Doderer. Der hat nämlich vor einigen Jahrzehnten einen kleinen Roman namens „Die erleuchteten Fenster“ geschrieben, in dem ein pensionierter Amtsrat akribisch seine Spanner-Tätigkeit am abendlichen Großstadtfenster dokumentiert. Glücklicherweise verwandeln sich seine voyeuristischen Lüste im Laufe des Romans in reales Liebesgeschehen, es kommt zur „Menschwerdung des Amtsrates Julius Zihal“. Ich hab das Buch in meiner Doktorandenzeit gelesen, da mein Doktorvater ein Doderer-Fan war. Fand es brilliant geschrieben, auch witzig, leider auch ein bisschen spießig.

Auch Wonneberger schreibt über einen Beamten als Spanner, allerdings alles andere als spießig. Sein Stil erscheint auf den ersten Blick eher ein bisschen mainstream: Ich-Erzähler, spannend, kühl und genau – wie sie eben heute alle schreiben. Der Plot ist sehr überlegt konstruiert, auch die überraschende Wendung nach zwei Dritteln (goldener Schnitt!) fehlt nicht.

Aber zunächst zum Inhalt: Ein Herr Plaschinski, auch nicht mehr der Jüngste, lebt als Single einsam in seiner Dresdner Wohnung und nimmt „mit Hilfe eines Zeißes“ (Chr. Morgenstern) am Leben seiner Nachbarn im Haus gegenüber teil, alle Ereignisse werden penibel protokolliert. Tagsüber ist er ein ebenso exakter Beamter der Rentenversicherungsanstalt, hat zwei mehr oder weniger ätzende Kollegen und neuerdings auch eine hübsche, aber unterkühlte Kollegin. Und während sich am Tage langsam eine Liaison mit dieser verklemmten, eleganten Anna-Sophie anbahnt, wird es auch abends am Fenster spannender: Zwar findet seine heimliche Verehrung für eine der Nachbarinnen ein abruptes Ende, nachdem er ihr zufällig in der Realität und in knallbunten Jogginghosen begegnet – eine herrlich peinliche Szene. Dafür öffnet sich aber endlich ein seit Wochen abgedecktes Fenster in der Nachbarwohnung – und sichtbar wird Herr Zimmermann, der Plaschinski vor einiger Zeit bei einem Dienstaufenthalt in der Provinz vor angetrunkenen Neonazis rettete, mit denen er offensichtlich unter einer Decke steckte. Was Zimmermann hier in Dresden treibt, riecht ebenfalls sehr nach brauner Untergrundtätigkeit, kann aber vom Fenster gegenüber nicht völlig durchschaut werden. Am Ende verschwindet Zimmermann, Anna-Sophie hält Einzug in Plaschinskis Wohnung und der Ordner mit den Spanner-Protokollen wird vorerst zur Seite gepackt.

Eine runde Geschichte, wie gesagt. Was sie für mich aus dem Durchschnitt heraushebt, zu etwas Besonderem macht, ist zunächst mal ein persönlicher Gleichklang: Die Art Melancholie und emotionale Kontaktschwäche wie Plaschinski schlepp ich auch mit mir rum, und so wie Wonneberger – stilistisch unauffällig, aber sehr fein in der Beobachtung und hintersinnig in den Andeutungen – würde ich auch schreiben, wenn ichs könnte: Der Mann beschreibt ein sächsisches Provinzstädtchen, böse und trocken, satirisch zugespitzt und doch genau und treffend und beendet die Beschreibung mit folgenden Worten: „Ich habe mich angesichts der Ödnis oft gefragt, was die Menschen hier machten, was ich hier machte, ich habe mich gefragt, was die Menschen eigentlich auf dieser Welt machten.“ Super!

Oder die ganze Geschichte mit Anna-Sophia, die ihn aus der Perversion errettet, erretten kann, da sie selbst alles andere als psychisch auf dem Posten ist. Ganz herrlich die Schilderung ihrer Wohnung in einer besseren Dresdner Gegend, in der sich überhöhter Anspruch und die Armseligkeit des Single-Daseins auf so ergreifende Weise begegnen. Kennt sicher jeder von uns, solche Wohnungen.

Großartig fand ich auch den Erzählstrang um den Neonazi. Da war einfach alles drin: die allgegenwärtige Angst vor den besoffenen Horden in der ostdeutschen Provinz und deren Kumpanei mit den ansässigen Kneipenwirten (das stimmt, da könnt ich auch eine Geschichte zu beisteuern, und wahrscheinlich nicht nur ich), die merkwürdige Rolle des normalbürgerlichen Anführers Zimmerman inklusive V-Mann-Verdacht, die aggressive Fremdenfeindlichkeit der Normalbevölkerung (der Kunde, der in Plaschinski aufgrund seines Namens einen Polen vermutet und sofort ausfallend wird).

Und nicht zuletzt war auch der Schluss wunderbar elegant. Wie da einfach diverse Erzählstränge unaufgelöst bleiben und die Errettung Plaschinskis durch Anna-Sophie unvollständig, dieses „Alles wird besser, doch nie wieder gut“ – das war einfach lebensecht und darum umso bewegender.

Kurz: Ein ganz und gar nicht genialisches Buch (im Gegensatz zu Tellkamp), eher bodenständiges Handwerk mit Seele. Und eine beeindruckende Feinfühligkeit in der Beobachtung und im Bau der Geschichte. Was will man mehr?!

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 23. Januar 2010

Mein Freitagabend: Glücklich mit Andres Veiel

damals, 03:56h

Heute Morgen bei der Arbeit (der Unterricht selbst war wie immer super, Entspannung pur) stellt sich heraus, dass – nachdem ich eine Woche nicht im Unterricht gewesen bin – schon wieder zwei Personen Schwund zu verzeichnen sind. Scheiße!

Der Abend aber war aber gut. Meine Frau zwar verabschiedete sich schon gegen acht – nachdem sie unser Kind ins Bett gebracht hatte, nahm sie für 15 min mit der Küche vorlieb, eh sie ins Bett ging. Ich sah mit T., meinem freitagabendlichem Gast, fern, und zwar auf meinen Wunsch Andres Veiel. „Oh, nein“, sagte T., „bei deinen billigen Computerlautsprechern ...“ Aber dann gelang es mir, nicht nur den Beamer an den Pc, sondern auch den Pc an die Anlage anzuschließen!

Zu Weihnachten hab ich nämlich eine Andres-Veiel-DVD-Kollektion geschenkt bekommen, von meiner Frau und meinen Geschwistern, das hatte ich mir gewünscht. „Die Überlebenden“ kannte ich schon und nominierte ihn zum besten Dokumentarfilm „ever“. „Black Box BRD“ hab ich damals im Kino gesehen und war erst etwas irritiert, die linken Klischees nicht bestätigt zu sehen, dann aber begeistert.

„Die Spielwütigen“ endlich heute Abend. Ein Film über vier Bewerber an der Schauspielschule „Ernst Busch“. Unglaublich, wie exakt ein Schwabe den Autoritätswahn der ossihaften Preußen ins Bild setzen kann. Ganz zu schweigen von der Sensibilität, mit der er (ohne in irgendeiner Weise denunziatorisch zu sein) mit zwei, drei kleinen Einstellungen verdeutlicht, welche Rolle die Ängste oder Überzeugungen der Eltern für den Erfolg der Kinder haben.

Ein Beamer, eine Flasche Wein, eine Packung Salzstangen und interessierter Mitgucker machten mein Glück perfekt ... so dachte ich, als T. gegen Mitternacht nach Hause ging und ich das Kabelgewirr wieder rückgängig machte und den letzten Rest Wein austrank.

Dass S. dann um Viertel nach zwölf noch anrief mit der traurigen Nachricht, dass sein Vater tot ist, und wir dann noch stundenlang besprachen, was in seiner und meiner Familie so alles schief gegangen ist, nun, das gehört auch dazu. Ein schöner Freitagabend. Ich hoffe nur, meine Frau morgen wiederzusehen.

Der Abend aber war aber gut. Meine Frau zwar verabschiedete sich schon gegen acht – nachdem sie unser Kind ins Bett gebracht hatte, nahm sie für 15 min mit der Küche vorlieb, eh sie ins Bett ging. Ich sah mit T., meinem freitagabendlichem Gast, fern, und zwar auf meinen Wunsch Andres Veiel. „Oh, nein“, sagte T., „bei deinen billigen Computerlautsprechern ...“ Aber dann gelang es mir, nicht nur den Beamer an den Pc, sondern auch den Pc an die Anlage anzuschließen!

Zu Weihnachten hab ich nämlich eine Andres-Veiel-DVD-Kollektion geschenkt bekommen, von meiner Frau und meinen Geschwistern, das hatte ich mir gewünscht. „Die Überlebenden“ kannte ich schon und nominierte ihn zum besten Dokumentarfilm „ever“. „Black Box BRD“ hab ich damals im Kino gesehen und war erst etwas irritiert, die linken Klischees nicht bestätigt zu sehen, dann aber begeistert.

„Die Spielwütigen“ endlich heute Abend. Ein Film über vier Bewerber an der Schauspielschule „Ernst Busch“. Unglaublich, wie exakt ein Schwabe den Autoritätswahn der ossihaften Preußen ins Bild setzen kann. Ganz zu schweigen von der Sensibilität, mit der er (ohne in irgendeiner Weise denunziatorisch zu sein) mit zwei, drei kleinen Einstellungen verdeutlicht, welche Rolle die Ängste oder Überzeugungen der Eltern für den Erfolg der Kinder haben.

Ein Beamer, eine Flasche Wein, eine Packung Salzstangen und interessierter Mitgucker machten mein Glück perfekt ... so dachte ich, als T. gegen Mitternacht nach Hause ging und ich das Kabelgewirr wieder rückgängig machte und den letzten Rest Wein austrank.

Dass S. dann um Viertel nach zwölf noch anrief mit der traurigen Nachricht, dass sein Vater tot ist, und wir dann noch stundenlang besprachen, was in seiner und meiner Familie so alles schief gegangen ist, nun, das gehört auch dazu. Ein schöner Freitagabend. Ich hoffe nur, meine Frau morgen wiederzusehen.

... link (1 Kommentar) ... comment

Dienstag, 5. Januar 2010

Littell "Die Wohlgesinnten" - Verriss á la Dennis Scheck

damals, 23:11h

Oh, die Weihnachtsgeschenke! Da habe ich nun Littells „Die Wohlgesinnten“ bekommen, über die ich durch das Feuilleton schon eindringlich informiert wurde: die ultimative Biografie eines Nazi-Täters aus der Ich-Perspektive.. Und auch da war ich schon nicht sicher, ob ich das wirklich lesen will. Was tut man nun? Der erste Blick geht auf die Seitenzahl: 1300 Seiten, also mehrere Monate meiner knapp bemessenen Abend-Bett-Lese-Stunden. Gut, dann erstmal oberflächliche Kurzkritik à la Denis Scheck:

Die ersten Seiten kommen hochtrabend, prätentiös daher, was ich ja mag: Es macht neugierig. Als nach zehn Seiten allerdings immer noch keine Geschichte losgegangen war, wurde ich unruhig und ging über zum Schluss: Da werden auf den letzten Seiten offenbar zwei treue Freunde der Hauptfigur erst gegeneinander ausgespielt, dann vom Protagonisten umgebracht, 1945 in Berlin. Die Szene spielt in der Gegend des Zoologischen Gartens, ausgebrochene Raubtiere begutachten die Leichen. Direkt aus „Underground“ übernommen, ist mein erster Gedanke. Gut, und wie sieht`s in der Mitte aus: Überall, wo ich hinblättere, begegne ich Dienstgraden, Telefonaten per Feldtelefon, Machtkämpfen und Kameradschaft – lauter Landserroman-Szenen. Das mag dem Sujet geschuldet sein, sag ich mir – such dir mal eine private Szene, vielleicht wird`s da literarischer: Tatsächlich finde ich kurz darauf etwas, was mit einer Frau, irgendwie mit Liebe zu tun zu haben scheint. Nochmal rückwärtsblättern, um die ganze Szene zu verstehen: Da ist es also seine Schwester, die er begehrt, mit der er ein historisches Folterkammermuseum besucht, wo er sich mit ihr einschließen lässt, sie auf ihren Wunsch hin in die Guillotine spannt und – gegen ihren Wunsch – anal fickt. Das war mir echt zu fett: Wenn Liebe denunziert werden soll, dann wohl am besten durch das Inzest-Motiv, und, um ganz sicher zu gehen, mit einer gehörigen Portion Sado-Maso plus Frauenverachtung.

Wer schreibt denn so ein Zeug? Ich gucke (schon ziemlich entnervt) in die Biografie und erfahre, dass er ausgerechnet 2008 ein „Georgisches Tagebuch“ geschrieben hat. Wer hat ihn denn da hin geschickt? frage ich mich und leg das Buch endgültig zur Seite.

Und wie, um noch eins draufzusetzen, erfahre ich am Folgetag in der Buchhandlung meines Schwagers, dass sein Vater Autor von Spionageromanen ist. Na, ich danke! Frau Heidenreich soll mir mal erklären, was sie an so einem Buch eigentlich lesenswert findet.

Die ersten Seiten kommen hochtrabend, prätentiös daher, was ich ja mag: Es macht neugierig. Als nach zehn Seiten allerdings immer noch keine Geschichte losgegangen war, wurde ich unruhig und ging über zum Schluss: Da werden auf den letzten Seiten offenbar zwei treue Freunde der Hauptfigur erst gegeneinander ausgespielt, dann vom Protagonisten umgebracht, 1945 in Berlin. Die Szene spielt in der Gegend des Zoologischen Gartens, ausgebrochene Raubtiere begutachten die Leichen. Direkt aus „Underground“ übernommen, ist mein erster Gedanke. Gut, und wie sieht`s in der Mitte aus: Überall, wo ich hinblättere, begegne ich Dienstgraden, Telefonaten per Feldtelefon, Machtkämpfen und Kameradschaft – lauter Landserroman-Szenen. Das mag dem Sujet geschuldet sein, sag ich mir – such dir mal eine private Szene, vielleicht wird`s da literarischer: Tatsächlich finde ich kurz darauf etwas, was mit einer Frau, irgendwie mit Liebe zu tun zu haben scheint. Nochmal rückwärtsblättern, um die ganze Szene zu verstehen: Da ist es also seine Schwester, die er begehrt, mit der er ein historisches Folterkammermuseum besucht, wo er sich mit ihr einschließen lässt, sie auf ihren Wunsch hin in die Guillotine spannt und – gegen ihren Wunsch – anal fickt. Das war mir echt zu fett: Wenn Liebe denunziert werden soll, dann wohl am besten durch das Inzest-Motiv, und, um ganz sicher zu gehen, mit einer gehörigen Portion Sado-Maso plus Frauenverachtung.

Wer schreibt denn so ein Zeug? Ich gucke (schon ziemlich entnervt) in die Biografie und erfahre, dass er ausgerechnet 2008 ein „Georgisches Tagebuch“ geschrieben hat. Wer hat ihn denn da hin geschickt? frage ich mich und leg das Buch endgültig zur Seite.

Und wie, um noch eins draufzusetzen, erfahre ich am Folgetag in der Buchhandlung meines Schwagers, dass sein Vater Autor von Spionageromanen ist. Na, ich danke! Frau Heidenreich soll mir mal erklären, was sie an so einem Buch eigentlich lesenswert findet.

... link (4 Kommentare) ... comment

Sonntag, 23. August 2009

Erziehungsratgeber

damals, 16:09h

Heute Morgen fiel mir ein Buch in die Hände: „Ängste machen Kinder stark“. Meine Frau meinte, ich soll ruhig mal reingucken und dann sagen, ob das weg kann. Natürlich kann das weg!

Und ich überlegte beim Durchblättern, warum diese ganzen Erziehungsratgeber so blöd sind. Denn im Grunde waren die Tipps, die da gegeben wurden, nicht schlecht. Man braucht sie nur nicht. Diese simplen Verhaltensregeln im Alltag: Entweder man kommt von selber drauf oder es hilft einem auch kein solches Buch.

Der Autor arbeitet als Familienberater, und als individuelle Beratung haben solche praktischen Regeln ja auch ihren Sinn: Eltern kommen nicht klar und suchen einen Berater auf, der ihnen die in ihrem Fall sinnvollen Tipps gibt, sie aus der Panik (oder Achtlosigkeit) wieder in die Selbstverständlichkeit normalen Handelns zurück führt. Aber als Buch aufgeschrieben ist das Ganze so banal und dumm wie das ganze Wenn-dann-Zeugs von Watzlawik bis zur Super-Nanny. Denn ein Erziehungsratgeber ist ein Beziehungsratgeber. Und wie soll man Beziehungen begreifen, ohne in Beziehung zu gehen.

Und ich überlegte beim Durchblättern, warum diese ganzen Erziehungsratgeber so blöd sind. Denn im Grunde waren die Tipps, die da gegeben wurden, nicht schlecht. Man braucht sie nur nicht. Diese simplen Verhaltensregeln im Alltag: Entweder man kommt von selber drauf oder es hilft einem auch kein solches Buch.

Der Autor arbeitet als Familienberater, und als individuelle Beratung haben solche praktischen Regeln ja auch ihren Sinn: Eltern kommen nicht klar und suchen einen Berater auf, der ihnen die in ihrem Fall sinnvollen Tipps gibt, sie aus der Panik (oder Achtlosigkeit) wieder in die Selbstverständlichkeit normalen Handelns zurück führt. Aber als Buch aufgeschrieben ist das Ganze so banal und dumm wie das ganze Wenn-dann-Zeugs von Watzlawik bis zur Super-Nanny. Denn ein Erziehungsratgeber ist ein Beziehungsratgeber. Und wie soll man Beziehungen begreifen, ohne in Beziehung zu gehen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 23. Juli 2009

"Alle anderen"

damals, 23:47h

Das ist schon gemein: Nachdem alle anderen den Film gesehen, rezensiert und diskutiert haben und selbst die taz ihm eine Seite gewidmet (in der allerdings nicht viel drin stand), bin ich nun auch ins Kino getrottelt und musste (wie tausende vor mir) feststellen, dass das „mein Film“ ist.

Was Wunder! Vor zwei Jahren hatte mir mein Freund Tomas, der trotz behauptetem Desinteresse immer noch den besten Kino-Durchblick hat, den „Wald vor lauter Bäumen“, Maren Ades Debutfilm, empfohlen, ich sah ihn im Fernsehen – und fand mich das erste Mal seit „Winterschläfer“ wieder von einem deutschen Film im Herzen berührt.

Und jetzt gefällt mir „Alle anderen“ noch besser! Auch wenn das Thema – Übergang von der Liebesbeziehung zur Lebenspartnerschaft, aus der Studenten-, Projekt- und Praktikumszeit ins alltägliche Berufsleben – in meinem Leben schon vor fünf-sechs Jahren abgehandelt wurde. Am Beginn des Films trainieren die beiden Protagonisten (gar nicht mal schlecht) mit Kindern aus der Verwandtschaft Familie sein, am Ende hassen sie sich und schlafen doch ohne Kondom miteinander. Und dazwischen versuchen beide vergeblich, so wie alle anderen zu sein. Denn natürlich – wir inzwischen erwachsen Gewordenen wissen es – wird es einem nie gelingen, in die Konventionalität des beruflichen und privaten Erfolgs einzutreten, einfach indem man die Ratschläge von Eltern oder väterlichen Freunden blind befolgt. Dann wird man nur ein lächerlicher (und also erfolgloser) Spießer. Man muss schon – und das gilt für Männer wie für Frauen – die Absurdität des eigenen Ichs ganz annehmen, um irgendwie normal konventionell werden zu können.

Wie hässlich und uncool die beiden Hauptdarsteller waren! Wie daneben sie, wie lächerlich er! Und wie sehr sie sich liebten! Es war zum Heulen schön ... und auch lebenswahr: Jedenfalls bin ich damals genau so mit meiner Frau zusammen gekommen.

Guckt euch diesen Film an! Und keine Angst, dass das nun ein ätzend komplizierter Beziehungskistenfilm ist – das ist er nur auch. Er ist auch witzig (noch nie hab ich z. B. die Peinlichkeit des Grönemeyerschen Liedguts so herrlich Bild werden sehen), die “Welt“ hielt den Film sogar für eine flirrende Sommerkomödie (während ich Melancholiker da nichts flirren sehen konnte außer der Sonne über Sardinien) ...

Wie dem auch sei – Maren Ade: danke, danke, danke! Noch ein – zwei solcher Filme wie „Der Wald vor lauter Bäumen“ und „Alle anderen“ – und Sie rangieren für mich noch über Ang Lee. Und über den weiteren von mir Verehrten wie M.Night Shyamalan, David Lynch, Jaques Tati usw. sowieso.

Was Wunder! Vor zwei Jahren hatte mir mein Freund Tomas, der trotz behauptetem Desinteresse immer noch den besten Kino-Durchblick hat, den „Wald vor lauter Bäumen“, Maren Ades Debutfilm, empfohlen, ich sah ihn im Fernsehen – und fand mich das erste Mal seit „Winterschläfer“ wieder von einem deutschen Film im Herzen berührt.

Und jetzt gefällt mir „Alle anderen“ noch besser! Auch wenn das Thema – Übergang von der Liebesbeziehung zur Lebenspartnerschaft, aus der Studenten-, Projekt- und Praktikumszeit ins alltägliche Berufsleben – in meinem Leben schon vor fünf-sechs Jahren abgehandelt wurde. Am Beginn des Films trainieren die beiden Protagonisten (gar nicht mal schlecht) mit Kindern aus der Verwandtschaft Familie sein, am Ende hassen sie sich und schlafen doch ohne Kondom miteinander. Und dazwischen versuchen beide vergeblich, so wie alle anderen zu sein. Denn natürlich – wir inzwischen erwachsen Gewordenen wissen es – wird es einem nie gelingen, in die Konventionalität des beruflichen und privaten Erfolgs einzutreten, einfach indem man die Ratschläge von Eltern oder väterlichen Freunden blind befolgt. Dann wird man nur ein lächerlicher (und also erfolgloser) Spießer. Man muss schon – und das gilt für Männer wie für Frauen – die Absurdität des eigenen Ichs ganz annehmen, um irgendwie normal konventionell werden zu können.

Wie hässlich und uncool die beiden Hauptdarsteller waren! Wie daneben sie, wie lächerlich er! Und wie sehr sie sich liebten! Es war zum Heulen schön ... und auch lebenswahr: Jedenfalls bin ich damals genau so mit meiner Frau zusammen gekommen.

Guckt euch diesen Film an! Und keine Angst, dass das nun ein ätzend komplizierter Beziehungskistenfilm ist – das ist er nur auch. Er ist auch witzig (noch nie hab ich z. B. die Peinlichkeit des Grönemeyerschen Liedguts so herrlich Bild werden sehen), die “Welt“ hielt den Film sogar für eine flirrende Sommerkomödie (während ich Melancholiker da nichts flirren sehen konnte außer der Sonne über Sardinien) ...

Wie dem auch sei – Maren Ade: danke, danke, danke! Noch ein – zwei solcher Filme wie „Der Wald vor lauter Bäumen“ und „Alle anderen“ – und Sie rangieren für mich noch über Ang Lee. Und über den weiteren von mir Verehrten wie M.Night Shyamalan, David Lynch, Jaques Tati usw. sowieso.

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 4. Juni 2009

Illustration 2 zu "Mein Lieblingsfilm"

damals, 23:55h

Und davon war ich gebannt: Egoyans Ehefrau Arsinee Khanjian balanciert auf den Ruinen ihrer Vergangenheit

... link (0 Kommentare) ... comment

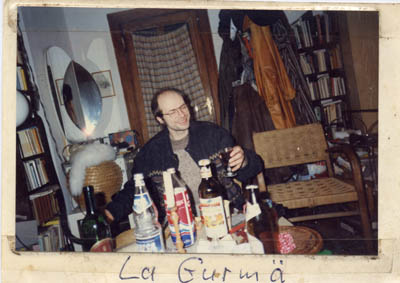

Illustration 1 zu "Mein Lieblingsfilm"

damals, 23:50h

So ungefähr saß ich damals vorm Fernseher:

... link (0 Kommentare) ... comment

Kulturkritische Anmerkung zu "Mein Lieblingsfilm"

damals, 23:32h

Es gilt zu bedenken, dass nach den Juden die Armenier das zweite grundsätzlich heimatlose Volk sind - jedenfalls zum überwiegenden Teil - (dann gibt es natürlich noch die Palästinenser, die Kurden usw.): Sie sind notgedrungen schon längst in der Globalisierung angekommen. Von ihnen gilt es zu lernen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Mein Lieblingsfilm: "Calendar"

damals, 23:22h

„Simons Geheimnis“ von Atom Egoyan kam im Kino und enttäuschte mich etwas. In der ersten Viertelstunde hatte ich gar sogar den Eindruck, in eine blöde Politposse in der Preislage von „Die Welle“ geraten zu sein. Dann wurde es besser: ein kluger, sympathischer Film und auch wieder herrlich abstrus – aber eben doch nicht der große Wurf.

Ich erinnerte mich aus diesem Anlass an meinen ersten Egoyan-Film – und sah ihn auch nochmal. Es war 1993 und ich war als Student in einem SouterrainZimmer in Westdeutschland gelandet, wo ich die Nächte hindurch die Cineasten-Programme der Öffentlich-Rechtlichen verfolgte und jeden Dienstagabend vor dem „Kleinen Fernsehspiel“ saß. Da kam er, dieser eigentlich unmögliche Film: der ohne eigentliche Handlung auskommt, in dem 14 Sprachen gesprochen werden (und nur das Englische ist untertitelt) und den zwölf wunderschöne Kalenderblätter als so genannte Stills strukturieren – Kalenderblätter mit Aufnahmen armenischer Kirchen, dazwischen erzählen wackelige Videoaufnahmen, in denen jemand willkürlich vor- und zurückspult, wie die Fotos entstanden, und zwölfmal sieht man als Kontrast den Fotografen ein Jahr später in seinem kalt und künstlich ausgeleuchtetem Wohnzimmer in Kanada vor dem Kalender sitzen und leiden.

Ich begriff vor diesem Film alles: Dass alles verloren hat, wer sein inneres Armenien verloren hat. Dass es aber keinen Zweck hat dorthin zurückzugehen. Denn es sieht zwar wunderschön aus, aber es ist so arm und autoritär wie eh und je. Und dennoch: Wer es verleugnet, der wird in der Eiseskälte der westlichen Welt erfrieren.

Die Helden des Films sind die Frauen. Zwölf Frauen. Sie sprechen armenisch, deutsch, türkisch, serbokroatisch usw. Sie tragen die Erinnerung an die Heimat mit einem Stolz durch den anglophonen Westen, der sie zu den eigentlichen Westlerinnen macht. „Was heißt, du betrachtest dich als Ägypterin?“ fragt der Fotograf eine der Frauen, die gar nicht in Ägypten geboren ist, nur einen Großvater von dort hat. Es heißt Stolz, Erinnerung. Nicht Regression. Nicht Ostalgie.

Ich erinnerte mich aus diesem Anlass an meinen ersten Egoyan-Film – und sah ihn auch nochmal. Es war 1993 und ich war als Student in einem SouterrainZimmer in Westdeutschland gelandet, wo ich die Nächte hindurch die Cineasten-Programme der Öffentlich-Rechtlichen verfolgte und jeden Dienstagabend vor dem „Kleinen Fernsehspiel“ saß. Da kam er, dieser eigentlich unmögliche Film: der ohne eigentliche Handlung auskommt, in dem 14 Sprachen gesprochen werden (und nur das Englische ist untertitelt) und den zwölf wunderschöne Kalenderblätter als so genannte Stills strukturieren – Kalenderblätter mit Aufnahmen armenischer Kirchen, dazwischen erzählen wackelige Videoaufnahmen, in denen jemand willkürlich vor- und zurückspult, wie die Fotos entstanden, und zwölfmal sieht man als Kontrast den Fotografen ein Jahr später in seinem kalt und künstlich ausgeleuchtetem Wohnzimmer in Kanada vor dem Kalender sitzen und leiden.

Ich begriff vor diesem Film alles: Dass alles verloren hat, wer sein inneres Armenien verloren hat. Dass es aber keinen Zweck hat dorthin zurückzugehen. Denn es sieht zwar wunderschön aus, aber es ist so arm und autoritär wie eh und je. Und dennoch: Wer es verleugnet, der wird in der Eiseskälte der westlichen Welt erfrieren.

Die Helden des Films sind die Frauen. Zwölf Frauen. Sie sprechen armenisch, deutsch, türkisch, serbokroatisch usw. Sie tragen die Erinnerung an die Heimat mit einem Stolz durch den anglophonen Westen, der sie zu den eigentlichen Westlerinnen macht. „Was heißt, du betrachtest dich als Ägypterin?“ fragt der Fotograf eine der Frauen, die gar nicht in Ägypten geboren ist, nur einen Großvater von dort hat. Es heißt Stolz, Erinnerung. Nicht Regression. Nicht Ostalgie.

... link (0 Kommentare) ... comment

Meine Lieblingsfilme (eine kleine Auswahl)

damals, 22:42h

Lieblingsfilme hatte ich schon viele – da könnte ich zurückgehen bis zu „Pan Tau“, dem Beschützer aller Kinder, der aber schon bald von „Saxana“, dem „Mädchen auf dem Besenstiel“ abgelöst wurde, als mit den ersten Schulerfahrungen die Existenz des weiblichen Geschlechts als solchem in mein Bewusstsein trat.

Und so ging es weiter: Als ich mit 17 die Politik für mich entdeckte, war es dann „Vermisst“ von Costa-Gavras – und Sissy Spacek als blasser Hippie die schönste Frau der Welt. Die realen Begegnungen mit Frauen dann eher desaströs – aber es gab ja Gott sei Dank Michel Serrault, der sich von Lino Ventura einfach nicht unterkriegen lässt, und ich erklärte „Das Verhör“ zum Filmkunstwerk Nr. 1.

Gut zehn Jahre später, immer noch zappelnd in postpubertären Verstrickungen, rettete mich „Lost Highway“ aus der beamtenmiefigen Tristesse eines Staatlichen Studienseminars in der niedersächsischen Provinz, wo ich mich schon fast aufgegeben hatte: Wenn diese – Lynchs – Art der Weltsicht sogar hollywoodkompatibel ist, sagte ich mir, dann bin ich vielleicht doch nicht so verkehrt in dieser Welt.

So retten einen Filme, und so verwechselt man Qualität manchmal auch mit der persönlichen Gefühlslage. Ich hab sogar mal (unter dem akuten Eindruck einer Psychotherapie) zwei Jahre lang geglaubt, „Mulholland Drive“ wäre noch besser als „Lost Highway“. Natürlich ein Irrtum. Und seit „Brokeback Mountain“ ist ja auch „Das Hochzeitsbankett“ nicht der Weisheit letzter Schluss.

Ein Film aber, und das erstaunt mich fast, der bleibt: „Calendar“ von und mit Atom Egoyan aus dem Jahr 93. Ich hab ihn aus aktuellem Anlass wieder gesehen letzte Woche, von derselben schraddeligen alten Videokassette – und er ist noch immer großartig.

Und so ging es weiter: Als ich mit 17 die Politik für mich entdeckte, war es dann „Vermisst“ von Costa-Gavras – und Sissy Spacek als blasser Hippie die schönste Frau der Welt. Die realen Begegnungen mit Frauen dann eher desaströs – aber es gab ja Gott sei Dank Michel Serrault, der sich von Lino Ventura einfach nicht unterkriegen lässt, und ich erklärte „Das Verhör“ zum Filmkunstwerk Nr. 1.

Gut zehn Jahre später, immer noch zappelnd in postpubertären Verstrickungen, rettete mich „Lost Highway“ aus der beamtenmiefigen Tristesse eines Staatlichen Studienseminars in der niedersächsischen Provinz, wo ich mich schon fast aufgegeben hatte: Wenn diese – Lynchs – Art der Weltsicht sogar hollywoodkompatibel ist, sagte ich mir, dann bin ich vielleicht doch nicht so verkehrt in dieser Welt.

So retten einen Filme, und so verwechselt man Qualität manchmal auch mit der persönlichen Gefühlslage. Ich hab sogar mal (unter dem akuten Eindruck einer Psychotherapie) zwei Jahre lang geglaubt, „Mulholland Drive“ wäre noch besser als „Lost Highway“. Natürlich ein Irrtum. Und seit „Brokeback Mountain“ ist ja auch „Das Hochzeitsbankett“ nicht der Weisheit letzter Schluss.

Ein Film aber, und das erstaunt mich fast, der bleibt: „Calendar“ von und mit Atom Egoyan aus dem Jahr 93. Ich hab ihn aus aktuellem Anlass wieder gesehen letzte Woche, von derselben schraddeligen alten Videokassette – und er ist noch immer großartig.

... link (0 Kommentare) ... comment

... nächste Seite